En vedette

C'est arrivé le... 26 février 1976

L’agent Michel Bédard (matricule 6125), de la Sûreté du Québec, est tué en service (homicide)

En savoir plusDécouvrir les sujets

C’est bien connu, le Québec est l’un des endroits au monde où l’on retrouve le plus grand nombre de lacs et de plans d’eau douce. Cette grande accessibilité en voies navigables a permis le développement de la navigation de plaisance dans la province. Ce type de navigation est régi par la « Loi sur la marine marchande du Canada » qui est appliquée par Transport Canada et par la Garde côtière canadienne.

Le mandat général de la Sûreté du Québec consiste à maintenir la paix et la sécurité publique sur l’ensemble du territoire québécois, ce qui inclut également les eaux intérieures. C’est pourquoi l’application de ce mandat, dès 1971, devient la pierre angulaire de la présence de la Sûreté du Québec sur les plans d’eau de la province. Néanmoins, pendant plusieurs années, cette surveillance est discontinue et non prioritaire en raison, surtout, de ressources humaines restreintes et de l’absence d’équipement adéquat, performant et sécuritaire. Ces patrouilles sporadiques s’effectuent tout de même lors de rencontres sportives telles que des régates et des courses de canots, ou encore, lors d’événements plus importants, comme les Jeux du Québec. À cela s’ajoute également la présence locale des agents en réponse à des plaintes de cambriolage de chalets plus isolés ou à des vols de moteur hors-bord, un domaine connexe.

Avec une moyenne d’environ 35 % des noyades en lien avec la navigation de plaisance et les activités nautiques à la fin des années 1970, la Sûreté du Québec constate l’importance de la prévention en sécurité nautique. Consciente de son manque de ressources, l’organisation cherche alors un moyen d’action approprié pour rejoindre les plaisanciers. Pour atteindre ce nouvel objectif, la Sûreté du Québec conclut qu’une augmentation de la présence policière en milieu nautique et des interventions appropriées s’avèrent essentielles.

Les premières initiatives de l’organisation en ce sens datent de la fin des années 1970 avec la mise en place des « patrouilles de quai ». Ces dernières permettent, avec peu de moyens, d’intervenir directement au quai, soit au départ et à l’arrivée des bateaux et des plaisanciers. Adopté par l’organisation, ce type de patrouille est alors combiné à la patrouille nautique à partir de l’été 1978.

Après une année de jumelage avec la Garde côtière canadienne et la Gendarmerie royale du Canada, la Sûreté du Québec décide de former ses premiers préposés à la sécurité nautique en 1979. Trente-deux policiers sont donc choisis parmi les pelotons d’unités d’urgence en province (deux par peloton) ainsi que les sections de plongée sous-marine. L’année suivante, en mars 1980, les 32 nouveaux préposés suivent une formation de sécurité nautique d’une semaine, à Duchesnay.

Au fil des années, l’organisation améliore son offre de service en sécurité nautique en augmentant le nombre de patrouilleurs et de bateaux disponibles. En effet, à l’été 1992, on ne compte pas moins de 65 policiers formés à la patrouille nautique et 16 embarcations réparties sur le territoire desservi par la Sûreté du Québec, le tout, coordonné par le Service des mesures d’urgence.

À la suite de l’adoption de la « Loi concernant l’organisation des services policiers » en 2001, la Sûreté du Québec oriente ses activités en fonction des niveaux de service à assurer. Pour livrer les services requis à la population, l’organisation se tourne vers l’acquisition de nouveaux équipements et la formation de nouveaux policiers. Rapidement, en 2002, la Sûreté du Québec accroît sa flotte, passant de 22 à 65 embarcations. La flotte est répartie entre les unités de sécurité routière ou d’urgence, mais également dans certaines municipalités régionales de comté (MRC) stratégiques. Cette même année, la Sûreté du Québec fait également grimper ses effectifs de patrouilleurs nautiques à 150, triplant ainsi le nombre de policiers affectés à cette fonction. La saison suivante, 250 patrouilleurs nautiques sont déployés sur les plans d’eau par l’organisation.

De nos jours, les patrouilleurs nautiques œuvrent principalement dans la prévention et la sensibilisation aux lois et aux règlements en vigueur dans le domaine, s’inscrivant ainsi dans le concept de police de proximité valorisé par l’organisation depuis plusieurs décennies.

Patrimoine de la Sûreté du Québec, 2021

Les années 1960 marquent le début de la professionnalisation du métier de policier à la Sûreté provinciale. Si la formation occupe une place prépondérante dans ce processus, elle n’était pas totalement inexistante auparavant. En effet, dès la création de l’organisation, en 1870, une formation que l’on pourrait qualifier de « continue » est imposée aux gendarmes. On parle ici d’entraînement physique ainsi que de formation à la marche militaire et au tir au pistolet. Les façons de faire des policiers sont également abordées. Puisque cet enseignement est donné uniquement aux policiers déjà en fonction et au gré des disponibilités de ceux-ci, des lacunes dans le travail policier liées au manque de formation apparaissent au fil du temps. Ce n’est qu’à partir des années 1930 qu’on tente de trouver une solution à ce problème.

Écoles policières de Québec et de Montréal

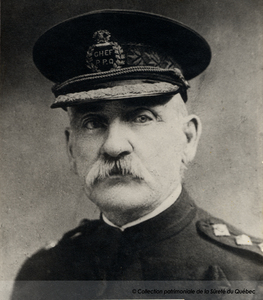

En 1934, le nouveau chef de la Division de Québec de la Police provinciale, le lieutenant-colonel Léon Lambert, en poste depuis 1932, s’attaque au problème en créant des cours de criminologie pour bonifier les connaissances de ses hommes. Ce faisant, Léon Lambert veut montrer au gouvernement québécois l’importance de la formation pour le travail policier ainsi que les avantages d'investir dans cette voie.

Pendant quatre ans, le statu quo persiste au Québec. Plusieurs cours temporaires d’exercices, de français, d’anglais, de premiers soins et de droit criminel sont donnés pendant cette période, mais aucune école policière permanente n’est mise sur pied. Plusieurs années de discussions sont donc nécessaires avant d’aboutir, en 1939, à la création des premières écoles policières pour la Sûreté provinciale.

Le 9 janvier 1939 sont enfin inaugurées les Écoles policières de Québec et de Montréal. Celles-ci ont pour mandat d’offrir la formation continue aux policiers déjà en service et de former les nouvelles recrues de la Sûreté provinciale. Bien que ces écoles soient dirigées par la Sûreté provinciale, elles sont également ouvertes aux corps de police municipaux qui désirent y envoyer leurs policiers. Plusieurs corps de police municipaux finiront tout de même par créer leur propre école de police.

D’un caractère plutôt éphémère, les Écoles policières de Québec et de Montréal sont basées sur une offre de cours au besoin. Les recrues n’ont donc pas nécessairement accès à une formation de base avant d’entreprendre leur carrière de policier. Par ailleurs, la gestion de l’administration et des aspects pédagogiques est ininterrompue et se fait à même l’organisation. Ces deux écoles sont en activité au sein de la Sûreté provinciale jusqu’en 1961.

École de police du Québec

L’arrivée des libéraux de Jean Lesage au pouvoir en 1960 provoque une vague de changements au sein de la société québécoise et de son gouvernement. Cette révolution sociale n’épargne pas la Sûreté provinciale. Le premier ministre veut moderniser et professionnaliser le corps de police provinciale. Pour ce faire, le gouvernement nomme dès 1960 un nouveau dirigeant pour l’organisation et sanctionne la « Loi concernant la Sûreté provinciale du Québec » en 1961. Celle-ci crée une première école policière permanente pour la Sûreté provinciale : l’École de police du Québec. Bien qu’elle soit placée sous la gouverne du directeur général de la Sûreté provinciale, l’École offre également ses services de formation professionnelle aux corps de police municipaux qui en font la demande.

Devant l’exiguïté de ses locaux du quartier général de Montréal et l’impossibilité d’y installer l’École de police du Québec, la Sûreté provinciale se met à la recherche d’un endroit pour y établir son école en 1961. La décision du gouvernement Lesage d’aménager les quartiers généraux de la Sûreté provinciale ainsi que l’École de police du Québec dans un nouveau bâtiment érigé sur la rue Fullum pousse l’organisation à chercher une solution temporaire en attendant de pouvoir intégrer ses nouveaux locaux. Malheureusement, le bâtiment devant abriter l’École ne verra jamais le jour.

Après quelques pourparlers avec le propriétaire du Palais des sports, situé au 550, rue Poupart à Montréal, un bail de quatre ans est signé et l’aménagement de l’édifice est entrepris. Devant des problèmes de financement de la part du propriétaire, les travaux sont arrêtés et le gouvernement se voit dans l’obligation d’acheter le bâtiment dans l’état où il est. Les locaux de l’École sont finalement livrés au ministère des Travaux publics le 18 décembre 1961 et l’entraînement des premières recrues commence le 5 janvier 1962.

La Sûreté provinciale ayant un important besoin de policiers à cette époque, le premier responsable de l’École de police du Québec, l’inspecteur-chef Fernand De Miffonis, entreprend la formation de nouvelles recrues dès le 6 mars 1961, et ce, même si l’École ne possède pas de locaux où l’offrir. Pendant les 13 mois que durent la recherche et l’aménagement des locaux de l’École de police du Québec, les installations de la Palestre nationale sont utilisées pour former les cinq premiers contingents de recrues de l’histoire de l’École.

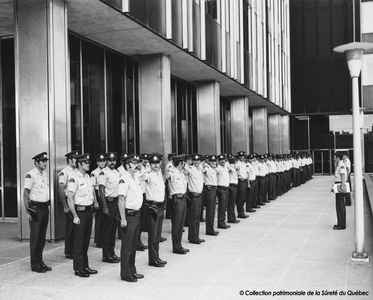

D’abord prévue pour durer trois mois, la formation des recrues est raccourcie à six semaines pour combler les besoins de l’organisation. Elle est par la suite allongée à huit semaines en septembre 1964. Durant leur formation, les recrues touchent à différents sujets de base tels que l’administration, la législation, la police technique et scientifique, l’entraînement physique, le defendo, les exercices militaires, les premiers soins, la conduite d’une voiture de patrouille ainsi que le tir au pistolet. Une fois ces connaissances de base acquises, les recrues sont assermentées, puis on leur assigne un lieu de travail.

Les premières années d’existence de l’École sont marquées non seulement par le recrutement intensif, mais également par des difficultés d’approvisionnement en uniformes. L’École peine à habiller ses recrues avant leur affectation à un poste de police. En général, les uniformes arrivent tout juste à la dernière journée de cours ou trop tard. Plusieurs contingents doivent donc commencer leur emploi sans uniforme réglementaire.

L’enseignement fait aussi face à des défis de taille durant les premières années de l’établissement. Le manque d’espace et d’équipement pousse l’École de police du Québec à prioriser l’enseignement magistral au détriment de démonstrations pratiques. Cette situation nuit alors à l’intérêt et à l’apprentissage des recrues, qui ne possèdent pas d’expériences policières pour contextualiser la matière apprise. À partir de 1963, on tente de pallier le problème en créant divers supports audiovisuels.

À partir de 1966, la Sûreté provinciale décide de former des groupes de cadets policiers au sein de son organisation. Le but avoué de ces groupes est d’orienter les jeunes qui sortent de l’école publique vers une carrière de policier. Ces jeunes n’ayant pas l’âge pour devenir policier, l’organisation veut leur permettre d’acquérir une certaine expérience policière avant leur arrivée au sein de la Sûreté provinciale et ainsi s’assurer qu’ils ne choisiront pas une autre carrière. Pour l’État-major, c’est une façon d’investir dans de futures recrues. Bien que les raisons aient légèrement changé avec le temps, la fonction de cadet existe toujours au sein de la Sûreté du Québec.

Malgré sa volonté d’offrir des services de formation professionnelle aux corps de police municipaux, l’École de police du Québec ne deviendra jamais une école pour l’ensemble des policiers de la province. Bien que quelques cours soient donnés aux policiers municipaux, l’exiguïté des locaux ainsi que le manque de disponibilité et d’installations poussent plusieurs corps de police municipaux à conserver leur école de formation.

Institut de police du Québec

Le problème d’hétérogénéité de la formation des policiers au Québec et la difficulté des corps policiers municipaux à avoir accès à des formations à l’École de police du Québec poussent le gouvernement à inclure dans la « Loi de police », sanctionnée le 21 juin 1968, la création d’une nouvelle institution de formation policière : l’Institut de police du Québec.

Héritier du mandat de l’École de police du Québec, l’Institut est cependant mieux outillé pour le remplir. Il n’est maintenant plus soumis à un corps de police, mais directement au ministère de la Justice. Cela lui confère une prestance beaucoup plus universelle et inclusive envers les corps de police municipaux. L’Institut obtient de nouveaux locaux mieux adaptés à sa mission et profite également d’une meilleure situation géographique. Situé à Nicolet, le campus est au centre du Québec ce qui facilite son accès à un plus grand nombre de corps de police. Le fonctionnement est également modifié. On passe de contingents composés de recrues d’une même appartenance organisationnelle à des cohortes hétéroclites composées de recrues de la Sûreté du Québec et de corps de police municipaux.

Après la fermeture officielle du Séminaire de Nicolet, le 30 mai 1969, le gouvernement du Québec procède à l’achat des lieux et y installe la nouvelle école de formation policière sous l’autorité de son premier directeur général, Maurice Baril. La première cohorte de recrues (29 de la Sûreté du Québec et 40 de corps de police municipaux) investit les lieux dès le 16 juin de la même année. Pour la première fois, on retrouve dans une même cohorte des policiers venus des quatre coins du Québec recevant un entraînement uniforme.

Après 16 semaines de formation, on procède à la remise des diplômes de la première cohorte de l’Institut le 4 octobre 1969, en même temps que l’inauguration officielle du campus. Durant sa première décennie d’existence, l’Institut se forge une solide réputation en matière de formation policière au Québec et à l’international.

Au fil du temps, de plus en plus de municipalités envoient leurs aspirants policiers à l’Institut. Par ailleurs, le Service de police de la Communauté urbaine de Montréal confie en 1976 ses recrues à l’Institut de police du Québec, ce qui consacre le caractère universel de l’institution en matière de formation policière au Québec.

En 1974, l’Institut de police du Québec signe une entente avec la Direction générale de l’enseignement collégial sur le partage de la formation en techniques policières. Un protocole sur ce même partage est par la suite signé en 1988. Cette répartition des responsabilités intègre dans le réseau collégial québécois l’Institut, qui offre désormais la dernière session du cycle d’études menant au diplôme d’études collégiales. Par ailleurs, l’Institut remet les certificats de réussite de son programme aux 19 premiers cégépiens venus y compléter leur diplôme d’études collégiales en techniques policières le 16 mai 1974.

Essentiellement basées sur un enseignement traditionnel majoritairement paramilitaire, la philosophie et les méthodes d’enseignement de l’Institut sont révisées au courant de l’année 1978. On se tourne alors vers un enseignement fondé sur la simulation et la rétroaction, plus axé sur les relations humaines. La formation de base s’adapte donc à son époque en s’orientant vers le modèle de la police communautaire qui s’implante tranquillement au Québec.

En 1997, l’Institut de police du Québec entame une autre révision majeure de ses techniques d’enseignement. Il adapte alors la formation de base en s’appuyant essentiellement sur une approche expérientielle. Cette façon de faire permet aux aspirants policiers de mettre en pratique leurs connaissances théoriques dans un contexte qui se rapproche de la réalité.

En 1998, le rapport Corbo sur les mécanismes et le fonctionnement du système de déontologie policière est rendu public. Il recommande entre autres la création de l’École nationale de police du Québec pour favoriser la mise en place d’un système intégré provincial de formation policière. Cette recommandation et la révision majeure des techniques d’enseignement entamées en 1997 sont à l’origine de la transformation de l’Institut de police du Québec en École nationale de police du Québec.

École nationale de police du Québec

Le 1er septembre 2000, l’École nationale de police du Québec se substitue à l’Institut de police du Québec, conformément à la « Loi sur la police » sanctionnée la même année. L’École est alors désignée par cette loi comme maître d’œuvre de la formation policière au Québec et devient un partenaire incontournable pour la Sûreté du Québec.

L’École a pour mission d’assurer la formation initiale dans le domaine de la patrouille-gendarmerie, de l’enquête et de la gestion policière. Elle joue également un rôle-conseil auprès des organisations policières en matière de formation professionnelle et de plans de formation.

En 2001, le gouvernement décide de donner à l’École nationale de police du Québec les moyens de ses ambitions en entamant des travaux d’agrandissement et d’aménagement majeurs sur le campus. Ces travaux comprennent, en plus de la restauration totale du bâtiment de l’ancien Séminaire de Nicolet et des unités d’hébergement existantes, la construction de nouvelles unités d’hébergement, d’un complexe de tir, de pavillons de simulations, d’amphithéâtres multimédias, d’un bassin d’entraînement ainsi que d’un circuit routier. Les travaux se termineront en 2004.

En 2002, on entreprend l’actualisation de la formation de base en y ajoutant une semaine de cours. Les enquêtes, le tir au pistolet et la conduite d’un véhicule d’urgence sont les principales matières bonifiées par cet exercice pédagogique. On augmente également de 600 à 640 le nombre d’aspirants policiers accepté annuellement. Une première formation en ligne est aussi ajoutée en 2009, soit la mise à jour des connaissances des techniciens qualifiés en éthylomètre.

L’École s’engage également à l’échelle internationale. Elle s’associe en 2008 à la Sûreté du Québec et à la Police nationale française pour créer le Réseau international francophone de formation policière (Francopol). En bref, cet organisme veut faciliter la mise en commun des meilleures pratiques policières à travers les organisations de sécurité publique internationales francophones. Le secrétariat général est d’ailleurs installé au Grand quartier général de la Sûreté du Québec à Montréal.

En 2020, la pandémie de COVID-19 déferle partout sur la planète, y apportant son lot de problèmes et de défis. L’École nationale de police du Québec n’y fait pas exception et doit s’adapter à la réalité pandémique. Règles sanitaires et éclosions la poussent alors à instaurer des tests d’entrée en ligne, à créer de nouvelles formations en mode hybride et à bonifier l’offre de formations en ligne pour minimiser l’impact de la pandémie sur le taux de diplomation des aspirants policiers.

Tout au long de son histoire et jusqu’à aujourd’hui, l’École nationale de police du Québec a su améliorer ses techniques d’enseignement et moderniser ses installations pour devenir le centre névralgique de la formation policière au Québec. Elle a également été en mesure de nouer des partenariats locaux et internationaux grâce auxquels elle participe activement à la recherche en formation policière, se forgeant ainsi une réputation enviable parmi les grandes écoles policières du monde.

Parallèlement à la création de l’École nationale de police du Québec, la Sûreté du Québec entame, en 1997, une réforme globale de la formation continue de son personnel dans le but d’uniformiser et de contrôler la qualité de la formation offerte à ses employés, et ce, en complémentarité de ce qui est offert par l’École. Avant cette réforme, la formation continue était complètement décentralisée, de sorte que chaque besoin était traité à l’échelle locale par des formateurs, selon des méthodes différentes.

« Encore aujourd’hui, en raison de son niveau de service, la Sûreté [du Québec] se doit de développer, en complément de la formation donnée par l’École, ses propres formations à l’interne. Elle doit aussi compléter son offre avec de nombreuses formations policières très spécialisées, et uniquement données au Collège canadien de police, et même dans des institutions spécialisées aux États-Unis et en Europe, de manière à ce qu’elle dispose de toutes les expertises nécessaires pour réaliser sa mission. » (Sûreté du Québec, 2020 : 74)

François Beaudoin, conseiller en patrimoine, 2023

Dans les organisations militaires et paramilitaires, la nomination d’un aumônier d’office est chose courante. Au cours de son histoire, la Sûreté du Québec n’a pas fait exception à la règle.

Pour l’organisation, le rôle de l’aumônier consiste à apporter son soutien et à prodiguer des conseils moraux et spirituels aux policiers dans leur travail quotidien, bien souvent ponctué de situations émotionnellement difficiles. L’aumônier est disponible de jour comme de nuit pour ses ouailles. De plus, il préside des cérémonies officielles, telles que les assermentations de recrues, les cérémonies de reconnaissance ou encore, les cérémonies de commémoration des policiers morts en devoir et les funérailles civiques de policiers morts en devoir. Sa grande disponibilité pour les policiers ainsi que sa présence aux cérémonies officielles font de lui un symbole protocolaire important de l’organisation.

Début d’une aumônerie

C’est au milieu des années 1930 qu’on retrouve les traces d’un premier aumônier au sein des forces policières provinciales. Vers 1931, l’abbé Oscar Valiquette devient aumônier du Club social des policiers de la circulation et, par la suite, du service de la Circulation provinciale. Lui succède dans cet office, en mars 1938, l’abbé Henri A. Gaboury.

Avec la mise en application de la « Loi relative à la Sûreté provinciale » le 8 mai 1938, la création d’une nouvelle Sûreté provinciale du Québec regroupant les trois grands corps de police provinciale (Police provinciale, Police de la route et Police des liqueurs) bouleverse le paysage policier du Québec. Le chapelain du service de la Circulation provinciale (Police de la route) se retrouve intégré à la nouvelle entité. La Sûreté provinciale voulant se doter d’une aumônerie, elle nomme l’abbé Henri A. Gaboury aumônier général le 19 septembre 1938. Il occupera ses fonctions jusqu’en 1940, où il sera remplacé par le père Pierre Trudel.

Le 3 octobre 1943, à la demande du lieutenant-colonel Léon Lambert, directeur adjoint à Québec, Son Éminence le cardinal Jean-Marie-Rodrigue Villeneuve instaure une aumônerie dans le district de Québec. C’est à partir de ce moment qu’on retrouvera un aumônier pour chacun des districts de la Sûreté provinciale, soit Montréal et Québec.

Le premier aumônier du district de Québec, l’abbé Georges Laberge, est nommé le 21 septembre 1943, quelques jours avant la création de la nouvelle aumônerie. Sa nomination précoce est directement liée avec la mise en place d’une retraite spirituelle précédant l’inauguration officielle. Selon le souhait du directeur adjoint Lambert, cette récollection était obligatoire pour tous les employés de confession catholique du district.

L’abbé Laberge reste en poste jusqu’à sa mort en décembre 1951. Le poste vacant est ensuite occupé par l’abbé Lomer Gagné. L’office est par la suite octroyé à l’abbé Raymond Lavoie vers 1957 et à l’abbé Raymond Mercier vers 1958. Après une année à titre d’aumônier suppléant, l’abbé Lucien Ouellet est nommé aumônier de la Sûreté provinciale à Québec le 18 octobre 1964. Il garde cette fonction jusqu’en 1977.

Malgré l’instauration de la nouvelle aumônerie à Québec, le père Trudel continue son office dans le district de Montréal jusqu’en 1951. À son départ, on nomme le père Arthur Dubois aumônier de la Sûreté provinciale pour Montréal. Il sera remplacé en 1968 par le père Florimond Noiseux jusqu’à la retraite de ce dernier en 1977.

Centralisation de l’aumônerie

Avec le départ du père Florimond Noiseux en 1977, la Sûreté du Québec prend la décision de nommer l’abbé Lucien Ouellet aumônier de l’ensemble de l’organisation. Il occupe le poste jusqu’à la fin de son contrat, soit le 2 avril 2018, date de l’abolition du poste d’aumônier. Tout au long de sa carrière dans l’organisation, l’abbé Lucien Ouellet obtient successivement le grade de capitaine, d’inspecteur (1987) et finalement d’inspecteur-chef (1995). Il porte l’uniforme et les insignes du grade qui lui est attribué. Il détient par ailleurs de nombreuses décorations, notamment la Médaille de la police pour services distingués (avec barrettes).

Les 53 années de loyaux services du dernier aumônier de l’organisation représentent plus de la moitié des 80 années d’existence d’une aumônerie à la Sûreté du Québec. Au cours de ses nombreuses années d’office, l’abbé Lucien Ouellet a vu défiler des milliers de policiers sous le directorat de treize dirigeants, en commençant par le directeur général Josaphat Brunet en 1964, jusqu’au directeur général Martin Prud’homme, en 2018.

Retraite spirituelle et saint patron

Dès sa nomination comme aumônier général de la Sûreté provinciale, l’abbé Henri A. Gaboury propose une récollection à l’intention des employés de l’organisation lors de la semaine sainte de 1939. Ce type de retraite fermée devait permettre aux policiers de se ressourcer et de se livrer à une introspection dans un cadre religieux. Elle donna lieu à plusieurs autres séances durant la période pascale les années subséquentes.

L’année 1939 ne voit pas seulement le début des retraites fermées à la Sûreté provinciale, mais également le début d’une longue odyssée pour offrir un saint patron à l’organisation, qui se terminera par une nomination internationale. Tout commence par la nomination de l’archange saint Michel comme saint patron de l’Association des chefs de police et de pompiers de la province par Son Éminence le cardinal Villeneuve le 20 juillet 1939. En procédant à cette nomination, le prélat acquiesce à la demande faite par le lieutenant-colonel Léon Lambert de choisir un protecteur céleste pour ses hommes. Cependant, pour le lieutenant-colonel Lambert et Son Éminence le Cardinal Villeneuve, ce choix se devait d’être ratifié par le souverain pontife. Après l’envoi d’une demande de ratification par le prélat de Québec et plusieurs années de réflexion, Sa Sainteté Pie XII proclame l’archange saint Michel patron universel des policiers du monde entier le 9 mai 1950. C’est donc une initiative québécoise qui est à l’origine de cette nomination internationale.

François Beaudoin, conseiller en patrimoine, 2021

Les mouvements de contestation populaires sont inévitables dans une société et le Québec n’y fait pas exception. Ces mouvements façonnent les sociétés, mais nécessitent souvent une intervention étatique pour éviter les débordements. De nos jours, la tâche incombe aux policiers, mais ce ne fut pas toujours le cas. Que ce soit sous le régime français ou sous le régime britannique, l’armée a souvent eu un rôle à jouer dans ce type de situation. À la ratification du Traité de Paris de 1763, alors que la France cède sa colonie d’Amérique du Nord à la Grande-Bretagne, Sa Majesté le roi George III émet une proclamation royale instaurant le droit criminel britannique dans sa nouvelle colonie. Par ce geste, le Roi uniformise le droit criminel dans ses colonies d’Amérique du Nord et rend applicable le « Riot Act » adopté en 1714 en Grande-Bretagne. Cette loi britannique permet l’utilisation de la force pour mater les émeutes et applique une sentence de mort aux émeutiers refusant de se disperser après la lecture de l’Acte par un représentant du gouvernement. À l’origine, cette loi se voulait une façon d’octroyer aux autorités civiles le pouvoir d’utiliser les représentants de l’ordre. Toutefois, elles ont rapidement pris l’habitude de demander aux troupes militaires de participer à la dispersion des émeutiers. Cette technique de contrôle social a été utilisée par les autorités civiles durant la période trouble du milieu du 19e siècle au Canada. Les troupes britanniques ont notamment été utilisées lors de l’émeute électorale à Montréal en 1832, lors du conflit entre les membres du Doric Club et des Fils de la liberté en 1837 ainsi que lors de l’incendie de l’hôtel du Parlement du Canada-Uni à Montréal en 1849. À la naissance de la Confédération du Canada en 1867, le « Riot Act » se retrouve d’office enchâssé dans le Code criminel du nouveau dominion. Il sera lu à de rares occasions par la suite, comme lors de la Grève des bûcherons de la Canadian International Paper à Rouyn en 1933, un événement auquel la Police provinciale prend part.

La militarisation du contrôle de foule est une facette importante du maintien de la paix au 19e siècle. Or, au fil de la libéralisation et de la démocratisation de la société, ce mandat se démilitarise et tombe entre les mains du pouvoir civil. À la demande du gouvernement, la Police provinciale est alors de plus en plus mobilisée lors des événements marquants du milieu du 20e siècle. Des détachements sont envoyés lors des grandes grèves ouvrières telles que celles d’Asbestos (1949) et de Murdochville (1957), mais également lors de manifestation politique ou sociale. Les détachements sont alors composés de policiers issus de différentes branches de l’organisation (gendarmerie, police de la route, police judiciaire) à qui on donne une simple matraque en guise d’équipement. À cette époque, aucune unité ou formation spécialisée en contrôle de foule, aucune vision stratégique et aucune structure des mesures d’urgence n’existent de façon permanente dans l’organisation. On se contente de réagir aux événements en déployant des hommes pour tenter de maintenir l’ordre.

Il faut attendre la décennie 1960, une époque où la tension sociale est à son comble au Québec, pour que des changements s’amorcent au sein de la Sûreté provinciale. La société québécoise vit alors sa « Révolution tranquille » et est en pleine évolution. La présence de la Sûreté provinciale est donc requise lors de plusieurs événements d’envergure. Le déploiement massif de policiers à l’occasion de ces événements et les résultats mitigés de ces opérations permettent à l’organisation de constater différentes lacunes. Devant ces résultats, la Sûreté provinciale amorce une réflexion qui aboutit à un changement dans sa façon d’aborder les opérations policières d’envergure et à l’adoption d’un nouveau paradigme : les mesures d’urgence.

La tenue de l’Exposition universelle de 1967 à Montréal offre l’occasion à la Sûreté provinciale de tester quelques notions de mesures d’urgence. L’envergure de cet événement laisse entrevoir une affluence massive de visiteurs à Montréal. Une augmentation du nombre de policiers nécessaire dans la région métropolitaine est donc à prévoir. La Sûreté provinciale met en place, au quartier général à Montréal, un centre de contrôle et de coordination pour gérer les éventuels problèmes de circulation. Le local fonctionnel est également pourvu des moyens technologiques nécessaires à la réalisation de la mission. L’organisation instaure ensuite un commandement central, élabore un plan d’intervention et met sur pied de multiples équipes de travail.

À la fin des années 1960, une grande réorganisation administrative s’amorce à la Sûreté du Québec. La mise en application du rapport de la firme Ducharme vise à moderniser la gouvernance administrative et opérationnelle de l’organisation. Cette période de grands changements et de modernisation s’avère être une occasion idéale de mettre en place une philosophie et une structure en mesures d’urgence au sein de la Sûreté du Québec.

En 1969, le nouveau coordonnateur en circulation, l’inspecteur Yvan Aubin, obtient le mandat d’établir les concepts relatifs aux mesures d’urgence qui devront être intégrés à la Sûreté du Québec. L’inspecteur Aubin entreprend la phase de conception des mesures d’urgence à l’aide des Forces armées canadiennes et de leur expertise. Consciente de l’importance de la mobilité et de la préparation, l’organisation met sur pied ses deux premières unités d’urgence permanentes dès la première année du processus d’intégration. Les unités sont établies à Montréal et à Québec et comportent chacune deux pelotons. Les premières formations spécialisées en mesures d’urgence sont également données à l’interne à la Sûreté du Québec à partir de 1969. Malgré ces avancées importantes, le projet d’élaboration et d’adoption d’une philosophie et d’une structure en mesures d’urgence est ralentie par les différents événements majeurs prenant place au tournant des années 1970 tels que la grève des policiers du Service de police de Montréal et la Crise d’octobre.

Une première opération policière suivant les nouveaux concepts des mesures d’urgence est finalement organisée à l’été 1970 lors du Festival pop de Manseau. D’importants effectifs policiers sont déployés sur place pour le maintien de l’ordre. Malgré l’échec d’un point de vue événementiel, le Festival pop de Manceau s’avère un succès opérationnel et logistique pour la Sûreté du Québec.

Forte de son expérience positive de l’été 1970, l’organisation entreprend donc l’intégration définitive des mesures d’urgence. Le tout commence par l’élaboration d’un plan pour les mesures d’urgence par le Service de méthodes et le conseiller en circulation. On estime également que les deux unités d’urgence de Montréal et de Québec ne seront pas suffisantes pour répondre à la demande. On prévoit ainsi la mise sur pied d’unités d’urgence auxiliaires dans les futurs districts en cours de création. En août 1971, l’organisation met sur pied un comité des unités d’urgence présidé par le capitaine Jacques Beaudoin, chef du Service de la formation et du perfectionnement. Le comité reçoit alors le mandat de structurer et de former les futures unités d’urgence auxiliaires. Les formations sont offertes au camp Bouchard des Forces armées canadiennes à Blainville lors de l’hiver 1971-1972.

À l’été 1972, le conseiller en circulation perd le mandat des mesures d’urgence. Un premier conseiller autonome en mesures d’urgence est alors nommé, l’inspecteur Yvan Aubin. C’est le début d’une unité dédiée entièrement à la veille stratégique et à l’application de pratiques opérationnelle en mesures d’urgence au sein de la Sûreté du Québec. C’est d’ailleurs lors de cette même année que les premières directives sur les mesures d’urgence sont publiées. C’est également en 1972 que les premières unités d’urgence auxiliaires permanentes deviennent opérationnelles au sein des deux districts pilotes : les districts de l’Estrie et du Bas St-Laurent. Le déploiement des unités d’urgence auxiliaires permanentes sera achevé lors de l’ouverture des nouveaux districts en 1973. Ces unités seront par la suite abolies en 1995.

En 1974, la structure des mesures d’urgence est consolidée par de nouvelles directives définissant les rôles des intervenants. La même année, quatre pilotes du Service aérien du ministère des Transports sont mis à la disposition de la Sûreté du Québec de façon permanente. Ce changement maximise le recours aux deux hélicoptères utilisés par l’organisation, mais accroît également la mobilité des unités spécialisées lors d’opération. La Sûreté du Québec acquiert son premier poste de commandement mobile en prévision des Jeux olympiques de Montréal de 1976. Ce type de poste de commandement est un outil important pour la gestion des opérations. Il permet de déployer rapidement un centre de direction des opérations sur le terrain.

En 1976, les mesures d’urgence, récemment intégrées dans l’organisation, sont sollicitées pour une première grosse opération : l’opération Olympique 1976. Les Jeux olympiques de Montréal s’avèrent une occasion idéale pour la Sûreté du Québec de mettre en œuvre sa structure des mesures d’urgence. Plus de six villes au Québec accueillent des compétitions et 1 400 policiers de la Sûreté du Québec sont déployés dans la région métropolitaine seulement, mettant à l’épreuve la souplesse et l’adaptabilité de la structure des mesures d’urgence de la Sûreté du Québec. L’opération est une réussite sur toute la ligne. Les Jeux olympiques de Montréal sont encore aujourd’hui considérés comme étant parmi les jeux les plus sécuritaires de l’ère olympique moderne.

Au courant des années 1970-1980, l’offre de service de la Sûreté du Québec se diversifie de plus en plus et d’autres composantes spécialisées se joignent progressivement à l’équipe des mesures d’urgence. L’équipe est essentiellement constituée d’unités de contrôle de foule à ses débuts, puis s’ajoutent l’escouade canine en 1973, l’escouade de plongée sous-marine en 1979, le groupe tactique d’intervention de 1981 jusqu’au début des années 1990, et les techniciens en explosif de 1987 jusqu’à 2019. Plusieurs mandats sont également ajoutés aux unités d’urgence tels que la recherche et le sauvetage, la surveillance héliportée, le soutien en sécurité routière, la patrouille récréotouristique et bien plus.

Après la période d’établissement des années 1970, c’est la période d’amélioration et de bonification de l’offre de service en matière de mesures d’urgence qui débute. En 1981, on améliore la structure des mesures d’urgence en créant un premier centre de contrôle opérationnel permanent au Grand quartier général à Montréal. Tout au long des années 1980 et 1990, l’organisation offre de la formation continue aux différents acteurs des mesures d’urgence. La Sûreté du Québec travaille également à l’amélioration de la sécurité du public en offrant des formations de plus en plus spécialisées à ses employés tels que des formations en recherche terrestre (1998) et en recherche et sauvetage lors d’une avalanche (2002). L’organisation participe également à la mise en place du Plan national de sécurité civile issu de la Crise du verglas de 1998 et à Concerto, le programme d’exercices en sécurité civile du gouvernement du Canada (2003). En somme, la Sûreté du Québec tente continuellement d’améliorer la qualité et la rapidité de ses interventions en situation d’urgence.

Depuis ses débuts, les mesures d’urgence s’imposent comme un élément indispensable pour la Sûreté du Québec lors d’événements majeurs. La souplesse et l’adaptabilité de la structure des mesures d’urgence lui permettent d’être déployée lors de différentes opérations telles que tout type de manifestation ou de rassemblement (conflits de travail, rassemblements, manifestations avec risque de débordement), toute catastrophe ou tout désastre naturel (inondations, tornades, glissements de terrain) et tout type de recherches en forêt ou en montagne.

Les principes et la structure des mesures d’urgence de la Sûreté du Québec ont été déployés lors de nombreux événements marquants, dont la courte liste non exhaustive suivante :

1970 – Festival pop de Manseau

1970 – Crise d’octobre

1976 – Jeux olympiques de Montréal

1980 – Jeux olympiques de Lake Placid

1981 – Sommet du G7 à Montebello

1984 – Visite de Sa Sainteté le pape Jean-Paul II

1988 – Incendie d’un entrepôt de BPC à Saint-Basile-le-Grand

1990 – Incendie d’un dépotoir de pneus à Saint-Amable

1990 – Crise d’Oka

1996 – Déluge du Saguenay

1998 – Crise du verglas

2001 – Sommet des Amériques à Québec en 2001

2007 – Sommet des leaders nord-américains à Montebello

2008 – Sommet de la Francophonie à Québec

2012 – Manifestation étudiante

2013 – Accident ferroviaire de Lac-Mégantic

2014 – Incendie d’une résidence de personnes âgées à L’Isle-Verte

2018 – Sommet du G7 à La Malbaie

2020 – Pandémie de COVID-19

2022 – Visite de Sa Sainteté le pape François 1er

2023 – Feux de forêt dans le nord du Québec

Inondations saisonnières sur le territoire du Québec

François Beaudoin, conseiller en patrimoine, 2024

Jusqu’au tout début des années 1960, le Quartier général de la Division de Québec, situé au 300, boulevard Saint-Cyrille, était reconnu pour abriter une exposition d’objets plutôt inusités. C’est à la demande du chef divisionnaire, le lieutenant-colonel Léon Lambert, qu’une section du corridor du rez-de-chaussée du bâtiment est aménagée en véritable cabinet de curiosités.

Le quartier-maître de l’époque, le lieutenant Rosaire Drolet, se voit donc confier la tâche monumentale de regrouper et d’exposer une collection rassemblant d’authentiques pièces à conviction. On y retrouve, entre autres, des armes à feu, des couteaux, des gourdins, des haches et même un lot d’objets récupérés lors d’une « descente » dans une fumerie d’opium, de la fausse monnaie et des machines à sous saisies lors du démantèlement de salons de jeux clandestins.

Certains de ces éléments sont reliés à des enquêtes bien connues du public. Il y a les objets ayant servi à infliger des sévices à Aurore Gagnon « l’enfant martyre », décédée en 1920. On y retrouve aussi la réplique de la bombe à retardement de l’affaire Albert Guay en 1949, ainsi qu’une trentaine de cordes de pendaison, dont celle de la dernière femme pendue au Canada, le 9 janvier 1953. Bref, ce lot d’objets représente de nombreuses enquêtes régionales effectuées par la division entre 1870 et 1961.

Malgré la place prépondérante donnée aux pièces à conviction dans l’exposition, le musée exhibait également une quantité non négligeable d’objets utilisés par les policiers de la division tels que des pièces d’uniforme, des insignes, des menottes, des matraques et des armes à feu de service.

Or, en 1961, les grandes réformes policières et la centralisation des pouvoirs à Montréal mènent à la fermeture du Quartier général divisionnaire. Le musée est donc démonté, emballé et transporté au nouveau Grand quartier général, alors situé au 360, rue McGill à Montréal. Malheureusement, les boîtes n’y ont jamais été ouvertes… Puis, en 1968, lors de l’occupation officielle de l’actuel Grand quartier général de Montréal, sur la rue Parthenais, les mêmes boîtes sont déménagées à nouveau, sans toutefois soulever de passion. Elles restent scellées et demeurent dans l’oubli général.

Ces boîtes ont été redécouvertes seulement en 1983. La quasi-totalité des traces reliant les objets à leurs crimes respectifs a disparu. Cependant, certaines informations permettent de contextualiser l’origine de ces objets mystérieux. Au total, ce sont environ 300 pièces historiques qui sont parvenues jusqu’à nous, et certaines sont les plus vieilles de la Collection patrimoniale de la Sûreté du Québec.

Frédéric Martel, technicien en muséologie, 2020

La création de la Confédération canadienne en 1867 bouleverse le partage des pouvoirs existant au Canada-Uni. Le premier texte constitutionnel du Dominion du Canada, « l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867 », précise notamment que les provinces sont responsables de l’application des lois et du maintien de l’ordre sur leur territoire. Fort de ce nouveau pouvoir provincial, le premier ministre conservateur du Québec, Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, présente, en novembre 1869, un projet de loi afin de créer un corps de police provincial. Inspirée par la proposition de loi de 1856 faite par John A. Macdonald, cette initiative de Chauveau a pour but de doter le gouvernement provincial d’une police pour appliquer les lois ainsi que pour contrôler les émeutes et les soulèvements sur l’ensemble de son territoire, la province du Québec.

« L’Acte pour établir un système général de police en cette province » est donc sanctionné par le gouvernement le 1er février 1870. À ses débuts, la Police provinciale est non seulement une police gouvernementale, mais également une police municipale. La nouvelle loi ouvre effectivement la porte à l’établissement de détachements de la Police provinciale dans les municipalités. Une seule cité se voit dans l’obligation d’avoir recours à la nouvelle force de police : la ville de Québec. Au cours de ses premières années d’existence, la Police provinciale fait donc office de police municipale à Québec et déploie quelques détachements dans les municipalités de Sherbrooke, Hull, Lévis et Oka. En plus de ses devoirs municipaux, le corps de police provincial se voit attribuer des mandats gouvernementaux sur l’ensemble du territoire de la province. Malgré le déploiement de quelques détachements dans certaines municipalités, le gros de la force policière est stationné dans la ville de Québec, puisque Montréal n’accepte pas d’en faire sa police municipale.

En 1877, un conflit éclate entre la ville de Québec et le gouvernement provincial. En réponse à la hausse des frais d’entretien de sa police, le gouvernement demande à la ville de Québec d’augmenter sa contribution pour celle-ci. Devant le refus de la ville, le gouvernement abolit le service municipal de la Police provinciale, ce qui oblige Québec à reformer son corps de police municipal. Incapable de régler les problèmes de frais d’entretien de sa police, le gouvernement du Québec se décide à abolir la Police provinciale un an plus tard. De 1878 à 1883, le gouvernement provincial contracte une entente avec la ville de Québec pour l’utilisation de policiers municipaux, au besoin.

En 1884, l’inefficacité de l’entente avec la ville de Québec et la prise de possession des nouveaux édifices parlementaires poussent le gouvernement à remettre sur pied la Police provinciale. Plus modeste et avec des devoirs différents, cette nouvelle mouture s’établit à Québec, tout en conservant sa compétence sur l’ensemble de la province. À ce moment, le but avoué n’est plus d’avoir un système de police uniforme dans la province, mais de mettre sur pied une police gouvernementale qui peut répondre aux besoins spécifiques du gouvernement. Sous la ferrure du nouveau commissaire, Alexandre Chauveau, la nouvelle force de police provinciale se positionne comme un élément essentiel dans le paysage policier de la fin du 19e siècle.

Depuis le début du 20e siècle, le Bureau des détectives provinciaux de Montréal, entité indépendante de la Police provinciale, se charge des problèmes aigus de criminalité, principalement dans la région de Montréal. Mais, en 1920, l’affaire Blanche Garneau vient bouleverser l’ordre policier établi depuis une vingtaine d’années au Québec. Menée par les détectives provinciaux, l’enquête s’enlise et s’attire l’ire du public et de l’opposition politique. En réponse au courroux populaire, le gouvernement apporte, en 1922, des changements dans le domaine policier en intégrant le Bureau des détectives provinciaux de Montréal à la Police provinciale et en mettant sur pied une commission royale d’enquête sur l’administration de la justice.

Plusieurs changements s’opèrent alors au sein de la Police provinciale. L’intégration du Bureau des détectives provinciaux crée une nouvelle branche dans l’organigramme de la Police provinciale. Maintenant, en plus de la gendarmerie, l’organisation comprend la Police judiciaire, des policiers spécialisés en enquête. On établit également une nouvelle division à Montréal pour augmenter la présence du corps de police provincial dans l’ouest du Québec. Chacune des divisions a son État-major et relève directement du procureur général. C’est donc dire qu’à cette époque, la Police provinciale possède une direction conjointe entre les chefs des divisions de Montréal et de Québec. Cette direction conjointe est en vigueur jusqu’en 1932, à la mort du chef de la Division de Québec, Augustin McCarthy. À partir de ce moment, une seule personne assume officiellement la direction de l’organisation, mais officieusement, la Division de Québec conserve une importante autonomie jusqu’en 1961.

Durant les mêmes années, le paysage des corps de police provinciaux commence à se complexifier. À cette époque, on crée plusieurs corps de police indépendants pour surveiller l’application de différentes lois spécifiques. Dès 1914, des constables à motocyclette sillonnent les routes du Québec pour surveiller la circulation et appréhender les conducteurs en infraction. À partir de 1921, la Commission des liqueurs crée son Service de surveillance, qui deviendra plus tard la Police des liqueurs, pour faire appliquer la loi concernant la distribution, la fabrication et la vente d’alcool au Québec. Pour pallier la multiplication de polices gouvernementales, le gouvernement sanctionne en 1938 la « Loi relative à la Sûreté provinciale ». Cette nouvelle loi intègre la Police de la circulation et le Service de surveillance de la Commission des liqueurs à la Sûreté provinciale, qui deviennent les troisième et quatrième branches du corps de police provincial. Le Service de surveillance de la Commission des liqueurs est cependant défusionné en 1940 et restera indépendant jusqu’en 1961.

Parallèlement aux changements structurels vécus par la Police provinciale, une région nordique entame un boum minier qui aura une incidence fondamentale sur l’organisation. La découverte d’importants gisements d’or et de cuivre par Edmund Horne sur les rives du lac Osisko en 1921 provoque la ruée vers l’or en Abitibi. Caractérisé par l’apparition subite de villages et l’arrivée massive d’aventuriers ainsi que de prospecteurs dans la région, ce « Klondike » québécois est à l’origine d’une colonisation minière hétéroclite propice à la prolifération des conflits ouvriers, de la criminalité, de l’alcool illégal et de la prostitution. L’augmentation incontrôlable de cette « débauche » pousse la Police provinciale à mettre en place un détachement temporaire dès 1925. En 1932, ce dernier devient le premier détachement permanent à l’extérieur de Montréal et de Québec. Nommé « Patrouille de l’Abitibi », ce poste situé à Noranda est alors dirigé par le sergent d’état-major Kenneth Turnbull.

Forte de son succès en Abitibi, l’organisation entreprend, à partir de 1937, la création de plusieurs postes dans les différentes régions de la province. En 1940, un poste de pesée de la Police de la route est également ouvert aux abords de chacun des huit ponts qui ceinturent l’île de Montréal. Cette vague de création de postes permet à l’organisation d’occuper tous les comtés de la province pour la première fois de son histoire.

Au début des années 1960, l’arrivée au pouvoir des libéraux de Jean Lesage apporte un vent de changement sur le Québec. La société est en pleine ébullition, et la Sûreté provinciale ne fait pas exception. Le nouveau directeur général, Josaphat Brunet, entreprend une réorganisation majeure de la Sûreté provinciale, allant même jusqu’à changer les uniformes utilisés depuis des décennies en introduisant un uniforme unique de couleur verte pour l’ensemble des policiers.

La structure de l’organisation est également modifiée. Les quatre grandes branches de l’organisation (gendarmerie, police de la route, police des liqueurs et police judiciaire) sont éliminées pour faire place à un corps de police unique. Le pouvoir est centralisé officiellement et officieusement entre les mains du directeur général. Le territoire desservi par la Sûreté provinciale est divisé en deux divisions (Montréal et Québec), qui sont elles-mêmes découpées en subdivisions, puis en sections et, finalement, en postes. Le but derrière cette réorganisation structurelle est de centraliser l’administration de l’organisation au Grand quartier général à Montréal et de décentraliser les activités policières dans les régions.

En 1968, une étude administrative d’envergure est confiée à la firme Raymond Ducharme et associés. Le mandat : proposer la mise en place d’une expertise administrative moderne à la Sûreté du Québec et façonner une « force policière à caractère professionnel ».

Le rapport principal est publié le 17 juillet 1968. Celui-ci souligne une trop grande autonomie des deux divisions (Montréal et Québec), une confusion en raison des multiples niveaux hiérarchiques, le morcellement des fonctions, le caractère nébuleux des politiques administratives et le fait que les fonctionnaires sont écrasés sous une structure complexe.

Le rapport recommande la création de trois niveaux hiérarchiques. Le niveau d’administration centrale déterminerait les grands objectifs de la Sûreté du Québec et approuverait les politiques élaborées par ses services spécialisés. Le niveau régional, appelé district, jouirait d’une grande autonomie de gestion opérationnelle et administrative, en plus de disposer de ressources suffisantes pour répondre rapidement et adéquatement aux besoins régionaux. Enfin, à l’échelle locale, le poste, qui deviendrait le premier niveau d’intervention où seraient concentrés les services de première ligne, serait chargé d’assurer la protection du territoire et de répondre aux besoins de la population.

Le rapport recommande également la création de plusieurs services spécialisés pour alléger la structure organisationnelle. Au cours des années 1970, la Sûreté du Québec crée notamment le Service du personnel, le Service des méthodes pour la rédaction des directives, le Service de la bibliothèque et le Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ).

Finalement, concernant la professionnalisation du travail policier, le rapport Ducharme propose la création de postes de conseillers spécialisés dans divers domaines, soit la « détection », qui devient les Enquêtes criminelles, la circulation, les alcools et la moralité ainsi que les mesures d’urgence. Les quatre premiers postes de conseillers sont créés en 1970, alors que celui des mesures d’urgence est mis en place en 1972.

Au cours des années 1970, la Sûreté du Québec s’emploie donc à mettre en œuvre les recommandations du rapport Ducharme. En plus des différents services et conseillers mentionnés précédemment, l’organisation crée deux districts pilotes : ceux du Bas-Saint-Laurent et de l’Estrie. Ces deux districts permettent de tester les recommandations du rapport de la firme Raymond Ducharme et associés. Ce n’est que vers 1973 qu’on observe la mise en place des huit districts couvrant l’entièreté de la desserte provinciale. Deux autres districts seront ajoutés au fil du temps : celui de la Côte-Nord en 1977 et celui de la Montérégie en 1998.

À la fin du 20e siècle et au tournant du 21e siècle, la Sûreté du Québec connaît de nouveaux changements. En 1980, les 111 policiers de la Police des autoroutes, qui patrouillaient sur les autoroutes à péage de la région de Montréal, intègrent la Sûreté du Québec. Cet ajout permet à l’organisation d’uniformiser les pratiques de surveillance et d’intervention sur les autoroutes et d’être présente partout sur l’ensemble du réseau autoroutier québécois.

Les années 1980 apportent également leur lot de changements structurels de haut niveau pour l’organisation. Sous l’autorité du procureur général depuis 1899, la Sûreté du Québec passe sous celle du Solliciteur général en 1986, puis du ministre de la Sécurité publique en 1988.

Au début des années 2000, l’adoption de la « Loi concernant l’organisation des services policiers » par le gouvernement du Québec modifie la desserte policière de la Sûreté du Québec. Les nouvelles mesures présentes dans cette loi, qui obligent les corps de police municipaux à offrir des services policiers d’un niveau requis par la population qu’ils desservent, poussent plusieurs municipalités à se tourner vers la Sûreté du Québec pour assurer une présence policière sur leur territoire. Près de 80 corps de police et plus de 1 500 policiers seront d’ailleurs intégrés à la Sûreté du Québec entre 1997 et 2012.

En 2016, une nouvelle réorganisation des districts est entreprise. L’organisation territoriale de la Sûreté du Québec passe de dix districts et quinze régions à quatre districts et huit régions. Cette nouvelle structure permet l’optimisation des processus et l’élimination de la gestion en silos qui étaient devenus l’apanage de l’ancien régime. Ces changements se veulent une façon d’offrir à la population une organisation plus performante, tournée vers l’avenir et mieux adaptée aux nouvelles réalités de la police d’aujourd’hui.

Tout au long de son histoire, la Sûreté du Québec a su réagir et s’adapter aux époques qu’elle a traversées. L’organisation est passée d’un corps de police pratiquement confiné à la ville de Québec à un corps de police provincial ayant une réelle présence dans l’ensemble des régions de la province. Elle a également su se moderniser et se professionnaliser au travers de tous ces changements structurels et organisationnels.

François Beaudoin, conseiller en patrimoine, 2024

Au cours de son histoire, l’uniforme de la Sûreté du Québec a connu plusieurs transformations. Différents facteurs tels que des réformes, un souci de confort et de sécurité ou encore la volonté de se différencier ont contribué à cette évolution. Pendant tout près d’un siècle, soit de 1870 à 1961, l’uniforme reste relativement stable, tant dans le modèle que dans le choix des couleurs. Durant les années 1960, l’uniforme est complètement révisé pour qu’y soient introduites les nouvelles couleurs organisationnelles, le vert et le jaune. En 2016, on assiste au grand retour du noir parmi les couleurs officielles de l’organisation. Ce grand retour est marqué par une nouvelle révision de l’uniforme utilisant la nouvelle couleur.

Lors de la création de la Police provinciale en 1870, les premiers gendarmes portent une tunique longue à col haut mi-fermé, un pantalon foncé, ainsi qu’un long paletot d’hiver noir. À cela s’ajoute la coiffure régulière, soit le casque Bobby noir d’influence britannique, le ceinturon de cuir avec une arme à feu à gauche et une matraque en bois.

Au début du 20e siècle, la tendance de la mode policière s’oriente davantage vers un képi cylindrique haut, appelé shako. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, le port de ce képi est toujours de rigueur. Par la suite, le modèle de képi bleu adopté par l’organisation ressemble davantage à celui en vigueur de nos jours.

Dans le courant des années 1930, l’uniforme change quelque peu. La tunique bleue à col montant est toujours d’un bleu très foncé, mais elle est plus courte et plus stylisée. Cependant, l’adoption du ceinturon-baudrier Sam Browne (général Sam Browne, 1824-1901) permet alors le port d’une arme à feu de façon plus stable, donc plus sécuritaire et confortable. À noter que les menottes ne font pas encore partie de l’équipement du gendarme et que, été comme hiver, le port du képi ou du couvre-chef en fourrure est de mise.

En 1938, lors du regroupement des quatre branches sous la Sûreté provinciale (Police des liqueurs, Police judiciaire, Police de la route, Gendarmerie), les divers uniformes ne subissent aucune modification. Les policiers, selon leur groupe d’appartenance, portent toujours des uniformes distincts.

Ainsi, l’uniforme de la Police des liqueurs est d’abord gris fer et ensuite bleu foncé. Ils portent également un képi assorti et un ceinturon-baudrier en cuir Sam Browne. À l’occasion, ils portent une tenue civile, comme les enquêteurs de la Police judiciaire. Pour sa part, la Police de la route se dote d’un modèle copiant les militaires et la cavalerie. Ces agents, les spotters, sont vêtus d’une tunique vert kaki, issue de la Première Guerre mondiale, agencée à un pantalon de cavalerie vert kaki de style breeches. Pour compléter cet uniforme, il y a le képi à pointes, le ceinturon-baudrier en cuir brun Sam Browne, les gants de cuir brun à grande ouverture et, finalement, les bottes de cuir brun.

La politique concernant le port de l’uniforme et la tenue personnelle des policiers est sans équivoque, comme en témoigne cet extrait du code de discipline sur la tenue personnelle, dans les années 1940 :

« La tenue doit être exemplaire. Sur la route ou à un poste et partout en général quand en devoir, un agent ne doit pas s’appuyer au mur, s’asseoir ou se tenir nonchalamment avec les mains dans les poches. Il doit être à l’attention. Son képi doit être droit, sa tunique propre et bien boutonnée, et les bottes, boutons, matricule et insignes bien frottés tous les matins. Tous doivent se faire faire les cheveux trois fois par mois, coupe militaire. Il est de rigueur que tous se rasent chaque matin; s’être rasé la veille n’est pas suffisant. Ceux surtout qui entrent en service devront porter une attention toute particulière à ce dernier point et toujours s’y conformer. Tenez-vous propres aussi sur votre personne, afin que vos confrères n’aient pas à se plaindre de vous. »

Lors de la grande réforme de 1960, les uniformes distincts disparaissent. Pour symboliser la coupure avec le passé, un nouvel uniforme est implanté le 2 avril 1962 et le vert olive devient la couleur prédominante. L’uniforme est composé d’une tunique à col ouvert, d’une chemise sable, du ceinturon-baudrier noir Sam Browne, d’un cordon sable, d’un képi vert et d’un pantalon décoré d’une mince bande latérale brun foncé.

Une seule exception à cette règle : l’uniforme bleu foncé (accessoires blancs et képi bleu foncé, remplacé par le casque colonial Wolseley pour les grandes occasions) est conservé comme tenue d’apparat jusqu’en 1967, année de l’Exposition universelle de Montréal (Expo 67).

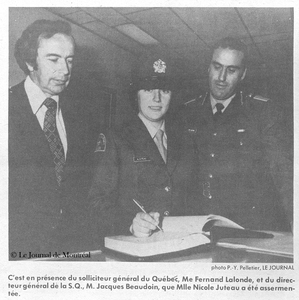

En 1975, un souci de sécurité et de confort vient modifier l’apparence de l’uniforme : le ceinturon de cuir perd le baudrier. Les chemises à manches courtes sans cravate font leur apparition en saison estivale pour remplacer les chemises à manches longues. Les insignes de grade en métal des officiers sont changés pour des insignes à barres en tissu. L’année 1975 voit aussi l’arrivée de la première femme policière, marquant les débuts d’un uniforme féminin à la Sûreté du Québec (jupe, coiffure, chaussures).

Le 6 octobre 1987 a lieu la présentation officielle des nouveaux uniformes régulier et d’apparat, confectionnés par le couturier montréalais Simon Chang. Il s’agit de modifications majeures à toutes les tenues. Le vert olive demeure la couleur principale, et les costumes sont plus modernes et plus fonctionnels. La tunique est plus ouverte à l’avant et est plus stylisée tout comme la chemise qui arbore des pattes d’épaule plus larges. Le képi est décoré d’une ligne jaune dans sa partie circulaire supérieure. Les accessoires de l’apparat, cordon et ceinturon, passent du blanc au jaune. Ce nouvel uniforme est progressivement implanté et utilisé dans l’organisation.

En mai 1994, le nouvel écusson d’épaule est apposé sur les uniformes et la chemise est légèrement modifiée. En octobre 1998, une nouvelle tenue est confectionnée pour les officiers : la tunique de style militaire est remplacée par un veston droit vert olive qui arbore l’emblème de la Sûreté du Québec sur la poitrine. La chemise blanche accompagne la nouvelle tenue, ainsi que l’écusson d’épaule blanc (qui demeure sable pour les agents et sous-officiers).

En avril 2004, la Direction des relations internationales et du protocole présente une nouvelle tenue d’apparat, alliant le passé et le présent. Ce nouvel uniforme s’inspire en grande partie de la première tunique d’apparat de la Sûreté provinciale, alors de couleur bleue. La nouvelle tunique à col fermé est vert olive et sa coupe est classique et sobre, tout comme les ornements qui s’y ajoutent. Une bande jaune sur toute la longueur du pantalon s’apparente à celle que l’on retrouvait en 1970, alors noire et plus étroite. Le nouvel uniforme est créé par monsieur Frank Napoli de la Maison Cooper de Montréal, alors que le chapeau est une création de madame Manon Lortie, chapelière à Sainte-Luce-sur-Mer, dans le Bas-Saint-Laurent. Ce couvre-chef vert qui complète l’uniforme s’inspire du casque colonial Wolseley blanc porté de 1933 à 1967.

En 2016, le nouvel uniforme est révisé. Les agents et sous-officiers portent le pantalon noir, le ceinturon noir, la chemise verte à manches longues et un gilet pare-balles noir ajustable avec l’emblème de la Sûreté du Québec bien visible (de nombreux compartiments permettent aux patrouilleurs de garder une multitude d’outils de travail en tout temps). Une nouveauté bien aimée : l’arme de service peut désormais se porter à la cuisse.

L’écusson d’épaule est noir (orné d’une mince ligne dorée pour les officiers). Les enquêteurs portent une tenue de ville propre en tout temps. Les spécialistes (les techniciens en scène de crime, les reconstitutionnistes, les techniciens en explosifs, les membres du Groupe tactique d’intervention et les maîtres-chiens) portent des tenues adaptées à leurs conditions de travail sur le terrain.

L’uniforme de la Sûreté du Québec a bien évolué depuis ses origines en 1870. Il a adopté la mode du temps et a subi les influences britannique et américaine. Le milieu militaire a aussi largement contribué au développement de l’uniforme. Les dirigeants étaient souvent issus de ce milieu et apportaient avec eux leurs goûts et expériences. Au 20e siècle, les associations de chefs de police ont également influencé des changements à l’uniforme. La participation de nos dirigeants à ces organismes et leurs échanges permettaient de connaître toutes les nouveautés sur ce plan avec la promotion d’équipements policiers.

Encore aujourd’hui, de nombreuses traditions historiques sont bien visibles sur l’uniforme, et la fierté de le porter se partage par tous. De nos jours, le vert olive, la couleur dominante depuis 1962, est complémentée par le noir, couleur présente depuis la fin du 19e siècle. La sobriété du noir est atténuée par l’utilisation des autres couleurs de l’organisation, le jaune, le doré (or) et le bleu azur. La combinaison du noir et de l’or signifie l’honneur et la longévité, et celle du noir et du bleu, le caractère paisible. La qualité des matériaux et leur durabilité sont de rigueur, ainsi que la continuité du modèle unisexe, à l’exception de certaines pièces exclusives à la tenue féminine. De plus, l’uniforme se veut adapté aux différents climats québécois. Depuis 1870, une différence nette est établie entre les uniformes des officiers, des sous-officiers et des autres membres, ce qui est un principe de reconnaissance universelle de la hiérarchie. Tout cela illustre le caractère remarquable d’une organisation de cette envergure.

Patrimoine de la Sûreté du Québec, 2020

En 2008, l’ancien directeur général Normand Proulx a dit à l’Assemblée nationale du Québec : « Ce qui fait la force de la Sûreté du Québec […] dans les faits, ce n’est pas le nombre d’effectifs, c’est les réseaux qu’elle a développés à travers le monde. » Ainsi, il souligne l’importance des relations internationales établies par l’organisation depuis presque 80 ans.

Les États-Unis

Pendant la prohibition de l’alcool aux États-Unis, dans les années 1920, les State Police du Vermont, du Maine, du New Hampshire et de l’État de New York éprouvent de plus en plus de difficultés à gérer les entrées des bootleggers (contrebandiers) dans leur pays et leurs sorties. La Police provinciale, présente depuis la fin du 19e siècle, vient renforcer la surveillance frontalière en Estrie, en Montérégie, dans la Chaudière-Appalaches et dans le Bas-Saint-Laurent. Une communication régulière s’établit alors entre la province et les quatre États voisins concernés. Cette relation transfrontalière, née d’un contexte bien particulier dans le temps, va se poursuivre et s’amplifier jusqu’à aujourd’hui.

La France

Durant les années 1970, la Sûreté du Québec envoie régulièrement deux de ses représentants à Paris pour établir une liaison diplomatique. Ce processus est interrompu dans les années 1980 dans le contexte de la crise économique de l’époque. Le caractère francophone de l’organisation est ce qui lui permet de développer des affinités avec la francophonie mondiale et de se distinguer des autres corps de police canadiens (hors Québec).

C’est en 2001 que la Sûreté du Québec détache un policier à la Délégation générale du Québec à Paris et, deux ans plus tard, un premier conseiller stratégique en sécurité publique, l’inspecteur Christian Chalin, est mis en poste dans la capitale française. C’est cette même année qu’est créé le Service des relations internationales et du protocole. Le caractère francophone permet de renforcer le réseau de coopération technique avec l’Europe, et particulièrement la France et la Belgique, avec qui la Sûreté du Québec va développer son concept de police de proximité.

Les missions de paix

La consolidation de la paix et le maintien d’un climat de sécurité représentent un mandat plus difficile à accomplir pour des militaires. C’est pourquoi des UNPOL (United Nations Police, policiers des Nations unies) sont appelés à jouer un rôle d’agent de la paix. Dans la majorité des cas, les policiers des Nations unies ne peuvent pas mettre directement en application les lois, mais travaillent plutôt en assistance aux policiers locaux sur le terrain et dans la reconstruction des services de sécurité publique.

Depuis 1995, la Sûreté du Québec participe à des missions de paix à l’international sous l’égide de l’Organisation des Nations unies (ONU) et participe à la stabilisation de pays ébranlés, à la tenue d’élections libres, à la reconstruction des institutions civiles dans un climat de sécurité ou encore à la surveillance de cessez-le-feu. Depuis le début de ces missions de paix, la Sûreté du Québec a déjà envoyé plus de 380 policiers dans une dizaine de missions.

La Catalogne

La Catalogne et le Québec partagent des éléments communs particulièrement en ce qui a trait au combat linguistique et à l’autonomie face à un État fédéral. C’est au Québec en 1998 qu’a eu lieu la première rencontre entre les autorités policières québécoises et catalanes pour discuter, entre autres, de police de proximité et de formation continue. Des élus et des fonctionnaires catalans se sont inspirés de la structure de la Sûreté du Québec et d’un système policier hollandais pour bâtir leur corps de police, la Mossos d’Esquadra, qui signifie « Escouade de jeunes » en catalan. Cette organisation policière s’est graduellement mise sur pied, en lieu et place de la Guarda Civilian (garde civile), particulièrement à partir de 1994, lorsque les statuts du système policier ont été clairement définis. Depuis, le nombre de policiers a plus que doublé et leurs responsabilités se sont accrues.

La Belgique

Les premières rencontres entre la police belge et la Sûreté du Québec remontent à 1999 et 2000. En 1999, des représentants de la Sûreté du Québec rencontrent des représentants belges lors d’un forum international sur la sécurité et la démocratie tenu à Naples. Cette même année, des experts en polygraphie et en techniques d’entrevue sont appelés à intervenir auprès de la police judiciaire belge dans une affaire de meurtres en série. En 2000, la préparation du Sommet des Amériques à Québec incite la Sûreté du Québec à aller chercher de l’expertise internationale en matière de maintien de l’ordre, notamment auprès des policiers belges rencontrés un an plus tôt lors du forum de Naples. Ces rencontres permettent aux deux organisations de découvrir qu’elles possèdent de nombreuses similitudes. Toutes deux engagées dans des processus de réforme, elles ont la volonté d’implanter le modèle de police de proximité et de rechercher l’excellence dans la fonction policière. Ces objectifs communs les amènent à conclure des ententes formelles dans ces deux domaines à partir de 2004, et ce, jusqu’à aujourd’hui.

Le réseau FRANCOPOL

En 2008, le Réseau international francophone de formation policière (FRANCOPOL) est créé par l’initiative de la Sûreté du Québec, de la Police nationale française et de l’École nationale de police du Québec. En bref, cet organisme veut faciliter la mise en commun des meilleures pratiques policières à travers les organisations de sécurité publique internationales francophones. Le secrétariat général est d’ailleurs installé au Grand quartier général de la Sûreté du Québec à Montréal.

D’autres relations importantes entre la Sûreté du Québec et la communauté internationale incluent le Sénégal, le Cameroun, l’Italie et la Bavière (Allemagne). Au retour de leurs différents mandats et missions, ces membres font profiter toute l’organisation de leur expérience et de leur ouverture sur le monde, en plus de faire preuve d’un dévouement remarquable.

Frédéric Martel, technicien en muséologie, 2020

Explorer les thématiques

Cette section se penche sur les événements majeurs ayant marqué l’histoire de la Sûreté du Québec et l’histoire québécoise.

Dans ces textes, la Sûreté du Québec est en mode réaction face à des événements soudains, tels que des catastrophes naturelles, des crises ou des décès de masse. L’implication de la Sûreté du Québec dans ces moments d’urgence est cruciale pour sauver des vies et aider les citoyens en danger.

Cette section regroupe l’histoire de crimes ayant marqué l’imaginaire québécois. Pour que ces événements soient pris en compte, ils doivent avoir été fortement médiatisés, avoir eu un impact sur la société québécoise et avoir fait l’objet d’une enquête de la Sûreté du Québec.

Chaque texte présente l’implication de la Sûreté du Québec au travers d’une contextualisation historique, au cœur de l’enquête et des démarches judiciaires.

Cette section examine certaines des opérations majeures ayant marqué l’histoire de la Sûreté du Québec et l’histoire québécoise.

Les opérations de sécurité planifiées par la Sûreté du Québec y sont présentées sous différentes facettes. On peut donc y retrouver des événements tels que la visite de dignitaires, la tenue de sommets et la présentation de grandes manifestations sociales ou sportives. Le rôle et l’implication de la Sûreté du Québec dans ces événements de grande envergure sont au centre de ces textes.

Cette section illustre la carrière de différents personnages clés qui ont marqué l’histoire de la Sûreté du Québec. Le cadre d’emploi du personnage n’est pas un facteur déterminant de son importance; ce sont plutôt les réussites, les réformes ainsi que les événements majeurs auxquels celui-ci a participé qui importent.

Cette section plonge dans l’histoire, dans l’évolution et dans le quotidien des différentes unités ayant jalonné l’histoire de la Sûreté du Québec, bien souvent à partir de leurs débuts.

Nous y présentons les changements qu’a vécus chacune de ces unités, ainsi que la création de celles-ci et l’impact qu’elles ont eu sur l’organisation et le travail policier au Québec.

Parcourir les événements

Martin Prud’homme devient directeur général de la Sûreté du Québec

27 octobre 2014

Martin Prud’homme est directeur général de la Sûreté du Québec d’octobre 2014 à août 2021.

Martin Prud’homme a d’abord été policier à la Sûreté du Québec pendant 21 ans, soit de 1988 à 2009. Il débute sa carrière en 1988 comme patrouilleur sur le réseau autoroutier de Montréal, puis devient en 1992 agent d’infiltration auprès de groupes criminalisés des régions de Montréal, Québec, Hull et Chicoutimi. En 1993, il joint les rangs de l’Escouade du crime organisé comme enquêteur. L’année suivante, il intègre l’Escouade de la répression du banditisme pour devenir, en 1995, caporal et responsable d’équipe au poste de Montréal-Métro. En 1998, il revient aux enquêtes comme responsable d’équipe au sein de l’Escouade du crime organisé – région Nord. L’année suivante, il dirige, à titre de sergent responsable, une équipe d’enquêteurs de l’Unité des crimes contre la personne. En 2000, il accède au grade de capitaine et occupe pendant deux ans le poste de spécialiste en mesures d’urgence, avant de devenir adjoint au responsable du Service des enquêtes sur les crimes contre la personne. Au cours de l’année 2004, il est nommé chef de ce service avec le grade d’inspecteur. À ce titre, il supervise et coordonne l’ensemble des dossiers d’homicides pour la Sûreté du Québec, en plus d’autoriser et de coordonner les opérations majeures.

C’est en juillet 2009, à l’âge de 40 ans, que monsieur Prud’homme devient le premier policier actif à accéder au poste de sous-ministre associé aux Affaires policières, au sein du ministère de la Sécurité publique. Il a alors comme mandat de conseiller le ministre sur l’organisation policière, la sécurité publique et privée, la prévention de la criminalité, la lutte contre le crime organisé et le terrorisme ainsi que la sécurité de l’État. En mars 2011, il est nommé sous-ministre du ministère de la Sécurité publique, poste qu’il occupera jusqu’en 2014. Il est alors responsable des orientations, objectifs stratégiques et politiques générales du ministère, tout en assurant la promotion et la saine gestion des organisations policières au Québec.

Nommé directeur général de la Sûreté du Québec le 27 octobre 2014, monsieur Martin Prud’homme occupe ce poste jusqu’en août 2021.

En termes d’études et de formation, monsieur Prud’homme a obtenu son diplôme d’études collégiales en techniques policières au collège Ahuntsic et a complété sa formation policière de base à l’École nationale de police du Québec. En 2002, il termine un certificat en gestion de bureau d’enquête à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Il possède également une scolarité de 2e cycle en gestion de l’École nationale d’administration publique.

Patrimoine de la Sûreté du Québec, 2022

Augustin McCarthy devient chef de la Police provinciale

19 septembre 1902

Augustin McCarthy est chef de la Police provinciale de 1902 à 1922 et chef de la Division de Québec, de 1922 à 1932.

Nommé à l’âge de 45 ans, monsieur McCarthy demeure chef durant près de 30 ans. Il entre comme constable de la Police provinciale de Québec en 1888 et devient sergent en 1899. Il est l’un des collaborateurs du chef des détectives provinciaux à Montréal, Peter Kenneth McCaskill. À compter de 1922, il partage ses fonctions de chef avec son homologue de Montréal, Dieudonné Daniel Lorrain. En 1931, alors en préretraite, il est assisté à Québec par un sous-chef, Léon Lambert. Il décède le 4 mars 1932, à l’âge de 75 ans.

Patrimoine de la Sûreté du Québec, 2020

Philippe Aubé devient chef de la Police provinciale

5 septembre 1936

Philippe Aubé est chef de la Police provinciale de 1936 à 1937.

Âgé de 39 ans lors de sa nomination à titre temporaire, monsieur Aubé, un avocat de formation, demeure en poste durant un an. Il est secondé par Léon Lambert à Québec. Il est nommé juge de la Cour du bien-être social en 1957. Le 26 juillet 1961, il décède à l’âge de 64 ans.

Patrimoine de la Sûreté du Québec, 2020

Johanne Beausoleil devient directrice générale de la Sûreté du Québec

2 février 2022

Johanne Beausoleil est directrice générale de la Sûreté du Québec depuis février 2022.

Gestionnaire de carrière, madame Johanne Beausoleil commence son cursus professionnel au sein des forces de l’ordre comme surveillante de femmes contrevenantes à la Sûreté du Québec en 1988, fonction qu’elle occupe jusqu’en 1990.