En vedette

C'est arrivé le... 4 février 2002

Intégration du Service de police de Saint-Rémi à la Sûreté du Québec

En savoir plusDécouvrir les sujets

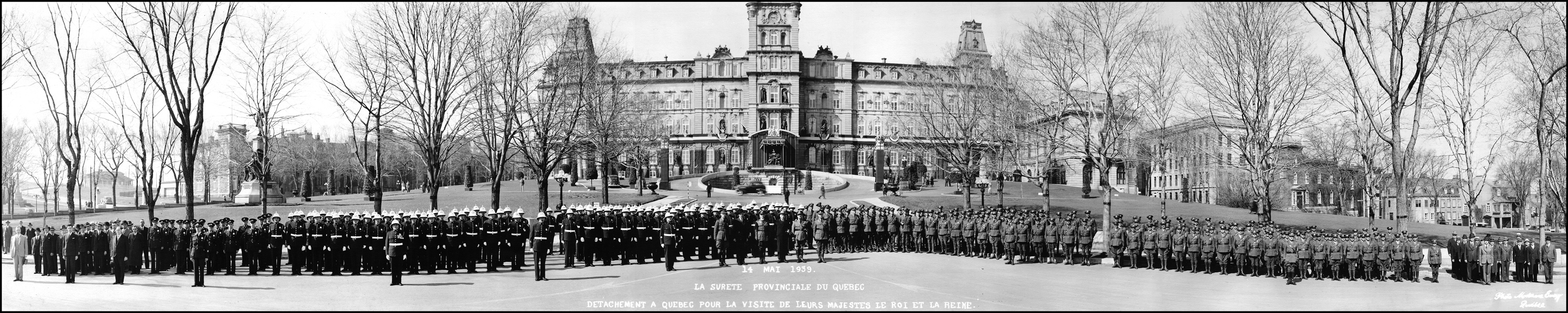

Dès la création de la Police provinciale, en 1870, ses policiers sont formés sur un modèle militaire basé sur l’infanterie, ce qui les habitue aux rudiments de l’apparat et à la bonne tenue vestimentaire. À partir des années 1930 et jusqu’aux années 1960, le port de la tenue bleu foncé à col fermé était presque quotidien. Des accessoires d’apparat blancs comme le ceinturon de cuir, les gants et le chapeau d’inspiration britannique Wolseley ont été ajoutés pour les cérémonies.

En 1967, dans le cadre de l’Exposition universelle à Montréal, alors que tous les regards sont tournés vers le Québec, la garde d’honneur de la Sûreté provinciale fait sa dernière apparition. Plusieurs facteurs ont contribué à sa disparition, tels que le besoin d’harmoniser la couleur du costume d’apparat aux nouvelles couleurs de la Sûreté provinciale, soit le vert olive. Aussi, en cette période de profonde réorganisation à la Sûreté du Québec, qui coïncide avec la syndicalisation des policiers, les coûts associés au maintien des groupes d’apparat ont eu raison de ce symbole issu du monde militaire. Au cours des années suivantes, les membres des unités d’urgence dans les districts ou à Montréal et à Québec se voient confier le rôle de membres de la garde d’honneur. À cette époque, les accessoires d’apparat ornementant la tunique vert olive sont de couleur jaune.

Il a fallu attendre presque 40 ans avant qu’une nouvelle garde d’honneur soit mise sur pied dans la foulée d’un retour aux valeurs patrimoniales suscité par le directeur général Normand Proulx. C’est en 2004, dans le district Mauricie-Centre-du-Québec, qu’une nouvelle garde d’honneur se met en place au sein de la Sûreté du Québec. Deux policiers formés dans la tradition des exercices militaires, Jocelyn Descent et Yves Roussel, ainsi que le commandant du district Yves Guay sont à l’origine de cette renaissance. Fidèle à la tradition militaire, une nouvelle structure officielle de commandement de la garde d’honneur est mise en place en 2006.

L’intérêt pour le retour d’une garde d’honneur prend de l’ampleur en mars 2005 lorsque des représentants de la Sûreté du Québec se rendent à Edmonton aux funérailles de quatre agents de la Gendarmerie royale du Canada. Cet événement marque le début d’une tradition de professionnalisme au sein de la nouvelle garde d’honneur qui perdure encore aujourd’hui. Ainsi, la garde d’honneur a participé à plusieurs événements protocolaires d’importance dans la province, mais aussi dans le reste du Canada, aux États-Unis et même en Europe, et a coordonné certains de ces événements.

La garde d’honneur se veut une représentation de l’ensemble de la Sûreté du Québec à un événement public, comme les cérémonies de reconnaissance, les cérémonies d’assermentation de recrues, les cérémonies de remise de grades, les cérémonies de policier mort en devoir ou encore les cérémonies d’État.

Alors que les corps policiers canadiens axent entièrement leur symbolisme sur un modèle britannique, la Sûreté du Québec conserve un lien historique avec son héritage français. Cet élément, unique en Amérique du Nord, distingue notre organisation de celles du reste du Canada et des États-Unis.

C’est grâce à la rigueur protocolaire et au professionnalisme des membres de la garde d’honneur que la Sûreté du Québec est maintenant la référence en protocole policier au Québec.

De nos jours, la garde d’honneur véhicule des valeurs importantes à la Sûreté du Québec, soit le sentiment d’appartenance et la fierté de faire partie de l’organisation. Elle représente également l’image même de la Sûreté du Québec, soit : le service, le professionnalisme, le respect et l’intégrité.

Frédéric Martel, technicien en muséologie, 2020

Selon la Société française de vexillologie, « un drapeau représente bien davantage qu’une simple pièce d’étoffe. Il traduit de manière symbolique le message qu’une collectivité […] ou qu’une personne […] entend délivrer au monde environnant et dans lequel elle proclame ses valeurs fondamentales, ses croyances, sa culture, affirme son autorité et son rang, souligne son particularisme, en bref, révèle son identité profonde ».

Le domaine illustrant parfaitement l’importance que peuvent avoir les drapeaux est l’univers militaire. Grande utilisatrice de bannières et d’étendards depuis longtemps, l’armée y a recours pour l’identification visuelle des organisations militaires, mais également pour susciter la fierté et la cohésion nécessaires à l’efficacité opérationnelle. La Sûreté du Québec, par son état d’organisation paramilitaire, poursuit cette tradition ancestrale.

À ses débuts, la Police provinciale est composée d’un seul type de policier, le gendarme. Un emblème unique et un uniforme caractéristique semblent avoir suffi à identifier le corps de police et suscité fierté et cohésion en son sein. Dans la première moitié du 20e siècle, l’organisation a évolué en intégrant le Bureau des détectives provinciaux (1922) et la Police de la route (1938). Malgré les fusions, la nouvelle Sûreté provinciale (depuis 1938) reste séparée en plusieurs branches et les uniformes gardent une couleur et une forme spécifiques à chacune d’entre elles.

C’est pour réunir une Sûreté provinciale plutôt hétéroclite sous une identité rassembleuse et un symbolisme fort que les dirigeants créent un drapeau à la fin des années 1950. On y appose ainsi l’emblème de l’organisation en son centre et on représente en canton l’archange saint Michel, patron universel des policiers, terrassant le dragon.

En 1962, dans la foulée des réformes des années 1960, on instaure un uniforme et une couleur unique, le vert, à tous les policiers de la Sûreté provinciale. Le but avoué de ce changement est d’unifier le corps de police et d’insuffler de la fierté à ses policiers. Cette nouvelle couleur, tout comme l’emblème, deviendra rapidement reconnue et identitaire pour l’organisation.

Le drapeau s’adapte promptement à cette nouvelle réalité. Dans les années 1970, le drapeau de la Sûreté du Québec se compose d’une bande verte au guindant et au flottant, ainsi que d’une bande blanche en son centre arborant l’emblème de l’organisation entouré de feuilles de laurier. Cette bande blanche est remplacée en 1980 par une bande jaune et par les emblèmes organisationnels subséquents ; par exemple, celui de 1983 affichant la devise de la Sûreté du Québec.

L’apparition d’un drapeau organisationnel et l’adaptation de celui-ci aux valeurs fondamentales et aux particularités de la Sûreté du Québec évoluant au fil du temps démontre l’importance qu’il revêt pour les employés travaillant sous son égide. Par le fait même, il joue son rôle en suscitant la fierté et la cohésion nécessaires à l’efficacité opérationnelle de l’organisation.

Patrimoine de la Sûreté du Québec, 2021

La création de la Confédération canadienne en 1867 bouleverse le partage des pouvoirs existant au Canada-Uni. Le premier texte constitutionnel du Dominion du Canada, « l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867 », précise notamment que les provinces sont responsables de l’application des lois et du maintien de l’ordre sur leur territoire. Fort de ce nouveau pouvoir provincial, le premier ministre conservateur du Québec, Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, présente, en novembre 1869, un projet de loi afin de créer un corps de police provincial. Inspirée par la proposition de loi de 1856 faite par John A. Macdonald, cette initiative de Chauveau a pour but de doter le gouvernement provincial d’une police pour appliquer les lois ainsi que pour contrôler les émeutes et les soulèvements sur l’ensemble de son territoire, la province du Québec.

« L’Acte pour établir un système général de police en cette province » est donc sanctionné par le gouvernement le 1er février 1870. À ses débuts, la Police provinciale est non seulement une police gouvernementale, mais également une police municipale. La nouvelle loi ouvre effectivement la porte à l’établissement de détachements de la Police provinciale dans les municipalités. Une seule cité se voit dans l’obligation d’avoir recours à la nouvelle force de police : la ville de Québec. Au cours de ses premières années d’existence, la Police provinciale fait donc office de police municipale à Québec et déploie quelques détachements dans les municipalités de Sherbrooke, Hull, Lévis et Oka. En plus de ses devoirs municipaux, le corps de police provincial se voit attribuer des mandats gouvernementaux sur l’ensemble du territoire de la province. Malgré le déploiement de quelques détachements dans certaines municipalités, le gros de la force policière est stationné dans la ville de Québec, puisque Montréal n’accepte pas d’en faire sa police municipale.

En 1877, un conflit éclate entre la ville de Québec et le gouvernement provincial. En réponse à la hausse des frais d’entretien de sa police, le gouvernement demande à la ville de Québec d’augmenter sa contribution pour celle-ci. Devant le refus de la ville, le gouvernement abolit le service municipal de la Police provinciale, ce qui oblige Québec à reformer son corps de police municipal. Incapable de régler les problèmes de frais d’entretien de sa police, le gouvernement du Québec se décide à abolir la Police provinciale un an plus tard. De 1878 à 1883, le gouvernement provincial contracte une entente avec la ville de Québec pour l’utilisation de policiers municipaux, au besoin.

En 1884, l’inefficacité de l’entente avec la ville de Québec et la prise de possession des nouveaux édifices parlementaires poussent le gouvernement à remettre sur pied la Police provinciale. Plus modeste et avec des devoirs différents, cette nouvelle mouture s’établit à Québec, tout en conservant sa compétence sur l’ensemble de la province. À ce moment, le but avoué n’est plus d’avoir un système de police uniforme dans la province, mais de mettre sur pied une police gouvernementale qui peut répondre aux besoins spécifiques du gouvernement. Sous la ferrure du nouveau commissaire, Alexandre Chauveau, la nouvelle force de police provinciale se positionne comme un élément essentiel dans le paysage policier de la fin du 19e siècle.

Depuis le début du 20e siècle, le Bureau des détectives provinciaux de Montréal, entité indépendante de la Police provinciale, se charge des problèmes aigus de criminalité, principalement dans la région de Montréal. Mais, en 1920, l’affaire Blanche Garneau vient bouleverser l’ordre policier établi depuis une vingtaine d’années au Québec. Menée par les détectives provinciaux, l’enquête s’enlise et s’attire l’ire du public et de l’opposition politique. En réponse au courroux populaire, le gouvernement apporte, en 1922, des changements dans le domaine policier en intégrant le Bureau des détectives provinciaux de Montréal à la Police provinciale et en mettant sur pied une commission royale d’enquête sur l’administration de la justice.

Plusieurs changements s’opèrent alors au sein de la Police provinciale. L’intégration du Bureau des détectives provinciaux crée une nouvelle branche dans l’organigramme de la Police provinciale. Maintenant, en plus de la gendarmerie, l’organisation comprend la Police judiciaire, des policiers spécialisés en enquête. On établit également une nouvelle division à Montréal pour augmenter la présence du corps de police provincial dans l’ouest du Québec. Chacune des divisions a son État-major et relève directement du procureur général. C’est donc dire qu’à cette époque, la Police provinciale possède une direction conjointe entre les chefs des divisions de Montréal et de Québec. Cette direction conjointe est en vigueur jusqu’en 1932, à la mort du chef de la Division de Québec, Augustin McCarthy. À partir de ce moment, une seule personne assume officiellement la direction de l’organisation, mais officieusement, la Division de Québec conserve une importante autonomie jusqu’en 1961.

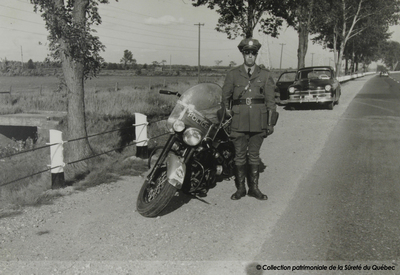

Durant les mêmes années, le paysage des corps de police provinciaux commence à se complexifier. À cette époque, on crée plusieurs corps de police indépendants pour surveiller l’application de différentes lois spécifiques. Dès 1914, des constables à motocyclette sillonnent les routes du Québec pour surveiller la circulation et appréhender les conducteurs en infraction. À partir de 1921, la Commission des liqueurs crée son Service de surveillance, qui deviendra plus tard la Police des liqueurs, pour faire appliquer la loi concernant la distribution, la fabrication et la vente d’alcool au Québec. Pour pallier la multiplication de polices gouvernementales, le gouvernement sanctionne en 1938 la « Loi relative à la Sûreté provinciale ». Cette nouvelle loi intègre la Police de la circulation et le Service de surveillance de la Commission des liqueurs à la Sûreté provinciale, qui deviennent les troisième et quatrième branches du corps de police provincial. Le Service de surveillance de la Commission des liqueurs est cependant défusionné en 1940 et restera indépendant jusqu’en 1961.

Parallèlement aux changements structurels vécus par la Police provinciale, une région nordique entame un boum minier qui aura une incidence fondamentale sur l’organisation. La découverte d’importants gisements d’or et de cuivre par Edmund Horne sur les rives du lac Osisko en 1921 provoque la ruée vers l’or en Abitibi. Caractérisé par l’apparition subite de villages et l’arrivée massive d’aventuriers ainsi que de prospecteurs dans la région, ce « Klondike » québécois est à l’origine d’une colonisation minière hétéroclite propice à la prolifération des conflits ouvriers, de la criminalité, de l’alcool illégal et de la prostitution. L’augmentation incontrôlable de cette « débauche » pousse la Police provinciale à mettre en place un détachement temporaire dès 1925. En 1932, ce dernier devient le premier détachement permanent à l’extérieur de Montréal et de Québec. Nommé « Patrouille de l’Abitibi », ce poste situé à Noranda est alors dirigé par le sergent d’état-major Kenneth Turnbull.

Forte de son succès en Abitibi, l’organisation entreprend, à partir de 1937, la création de plusieurs postes dans les différentes régions de la province. En 1940, un poste de pesée de la Police de la route est également ouvert aux abords de chacun des huit ponts qui ceinturent l’île de Montréal. Cette vague de création de postes permet à l’organisation d’occuper tous les comtés de la province pour la première fois de son histoire.

Au début des années 1960, l’arrivée au pouvoir des libéraux de Jean Lesage apporte un vent de changement sur le Québec. La société est en pleine ébullition, et la Sûreté provinciale ne fait pas exception. Le nouveau directeur général, Josaphat Brunet, entreprend une réorganisation majeure de la Sûreté provinciale, allant même jusqu’à changer les uniformes utilisés depuis des décennies en introduisant un uniforme unique de couleur verte pour l’ensemble des policiers.

La structure de l’organisation est également modifiée. Les quatre grandes branches de l’organisation (gendarmerie, police de la route, police des liqueurs et police judiciaire) sont éliminées pour faire place à un corps de police unique. Le pouvoir est centralisé officiellement et officieusement entre les mains du directeur général. Le territoire desservi par la Sûreté provinciale est divisé en deux divisions (Montréal et Québec), qui sont elles-mêmes découpées en subdivisions, puis en sections et, finalement, en postes. Le but derrière cette réorganisation structurelle est de centraliser l’administration de l’organisation au Grand quartier général à Montréal et de décentraliser les activités policières dans les régions.

En 1968, une étude administrative d’envergure est confiée à la firme Raymond Ducharme et associés. Le mandat : proposer la mise en place d’une expertise administrative moderne à la Sûreté du Québec et façonner une « force policière à caractère professionnel ».

Le rapport principal est publié le 17 juillet 1968. Celui-ci souligne une trop grande autonomie des deux divisions (Montréal et Québec), une confusion en raison des multiples niveaux hiérarchiques, le morcellement des fonctions, le caractère nébuleux des politiques administratives et le fait que les fonctionnaires sont écrasés sous une structure complexe.

Le rapport recommande la création de trois niveaux hiérarchiques. Le niveau d’administration centrale déterminerait les grands objectifs de la Sûreté du Québec et approuverait les politiques élaborées par ses services spécialisés. Le niveau régional, appelé district, jouirait d’une grande autonomie de gestion opérationnelle et administrative, en plus de disposer de ressources suffisantes pour répondre rapidement et adéquatement aux besoins régionaux. Enfin, à l’échelle locale, le poste, qui deviendrait le premier niveau d’intervention où seraient concentrés les services de première ligne, serait chargé d’assurer la protection du territoire et de répondre aux besoins de la population.

Le rapport recommande également la création de plusieurs services spécialisés pour alléger la structure organisationnelle. Au cours des années 1970, la Sûreté du Québec crée notamment le Service du personnel, le Service des méthodes pour la rédaction des directives, le Service de la bibliothèque et le Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ).

Finalement, concernant la professionnalisation du travail policier, le rapport Ducharme propose la création de postes de conseillers spécialisés dans divers domaines, soit la « détection », qui devient les Enquêtes criminelles, la circulation, les alcools et la moralité ainsi que les mesures d’urgence. Les quatre premiers postes de conseillers sont créés en 1970, alors que celui des mesures d’urgence est mis en place en 1972.

Au cours des années 1970, la Sûreté du Québec s’emploie donc à mettre en œuvre les recommandations du rapport Ducharme. En plus des différents services et conseillers mentionnés précédemment, l’organisation crée deux districts pilotes : ceux du Bas-Saint-Laurent et de l’Estrie. Ces deux districts permettent de tester les recommandations du rapport de la firme Raymond Ducharme et associés. Ce n’est que vers 1973 qu’on observe la mise en place des huit districts couvrant l’entièreté de la desserte provinciale. Deux autres districts seront ajoutés au fil du temps : celui de la Côte-Nord en 1977 et celui de la Montérégie en 1998.

À la fin du 20e siècle et au tournant du 21e siècle, la Sûreté du Québec connaît de nouveaux changements. En 1980, les 111 policiers de la Police des autoroutes, qui patrouillaient sur les autoroutes à péage de la région de Montréal, intègrent la Sûreté du Québec. Cet ajout permet à l’organisation d’uniformiser les pratiques de surveillance et d’intervention sur les autoroutes et d’être présente partout sur l’ensemble du réseau autoroutier québécois.

Les années 1980 apportent également leur lot de changements structurels de haut niveau pour l’organisation. Sous l’autorité du procureur général depuis 1899, la Sûreté du Québec passe sous celle du Solliciteur général en 1986, puis du ministre de la Sécurité publique en 1988.

Au début des années 2000, l’adoption de la « Loi concernant l’organisation des services policiers » par le gouvernement du Québec modifie la desserte policière de la Sûreté du Québec. Les nouvelles mesures présentes dans cette loi, qui obligent les corps de police municipaux à offrir des services policiers d’un niveau requis par la population qu’ils desservent, poussent plusieurs municipalités à se tourner vers la Sûreté du Québec pour assurer une présence policière sur leur territoire. Près de 80 corps de police et plus de 1 500 policiers seront d’ailleurs intégrés à la Sûreté du Québec entre 1997 et 2012.

En 2016, une nouvelle réorganisation des districts est entreprise. L’organisation territoriale de la Sûreté du Québec passe de dix districts et quinze régions à quatre districts et huit régions. Cette nouvelle structure permet l’optimisation des processus et l’élimination de la gestion en silos qui étaient devenus l’apanage de l’ancien régime. Ces changements se veulent une façon d’offrir à la population une organisation plus performante, tournée vers l’avenir et mieux adaptée aux nouvelles réalités de la police d’aujourd’hui.

Tout au long de son histoire, la Sûreté du Québec a su réagir et s’adapter aux époques qu’elle a traversées. L’organisation est passée d’un corps de police pratiquement confiné à la ville de Québec à un corps de police provincial ayant une réelle présence dans l’ensemble des régions de la province. Elle a également su se moderniser et se professionnaliser au travers de tous ces changements structurels et organisationnels.

François Beaudoin, conseiller en patrimoine, 2024

L’identification visuelle des policiers a toujours été un élément important de l’uniforme de ceux-ci. Pour ce faire, tout au long de son histoire, la Sûreté du Québec a utilisé plusieurs types d’ornements sur son uniforme. Au fil des différentes époques, ces ornements sont devenus des marqueurs historiques de l’évolution de l’organisation et de son image ainsi qu’un symbole du professionnalisme des policiers les portant. Afin de bien s’orienter, il est plus pratique de séparer en deux grandes familles ces éléments bien distinctifs : les identifications d’épaule et les insignes, couramment nommés badges, de l’anglais.

Identifications d’épaule

Les identifications métalliques d’épaule portent habituellement l’acronyme de l’organisation qu’elles représentent. C’est ainsi que les lettres PPQ renvoient à la « Police provinciale de Québec » et que les lettres CLQ renvoient à la « Commission des liqueurs du Québec ». Plusieurs variantes de ces identifications métalliques seront produites et utilisées par l’organisation. L’usage généralisé de ce type d’insigne se termine vers 1960 avec les grandes réformes de la Révolution tranquille.

À partir de ce moment, les écussons en demi-lune apparaissent sur les uniformes de l’organisation. Initialement fabriqués en caoutchouc, une matière se dégradant facilement, ils sont rapidement remplacés en 1962 par des modèles en tissu, beaucoup plus résistants. Pour ce grand changement, l’écusson en demi-lune arbore les nouvelles couleurs de l’organisation, soit le vert et le jaune. La forme de demi-lune est en utilisation jusqu’en 1994 où la forme du blason (bouclier) est adoptée. Ce nouvel écusson est beige et inclut l’emblème de 1983, jumelé à la devise de l’organisation : Service, Intégrité, Justice. Il est utilisé jusqu’en 2016, lors de l’arrivée du nouvel uniforme introduisant une nouvelle couleur organisationnelle pour la première fois depuis 50 ans : le noir. De 1962 à 2020, une succession de sept différents écussons d’épaule apparaissent sur l’uniforme de l’organisation.

Insignes

Encore une fois, une multitude de variantes existent selon l’époque ou la fonction du détenteur de l’insigne. De façon générale, ils sont de petite dimension et ils sont fabriqués en métal. On peut souvent y remarquer le matricule ou le grade du policier ainsi que les armoiries du Québec et le nom ou l’emblème de l’organisation. En fonction de l’époque, plusieurs types d’insignes sont utilisés sur les uniformes, tels que les insignes de képi, les insignes de poitrine ou encore les insignes de collet.

Dans tous les cas, les identifications d’épaule et surtout les insignes représentent l’autorité dont le policier est investi et permettent une grande visibilité de celui-ci au sein du public. La visibilité des forces policières est souvent le premier pas vers la sécurité du public et la prévention de la criminalité.

Frédéric Martel, technicien en muséologie, 2020

Au Québec, conduire un véhicule avec des facultés affaiblies est considéré comme un crime. Une personne commet une infraction criminelle si elle conduit avec un taux d'alcool égal ou supérieur à 80 mg d'alcool par 100 ml de sang (0,08).

En 1921, l'infraction « conduite en état d'ivresse » a été intégrée au Code criminel canadien. Au fil des ans, les dispositions législatives ont évolué, s’ajustant aux continuels changements sociétaux. Plus récemment, dans la foulée de la légalisation du cannabis, de nouvelles dispositions législatives du Code criminel ont été votées en 2018 (C-46). Celles-ci confirment notamment le fait que les policiers peuvent exiger un échantillon d'haleine préliminaire pour vérifier s'il y a présence d'alcool dans l'organisme du conducteur.

Dès l’origine, la question de la détection d’une conduite altérée par l’alcool s’est posée. Deux grandes catégories d’appareils seront approuvées par le législateur, soit l’éthylomètre, dont le rôle est de mesurer précisément le taux d’alcool dans le sang, et les « appareils de détection approuvés », dont le rôle est strictement de déceler la présence d’alcool dans le sang sans toutefois préciser le niveau d’alcoolémie.

Dès 1965, une réflexion sur l’usage d’un éthylomètre est engagée par la Sûreté provinciale, laquelle réflexion débouche en 1969 sur l’introduction progressive du premier analyseur d’alcool, le Breathalyzer Borkenstein, modèle 900. Inventé par Robert Frank Borkenstein, un ancien capitaine de police de l’Indiana State Police, et produit par Smith & Wesson, ce modèle et son successeur, le 900A, seront utilisés pendant près de 35 ans par les forces policières. Cet appareil mesure l’alcool à l’aide d’un procédé d’oxydation chimique. La décoloration produite par l’oxydation est par la suite mesurée par un colorimètre qui donnera un taux d’alcoolémie dans le sang. À compter de 2001, ces dispositifs, décrits comme des « appareils dépisteurs d’intoxication alcoolique », seront remplacés par des équipements électroniques.

En 1976, un deuxième instrument, l’Intoximeter Mark IV, est introduit au sein de la Sûreté du Québec. Cet appareil, complètement automatisé, fonctionne sur le principe de la chromatographie, méthode de séparation des composantes qui élimine toute possibilité d’interférence par d’autres produits présents dans l’haleine.

Pour leur part, les appareils de détection actuellement utilisés par la Sûreté du Québec sont les appareils ALERT J3A (Alcohol Level Evaluation Road Tester) et Alco-Sûr. Le premier appareil est approuvé en 1976 et fonctionne grâce à des semi-conducteurs qui réagissent selon le degré d’alcool contenu dans l’haleine. L’appareil Alco-Sûr est pour sa part introduit en 1988. L’appareil fonctionne à l’aide d’une pile combustible qui est une cellule électrochimique constituée de deux électrodes de platine. L’une d’elles est exposée à l’oxygène atmosphérique, tandis que l’autre est dans un compartiment où sera introduit l’échantillon d’haleine. L’alcool contenu dans l’haleine est absorbé par le platine et oxydé électrochimiquement. Cette oxydation produit un voltage qui allume un des voyants et révèle la présence d’alcool dans l’haleine.

Que ce soit à l’aide d’un éthylomètre ou d’un appareil de détection, le policier possède, depuis les années 1960, des appareils scientifiquement éprouvés l’aidant lors de l’application des lois relatives à la conduite d’un véhicule avec des capacités affaiblies. Ces appareils ont eu une grande incidence sur le travail des policiers puisque ceux-ci peuvent dorénavant compter sur la science pour les appuyer devant les tribunaux.

Patrimoine de la Sûreté du Québec, 2020

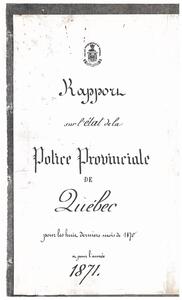

En 1871, la Police provinciale, basée dans la ville de Québec et effectuant les tâches de la police municipale récemment abolie, occupe six postes de police à travers la ville. Le quartier général de cette nouvelle organisation occupe, pour sa part, des locaux sur la rue Sainte-Ursule. Selon le rapport annuel de l’organisation en 1871, les deux tiers des postes de police en fonction sont considérés malsains par le commissaire Doucet. Dans ce rapport annuel, il recommande un assainissement ou un déménagement des postes concernés.

La Police provinciale est suspendue en 1878 par les libéraux, pour faire suite à une promesse électorale. Seuls quelques constables demeurent en service sous l’égide de la nouvelle police municipale de Québec. En 1883, le gouvernement reprend le contrôle de sa police avec un effectif très réduit et un mandat plus modeste. Cette renaissance de l’organisation est marquée par l’installation de son quartier général dans les locaux de la Cour de police à Québec jusqu’en 1904. Il est donc d’abord situé au 57, rue Saint-Louis (1883 à 1887) et par la suite au 12, rue Saint-Louis (1888 à 1903). Avec la sanction de la « Loi concernant la police provinciale » en 1899, le gouvernement officialise le contrôle de l’organisation par le procureur général et son assistant. Ce contrôle était déjà effectif depuis 1897 grâce à la sanction de la « Loi réorganisant les départements », cependant ce n’est qu’en 1904 qu’on établira le quartier général au Palais législatif où se trouve l’assistant procureur général.

En 1922, la « Loi amendant les Statuts refondus, 1909, relativement à la police provinciale » amène la réorganisation de la structure de la Police provinciale. Auparavant, un chef basé à Québec dirigeait l’organisation et contrôlait l’ensemble des effectifs. Cette nouvelle loi a permis la création d’une nouvelle division à Montréal, contrôlée par un chef qui possède les mêmes pouvoirs que celui de Québec. C’est alors le début d’une direction conjointe. Le quartier général de la nouvelle division occupera des locaux successifs dans le Vieux-Montréal : sur la rue Saint-Jacques (1922), sur la rue Saint-Vincent (1924) non loin du nouveau Palais de Justice (édifice Ernest-Cormier), ainsi qu’au rez-de-chaussée de l’ancien Palais de Justice (édifice Lucien-Saulnier), à partir de 1929.

C’est à partir des années 1930 que la Police provinciale commence à s’établir de façon permanente dans certaines régions. Les rixes, les conflits ouvriers et la crainte des rassemblements communistes forceront les autorités à déployer un détachement temporaire en Abitibi dès 1925 qui deviendra par la suite permanent. Le premier poste officiel est donc créé en 1932 en Abitibi et portera le nom de « Patrouille de l’Abitibi ». À partir de 1937, la Police provinciale installe d’autres postes dans différentes régions de la province. En 1940, un poste de pesée de la Police de la route est également ouvert aux abords de chacun des huit ponts qui ceinturent l’île de Montréal. Cette vague de création de postes permet à l’organisation d’occuper tous les comtés de la province pour la première fois de son histoire.

C’est en 1947 que le quartier général de la Division de Québec quitte le sous-sol de l’hôtel du Parlement, où il était situé depuis 1904, pour s’établir au 73, Grande-Allée à Québec. La division déménagera de nouveau dix ans plus tard, en 1957, pour prendre possession de nouveaux locaux aménagés dans l’ancien Hôpital Jeffery Hale, boulevard Saint-Cyrille. Depuis 1979, le quartier général du district de Québec est situé dans l’édifice Léon Lambert, au 1050, rue des Rocailles.

En ce qui a trait aux déménagements, le quartier général de la Division de Montréal n’est pas en reste. Occupant le rez-de-chaussée de l’ancien Palais de Justice (édifice Lucien-Saulnier) de Montréal depuis 1929, la division quitte les locaux pour s'installer au sous-sol du nouveau Palais de justice (édifice Ernest-Cormier) sur la rue Notre-Dame, en 1953. Le local ne répondant plus aux besoins changeants de la division, le personnel du quartier général emménage, en 1961, dans l’ancien édifice du Canadian National Railways, au 360, rue McGill.

Avec la nouvelle « Loi de police » de 1968 et le dépôt d’un rapport de la firme Ducharme sur la mise en place d’une administration moderne à la Sûreté du Québec, l’État-major de l’organisation se centralise à Montréal dans l’édifice du Ministère de la Justice, au 1701, rue Parthenais.

Au cours des années 1970, la Sûreté du Québec s’emploie à la mise en place des différentes recommandations du Rapport Ducharme. Pour ce faire, l’organisation crée trois niveaux hiérarchiques : un niveau d’administration centrale, un niveau régional (district) et un niveau local (poste). Ce dernier devient le principal niveau d’intervention où sont concentrés les services de première ligne. Cette réorganisation hiérarchique, toujours actuelle, se concrétise par la création de plusieurs postes et quartiers généraux régionaux.

Au cours des années 2000, la Sûreté du Québec intègre de nouvelles normes écoresponsables dans la construction des édifices devant abriter ses employés. Ainsi, lors de la construction du nouveau quartier général du district de Montréal-Laval-Laurentides-Lanaudière à Mascouche, la Sûreté du Québec obtient pour la première fois la certification écoresponsable « LEED Or » pour un de ses bâtiments. Depuis 2002, cette certification est basée sur des critères précis : la réduction des changements climatiques, la santé humaine, l’utilisation responsable de l’eau, la biodiversité, l’économie verte, la collectivité et l’utilisation des ressources naturelles.

Tout au long de son histoire, la Sûreté du Québec s’est installée dans des édifices qui reflètent la réalité de chacune des époques, l’expansion de sa desserte ainsi que l’évolution des techniques et des services policiers au Québec.

François Beaudoin, conseiller en patrimoine, 2021

L’idée de déceler un mensonge en détectant la variante de la pression sanguine apparaît dès le 18e siècle dans l’ouvrage romancé de Daniel Defoe (1661?-1731), An effectual scheme for the immediate preventing of street robberies, and suppressing all other disorders of the night, publié en 1731. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, le physiologiste italien Angelo Mosso (1846-1910) expérimente et améliore le pléthysmographe, un appareil scientifique servant à mesurer et enregistrer les changements dans le flux sanguin tout en associant ces variables aux émotions et aux stimuli, comme la peur et les sursauts. Il est donc aisé de comprendre l’origine de l’appellation du « détecteur de mensonges »!

Il faut attendre les travaux de Leonarde Keeler (1903-1949), considéré comme le père du polygraphe par plusieurs, pour réellement atteindre un horizon de rigueur scientifique. En 1939, il fait breveter le prototype du Keeler Polygraph.

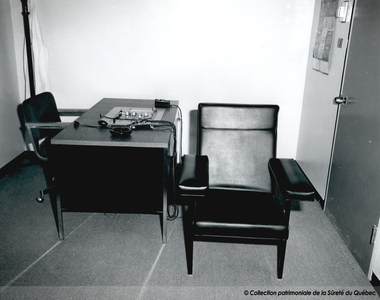

La première unité à utiliser les polygraphes à la Sûreté provinciale est l’Escouade des homicides, de la Division de Montréal. Durant les années 1950, les enquêteurs utilisent le Keeler Polygraph, modèle 302, de la compagnie Associated Research, basée à Chicago, dans l’Illinois. Par la suite vient le B & W Lie Detector Electronic Psychometer, modèle 7AC, de la compagnie B & W Associates, basée à Michigan City, dans l’Indiana. Ce dernier modèle, plus performant, est utilisé durant les années 1960.

Dans le but avoué de combattre la criminalité avec des moyens plus sophistiqués, la Section de polygraphie, qui est rattachée au Bureau du conseiller en enquêtes criminelles, est officiellement inaugurée en juillet 1976. Le tout premier polygraphiste officiel de la Sûreté du Québec est l’agent John Galianos. Comme il n’existe pas encore d’école de formation au Canada, les connaissances sont acquises à l’Institut de polygraphie Keeler de Chicago. Entre 1976 et 1995, les spécialistes utilisent le Factfinder, un produit de haute qualité de la Lafayette Instrument Company, basée en Indiana.

Une épreuve polygraphique se divise habituellement en trois phases distinctes. Au départ, il y a l’entrevue préliminaire avec le sujet, où il est question de ses antécédents physiques et psychologiques, ainsi que de sa condition intellectuelle, du fonctionnement de l’appareil et, finalement, de la signature du formulaire d’acceptation volontaire. Initialement, cette période est prévue pour réduire l’anxiété du sujet et démontrer qu’il est apte à passer le test.

Vient ensuite l’étape du test polygraphique, se déroulant seul à seul entre le sujet et le polygraphiste. Une série de questions est posée au sujet, incluant des questions générales (nom, âge, adresse, métier), ainsi que des questions relatives à l’enquête. Le rôle du spécialiste est d’analyser les résultats et de tirer une des trois conclusions suivantes : il est en présence de réactions d’apparence mensongère, il est en présence de réactions normales avec apparence de vérité ou le test est non concluant. Dans ce dernier cas, il ne peut pas se forger une opinion scientifique vis-à-vis des réactions physiques ou psychologiques du sujet.

Après les analyses des enregistrements polygraphiques, l’entrevue finale se déroule avec le sujet et un retour sur les résultats du test peut être effectué. L’enquêteur prend note des résultats et peut faire des liens pertinents entre son enquête, le sujet et les résultats. Normalement, le test se fait vers la fin d’une enquête, afin de s’assurer que certains éléments de preuve servent à étoffer la série de questions.

De façon générale, un polygraphe est fabriqué à partir de trois composantes principales, soit le pneumographe, le galvanomètre et le sphygmographe. Le pneumographe est composé de deux tubes ondulés apposés sur la poitrine et enregistre les variations respiratoires. Pour sa part, le galvanomètre enregistre la sudation par l’utilisation de deux électrodes appliquées sur les doigts. Finalement, le sphygmographe note le rythme des pulsations cardiaques et le flux et le reflux sanguins, en plus d’enregistrer la tension artérielle. Cet appareil est donc la combinaison de trois instruments scientifiques recueillant et enregistrant des données sur des chartes graphiques.

Un virage numérique s’effectue en 1993, lorsque les enregistrements recueillis sur de nouvelles machines sont portés à l’écran, rendant l’opération plus fiable encore. Le premier modèle électronique utilisé par les spécialistes, entre 1995 et 2005, est le polygraphe de la Stoelting Co., modèle CPS I. Son successeur, le CPS II, est utilisé depuis 2005 à la Sûreté du Québec.

Depuis leurs débuts dans l’organisation, les polygraphes ont été d’une grande utilité. Le domaine de la polygraphie n’a cessé de se perfectionner afin de donner des résultats de plus en plus fiables. L’analyse de ces résultats a permis aux polygraphistes d’offrir de meilleures conclusions aux enquêteurs.

Frédéric Martel, technicien en muséologie, 2020

Le contrôle de la vitesse sur les routes du Québec n’est pas l’apanage du 20e et du 21e siècle. Dès la première moitié du 19e siècle, avant même la création de la Police provinciale en 1870, des lois sont votées pour réduire l’allure des cavaliers et des attelages à certains endroits névralgiques, comme les grandes villes et leurs alentours ou les routes entourant les lieux de culte. Sans aucun moyen précis d’évaluer la vitesse des passants, les officiers de la paix doivent s’en remettre à leur observation et leur jugement, ce qui rend leur évaluation subjective et inégale. Une infraction pour le dépassement de la vitesse maximale prescrite par la loi, le trot ordinaire, est à l’époque punissable par une amende, ou lorsque le paiement est impossible, par un emprisonnement du contrevenant.

À partir du début du 20e siècle, l’augmentation de la circulation automobile est fulgurante au Québec. Pour améliorer la sécurité routière, le gouvernement provincial légifère et impose des règlements et des limites de vitesse. Une « police de la route » est également créée en 1914. Sous la dépendance du département de la Voirie du Québec, elle a pour tâche de patrouiller le réseau routier de la province et de mettre en application les règlements et les limites de vitesse en vigueur sur les routes. L’évaluation subjective de la vitesse des usagers est cependant toujours en application. Sans outils spécialisés pour détecter la vitesse d’un objet en mouvement, les policiers doivent s’appuyer sur des méthodes réfutables et peu précises. La grosseur du nuage de poussière soulevé par une automobile sur un chemin de terre, le chronométrage du déplacement d’un automobiliste entre deux points fixes ou la vérification du temps parcouru entre deux barrières de contrôle routier comme aux entrées du parc des Laurentides ne sont que quelques exemples des moyens qui pouvaient être utilisés à l’époque.

En 1938, la Police de la route est intégrée à la Sûreté provinciale, mais les techniques de détection de la vitesse ne changent pas. Il faudra attendre les années 1960 pour voir apparaître un appareil scientifique et fiable au sein de l’organisation, et qui viendra révolutionner le domaine : le radar (radio detection and ranging).

Inventé à l’aube de la Deuxième Guerre mondiale, le radar est un appareil qui émet de façon régulière des ondes radioélectriques et qui collecte celles réfléchies par les objets rencontrés sur leur chemin. Fort utile pour repérer les avions et les navires ennemis durant le conflit, cette technologie militaire s’implante par la suite dans différents secteurs d’activité civils.

Arrive alors John Baker, un ingénieur qui a travaillé sur le radar durant le conflit. Il fait breveter un appareil de contrôle du trafic. Ce cinémomètre, jumelant la technologie du radar et l’effet Doppler, permet maintenant de déterminer la vitesse d’un objet en mouvement. Cette nouvelle technologie prometteuse s’implante tranquillement dans les différents corps de police nord-américains et aboutit finalement à la Sûreté provinciale en 1962. Pour la première fois, les patrouilleurs de l’organisation ont accès à un outil précis et fiable pour contrôler la vitesse des usagers de la route, améliorant ainsi la sécurité routière dans la province.

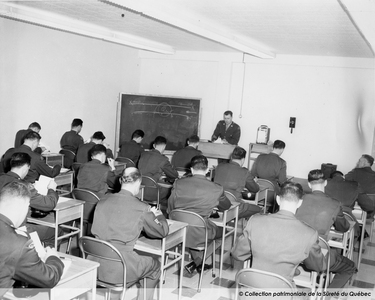

Les premières opérations radar de la Sûreté provinciale ont lieu à l’été 1962. Les patrouilleurs sont alors équipés d’un radar analogique et d’un appareil à charte graphique enregistrant les résultats captés par le radar. Le système, plutôt lourd, s’avère compliqué à installer et à manipuler. En plus du système de radar et de l’appareil à charte graphique, l’opérateur doit transporter une bouteille d’encre et un support en bois pour installer l’appareil ainsi qu’un niveau pour tout mettre en place. Par la suite, l’opérateur doit tester le radar à l’aide de diapasons de différentes longueurs d’onde. En 1963, devant la complexité de tout ce processus, l’École de police du Québec décide d’instaurer une formation d’opérateur de radar pour les policiers de la Sûreté provinciale. L’arrivée de cette nouvelle technologie au sein de la Sûreté provinciale procure une efficacité et une précision accrues lors d’opérations de surveillance de la vitesse. Elle offre également une preuve scientifique de l’infraction. Le radar fait partie des différentes innovations du milieu du 20e siècle qui ont mené à la professionnalisation du métier de policier.

Après quelques années d’utilisation, l’organisation décide de retirer les appareils à charte graphique pour simplifier le travail des policiers. En effet, l’utilisation de cet appareil lors d’une opération radar requiert beaucoup de temps de travail administratif de la part du policier, ce qui réduit, par le fait même, le temps qu’il consacre à la surveillance de la circulation.

Devant l’évolution technologique des cinémomètres, la Sûreté du Québec décide d’utiliser une approche prudente pour éviter les retours en arrière. La première grande innovation des cinémomètres radar adoptée par l’organisation est l’affichage numérique. Apparu au cours des années 1970, l’affichage numérique simplifie la lecture de la vitesse par l’opérateur du radar, ce qui facilite le travail du policier et apporte une plus grande précision que la version analogique. C’est également durant les années 1970 que l’organisation se dote d’un premier cinémomètre radar portatif, soit de type pistolet : le Muni Quip T-3 de la compagnie Tribar Industries Inc.

Au tournant des années 1980, la Sûreté du Québec met à l’essai différents modèles d’un nouveau type de radar : le radar dynamique. Cette nouvelle technologie permet de capter la vitesse des véhicules non seulement lorsque l’autopatrouille est en position stationnaire, mais également lorsqu’elle est en mouvement. Une révolution pour l’époque puisqu’auparavant, le patrouilleur devait immobiliser son véhicule en bordure de la route pour effectuer une opération radar.

Au début des années 1990, une nouvelle technologie fait son apparition sur le marché et au sein de l’organisation : le cinémomètre laser. En utilisant un lidar (light detection and ranging) qui projette des ondes lumineuses, ces appareils peuvent cibler directement une voiture, ce qui permet une identification précise et exacte du véhicule en infraction. De plus, puisque la technique utilisée n’est pas la même que pour le radar, le cinémomètre laser aide à déjouer les détecteurs de radar conventionnels, ce qui constitue un très grand avantage pour le patrouilleur à l’époque et encore aujourd’hui.

Les deux types de technologies coexistent toujours dans l’arsenal de la Sûreté du Québec. Leur utilisation est dictée par leurs forces et leurs faiblesses respectives. Certains modèles de cinémomètre sont plus utilisés en milieu rural, alors que d’autres le sont en milieu urbain ou encore, dans le cadre d’activités récréotouristiques.

En 2009, un nouvel outil de surveillance de la vitesse fait son apparition sur les routes du Québec : le cinémomètre photographique. Fruit de la collaboration de plusieurs organismes gouvernementaux et policiers du Québec, ce projet pilote devient permanent à partir de 2012. Le but de ces appareils est d’améliorer la sécurité sur les routes en ciblant des endroits reconnus accidentogènes et où il est difficile, voire dangereux pour les policiers d’effectuer de la surveillance.

L’implication de la Sûreté du Québec dans le projet est multiple. Celle-ci « […] gère le Centre de traitement de la preuve où s’effectuent notamment la gestion des appareils fixes et la vérification de leur bon fonctionnement, ainsi que la confection des rapports d’infraction généraux (RIG); ces rapports sont produits à partir des dossiers générés par tous les ACA [appareils de contrôle automatisés] installés. De plus, elle gère et coordonne les opérations policières liées à l’utilisation des ACA mobiles vitesse sur le réseau routier pour lequel elle assure la surveillance. Également, elle soutient et conseille les corps policiers municipaux dans leurs activités associées au projet pilote de coopération municipale. La SQ [Sûreté du Québec] assure aussi la formation de tout le personnel appelé à utiliser les différents équipements liés au contrôle automatisé. » (Direction générale de la sécurité et du camionnage, 2018, p. 93)

Pour la Sûreté du Québec, l’utilisation du cinémomètre n’a pas seulement une vocation répressive, mais elle peut également être un outil de sensibilisation. Un des exemples les plus récents est le recours, pour la première fois au printemps 2022, d’un radar vivant lors d’une opération de sensibilisation à l’importance de respecter la limite de vitesse dans les zones scolaires. Cet outil choc développé par la Société de l’assurance automobile du Québec et le Service de police de la Ville de Laval s’inscrit dans la philosophie de prévention, de sensibilisation et d’éducation prônée par la Sûreté du Québec.

Le concept est simple. Sous la supervision d’un policier, un enfant porte un sac à dos contenant un cinémomètre radar et arborant un panneau qui affiche la vitesse des automobilistes. À la vue de l’enfant, les conducteurs ont tendance à prendre conscience de leur vitesse et à ralentir instantanément.

Depuis longtemps, la surveillance de la vitesse sur les routes se veut un moyen d’améliorer la sécurité routière. Plusieurs techniques ont été utilisées au fil du temps, mais l’arrivée du cinémomètre bouleverse les façons de faire à la Sûreté du Québec. Que ce soit par la répression ou la prévention, le cinémomètre permet aux conducteurs de prendre conscience de leur vitesse et de diminuer les risques d’accidents sur la route.

François Beaudoin, conseiller en patrimoine, 2023

Explorer les thématiques

Cette section examine certaines des opérations majeures ayant marqué l’histoire de la Sûreté du Québec et l’histoire québécoise.

Les opérations de sécurité planifiées par la Sûreté du Québec y sont présentées sous différentes facettes. On peut donc y retrouver des événements tels que la visite de dignitaires, la tenue de sommets et la présentation de grandes manifestations sociales ou sportives. Le rôle et l’implication de la Sûreté du Québec dans ces événements de grande envergure sont au centre de ces textes.

Cette section regroupe l’histoire de crimes ayant marqué l’imaginaire québécois. Pour que ces événements soient pris en compte, ils doivent avoir été fortement médiatisés, avoir eu un impact sur la société québécoise et avoir fait l’objet d’une enquête de la Sûreté du Québec.

Chaque texte présente l’implication de la Sûreté du Québec au travers d’une contextualisation historique, au cœur de l’enquête et des démarches judiciaires.

Cette section illustre la carrière de différents personnages clés qui ont marqué l’histoire de la Sûreté du Québec. Le cadre d’emploi du personnage n’est pas un facteur déterminant de son importance; ce sont plutôt les réussites, les réformes ainsi que les événements majeurs auxquels celui-ci a participé qui importent.

Cette section se penche sur les événements majeurs ayant marqué l’histoire de la Sûreté du Québec et l’histoire québécoise.

Dans ces textes, la Sûreté du Québec est en mode réaction face à des événements soudains, tels que des catastrophes naturelles, des crises ou des décès de masse. L’implication de la Sûreté du Québec dans ces moments d’urgence est cruciale pour sauver des vies et aider les citoyens en danger.

Cette section plonge dans l’histoire, dans l’évolution et dans le quotidien des différentes unités ayant jalonné l’histoire de la Sûreté du Québec, bien souvent à partir de leurs débuts.

Nous y présentons les changements qu’a vécus chacune de ces unités, ainsi que la création de celles-ci et l’impact qu’elles ont eu sur l’organisation et le travail policier au Québec.

Parcourir les événements

Affaire Wilbert Coffin

5 juillet 1953

En juin 1953, Eugène Lindsay, son fils Richard Lindsay et l’ami de ce dernier, Frederick Claar, se rendent en Gaspésie pour y chasser l’ours. Comme elles n’ont pas de nouvelles de leurs proches, l’inquiétude s’empare des familles de ces trois Américains.

Le 5 juillet 1953, la Sûreté provinciale, en la personne du sergent Henri Doyon, est avisée de la disparition des trois hommes. Une battue est organisée pour les retrouver. Cette dernière prend place le 10 juillet; Wilbert Coffin et le père de Frederick Claar, Clarence Claar, y participent.

Les trois cadavres sont rapidement retrouvés. En état de décomposition avancée, ils ont manifestement servi de pâture aux animaux. Néanmoins, ils sont identifiés avec succès, et la présence de plomb est détectée sur leurs vêtements. Cet élément permet d’établir qu’ils ont reçu des projectiles d’arme à feu et que c’est probablement la cause de leur mort. Alphonse Matte, capitaine à la tête de la Police judiciaire dans le District de Québec, est nommé responsable de l’enquête. Les autres policiers impliqués sont Henri Doyon, Jean-Claude VanHoutte et Raoul Sirois.

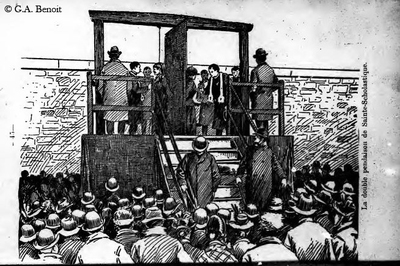

Ce n’est qu’un an après ces événements, en juillet 1954, que s’ouvre à Persé le procès de Wilbert Coffin, accusé du meurtre des trois chasseurs. Le 2 août 1954, malgré des preuves circonstancielles et une stratégie de la défense discutable, Wilbert Coffin est déclaré coupable de meurtre par le jury. Il est condamné à la pendaison.

Selon l’Encyclopédie canadienne, « l'affaire soulève la controverse à peine après avoir commencé : on prétend que Coffin n'a pas subi un procès équitable et que le gouvernement du Québec a exercé des pressions sur la police et sur les procureurs de la Couronne pour obtenir une condamnation immédiate afin d'éviter la perte des revenus provenant des touristes américains. Répondant en grande partie aux préoccupations du public, le gouvernement fédéral ordonne un renvoi spécial à la Cour suprême du Canada, qui confirme la condamnation de Coffin ».

Wilbert Coffin est donc pendu le 10 février 1956. Cependant, la mort de ce dernier ne calme pas l’opinion publique. Plusieurs auteurs plaident l’injustice dans l’affaire Wilbert Coffin. Le gouvernement du Québec déclenche alors la Commission royale d'enquête sur l'affaire Coffin présidée par le juge Roger Brossard.

L’enquête de la Commission Brossard concerne directement le procès de Wilbert Coffin, mais aussi tout le scepticisme et le caractère incertain entourant les procédures judiciaires colportées par la presse. La conclusion de la Commission Brossard est sans équivoque : « [L]e procès Coffin n’a pas été une injustice. "L'affaire Coffin" [l’incertitude entourant les procédures judiciaires] en a été une. » Bien que le but de la Commission est de mettre fin au débat concernant le procès de Wilbert Coffin, il est toujours actif de nos jours.

L’affaire Wilbert Coffin a été une pierre angulaire dans les débats entourant l’abolition de la peine de mort au Canada.

Patrimoine de la Sûreté du Québec, 2021

Pierre-Antoine Doucet devient commissaire de la Police provinciale

1er avril 1870

Le juge Pierre-Antoine Doucet est commissaire de la Police provinciale de 1870 à 1877.

Âgé de 55 ans au moment de sa nomination, monsieur Doucet demeure en poste durant sept ans. Il est greffier de la paix à Québec et membre du Bureau de police de la Ville de Québec avant de cumuler les fonctions de commissaire et de juge des sessions de la paix. Les surintendants Ludger-Napoléon Voyer et Henry Heigham sont ses adjoints. Il meurt en 1878.

Patrimoine de la Sûreté du Québec, 2020

Léon Lambert devient chef de la Division de Québec

18 mai 1932

La mort du chef Augustin McCarthy en 1932, à l’âge de 75 ans, permet au gouvernement de donner à la Division de Québec une direction aussi solide que celle de Montréal. Léon Lambert, un militaire, devient en mai 1932 chef de la Police provinciale de la Division de Québec. Ancien lieutenant-colonel de milice et comptable, il est un partisan de la discipline et de l’apparat.

« Désintéressement, loyauté, détermination » est sa devise. Comptable de formation, il a servi dans l’administration militaire avant d’être nommé superviseur financier pour le département fédéral de l’impôt sur le revenu à Québec. En quelques années, il fait de la Police provinciale une gendarmerie disciplinée et efficace, qui sera à l’œuvre dans la plupart des conflits de travail de l’époque.

À son arrivée en poste, Léon Lambert dit constater les effets de la négligence des années précédentes : « aucun contrôle, aucune discipline, un corps absolument inefficace, un corps sans âme et sans tête ». Il suggère une première solution, soit l’application de la discipline et un entraînement régulier de type militaire. « On vous l’a dit. Je suis un partisan de la discipline rigide et je vous prie de croire que je la maintiendrai, mais vous serez traités avec justice », déclare-t-il à ses hommes. Une seconde solution consiste dans un suivi strict des policiers et des recrues. Leur productivité ainsi que divers aspects de leur personne, allant de l’intelligence à la tenue, sont évalués. De l’aveu de Léon Lambert, ces remèdes ne sont toutefois pas sans créer des tensions, et même des intrigues et complications.

L’arrivée des années 1960 et de la Révolution tranquille amène de profonds changements à la Sûreté provinciale, notamment la nomination d’un nouveau directeur général, Josaphat Brunet, un ancien officier supérieur de la Gendarmerie royale du Canada. Il a pour mandat d’effectuer un ménage dans les rangs de la Sûreté provinciale de même qu’une réforme des façons de faire de l’organisation.

Le 1er mars 1961, Léon Lambert, une quasi-légende pour plusieurs, est transféré au ministère du Procureur général (Justice) à titre de conseiller technique. Il a passé presque 30 ans comme chef de la division de Québec. Son legs à la Sûreté provinciale demeure la mise en place d’une première structure véritablement disciplinée et paramilitaire ainsi que les prémices de la professionnalisation des effectifs policiers.

Patrimoine de la Sûreté du Québec, 2020

Affaire Cordélia Viau

21 novembre 1897

C’est en novembre 1897 qu’une frénésie médiatique s’empare du district de Terrebonne à la suite du meurtre d’Isidore Poirier à Saint-Canut. Les journaux s’accaparent de cette nouvelle et en publient tous les détails. L’ampleur de l’affaire Cordélia Viau est surtout visible lors du procès de cette dernière. En effet, on mentionne que 1500 personnes se sont présentées à son procès, dont un train complet en provenance de Montréal.

Mariés à Saint-Canut, le 4 novembre 1889, Isidore Poirier et Cordélia Viau ne font pas bon ménage. S’étant exilé aux États-Unis pour se trouver du travail, Poirier revient au Québec car, dit-on, son épouse entretient une relation avec Samuel Parslow. Malgré le retour de son mari, Cordélia Viau et son amant continuent de se fréquenter.

Poirier, menuisier de son état, travaille à la construction de la nouvelle église de Saint-Jérôme et revient chez lui tous les samedis pour y passer le dimanche. Le dimanche 21 novembre 1897, Viau passe la nuit chez son père pour veiller sa mère malade. À son retour le lundi matin, elle se bute à une porte verrouillée et à une maison qui semble vide. Pensant que son mari a quitté la maison pour Saint-Jérôme, elle se rend à l’église pour jouer de l’orgue à un mariage. Après la noce, elle demande l’aide de monsieur Bouvrette, son voisin, pour pénétrer dans sa maison. Une fois à l’intérieur, prétextant avoir peur, elle demande à monsieur Bouvrette d’aller jeter un coup d’œil dans la chambre dont la porte est close. C’est à ce moment que monsieur Bouvrette découvre le cadavre égorgé d’Isidore Poirier sur le lit.

Viau et Parslow insistent beaucoup sur la thèse du suicide. Cependant, des marques de lutte dans la chambre et des traces de sang dans d’autres pièces de la maison laissent supposer qu’il s’agit bel et bien d’un meurtre.

Ce sont le coroner Mignault et le détective Peter McCaskill qui s’occupent de l’enquête. Le 25 novembre 1897, McCaskill appréhende Cordélia Viau et Samuel Parslow pour le meurtre d’Isidore Poirier. Le détective tente d’obtenir des aveux durant le trajet pour la prison du district de Terrebonne à Sainte-Scholastique. Ce n’est qu’une fois rendu que Viau fait des aveux en accusant Parslow d’avoir commis le crime. Lorsque Parslow est informé de la déclaration de sa complice, il avoue son crime, mais en impliquant aussi cette dernière.

Le premier procès de Cordélia Viau s’ouvre le 17 janvier 1898. Les preuves circonstancielles s’accumulent lors de celui-ci. On y apprend, notamment, qu’antérieurement au meurtre d’Isidore Poirier, Viau prend une assurance sur la vie de son mari d’une somme de 2 000 dollars dont elle est la bénéficiaire. Elle a même pris la peine d’écrire à l’assureur pour demander « si la Compagnie paierait l'assurance dans le cas où son mari serait tué, par accident ou par suite d'un crime, s'il était empoisonné, s'il mourait d’une mort violente quelconque » (affaire Cordélia Viau (meurtre de Saint-Canut), p. 24).

Le 2 février 1898, le jury déclare Cordélia Viau coupable de meurtre. Cependant, les procureurs de la défense décident de porter la cause en appel. Un second procès est intenté entre le 5 et le 15 décembre 1898 avec la même conclusion que le premier. Dans le cas du procès de Samuel Parslow, il se déroule du 19 au 26 décembre 1898 et se termine avec le même verdict et une sentence similaire à celui de sa complice.

C’est le 10 mars 1899 que Cordélia Viau et Samuel Parslow sont pendus dos à dos à la prison de Sainte-Scholastique sous la supervision du bourreau Radcliffe.

Patrimoine de la Sûreté du Québec, 2020

Guy Coulombe devient directeur général de la Sûreté du Québec

13 mai 1998

Guy Coulombe est directeur général de la Sûreté du Québec de mai 1998 à novembre 1998.

Sociologue de formation et gestionnaire, monsieur Coulombe, fonctionnaire de carrière et dirigeant d’entreprises québécoises publiques et privées, est à la tête de la Sûreté du Québec pendant deux ans. Il est successivement secrétaire général du gouvernement du Québec (1975), président-directeur général de la Société générale de financement (1978) puis d’Hydro-Québec (1982) et président de la papetière Consolidated Bathurst (1988). Le 20 novembre 1996, âgé de 60 ans, il prend la direction de la Sûreté du Québec de façon intérimaire, puis est confirmé dans son poste de directeur général le 13 mai 1998, fonction qu’il occupe jusqu’en novembre. Par la suite, il devient directeur général de la Ville de Montréal (1999), et il présidera ensuite une commission gouvernementale sur les forêts publiques du Québec (2003).

Patrimoine de la Sûreté du Québec, 2021

Mario Bouchard devient directeur général par intérim de la Sûreté du Québec

6 mars 2019

Mario Bouchard est directeur général par intérim de la Sûreté du Québec de mars 2019 à décembre 2019.

Issu d’une famille policière, monsieur Mario Bouchard commence sa carrière dans les forces de l’ordre le 12 décembre 1988 comme patrouilleur à la Sûreté du Québec. En 1992, il accepte un poste de technicien en scène de crime sur la Côte-Nord, fonction qu’il assume jusqu’en 1996. Il est ensuite promu caporal et accepte le rôle de responsable d’équipe à l’Escouade sur le crime organisé du district de la Côte-Nord. Son grade de caporal lui permet d’occuper plusieurs fonctions au fil des années : adjoint au responsable du poste de la MRC Lac-Saint-Jean-Est (1999), adjoint au responsable de l’Escouade sur le crime organisé du district Saguenay-Lac-Saint-Jean (2000 et 2001) ainsi que responsable du Bureau de l’administration du district Saguenay-Lac-Saint-Jean (2001).

Il est promu capitaine en 2002 lors de son affectation comme responsable du Bureau des enquêtes criminelles du district Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il assume cette fonction jusqu’en 2005; moment où il devient directeur du poste de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. En 2008, il retourne dans le domaine des enquêtes en acceptant de nouveau la fonction de responsable du Bureau régional des enquêtes du district Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Après neuf années comme capitaine, il obtient son grade d’inspecteur et occupe les fonctions de responsable du Bureau de la surveillance du territoire du district Capitale nationale – Chaudière-Appalaches et par la suite celles de commandant du district Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nommé inspecteur-chef en 2015, il devient le directeur de ce même district jusqu’à la restructuration administrative de 2016. À ce moment, il prend le directorat du district Nord qui inclut les anciens districts Saguenay-Lac-Saint-Jean, Abitibi-Témiscamingue – Nord-du-Québec et Côte-Nord.

En 2017, il accède à un poste de haute direction à l’État-major en devenant directeur général adjoint de la Grande fonction de la surveillance du territoire. Finalement, c’est le 6 mars 2019 qu’il prend la direction de la Sûreté du Québec de façon intérimaire jusqu’à sa retraite le 16 décembre 2019.

Diplômé en administration de l’Université du Québec à Chicoutimi, monsieur Mario Bouchard détient également une maîtrise en gestion de projet de cette même université.

François Beaudoin, conseiller en patrimoine, 2021

Affaire de l’Ordre du Temple solaire

4 octobre 1994

C’est dans les années 1990 que le Québec prend conscience de l’existence de la secte de l’Ordre du Temple solaire. Cette secte, fondée en 1984 par la fusion des sectes de Joseph Di Mambro et de Luc Jouret, s’installe au Québec. D’abord sous le nom de Société agricole 81, elle acquiert une petite terre à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Elle s’immisce aussi au cœur d’Hydro-Québec, où des conférences sont données aux employés. Mais elle fait surtout les manchettes des journaux avec trois tragédies lors desquelles 74 de ses adeptes perdent la vie.

Première tragédie

La première tragédie de l’Ordre du Temple solaire survient en octobre 1994. Le drame débute lorsqu’un incendie éclate dans un chalet de Morin-Heights au Québec. En fouillant les décombres, les autorités découvrent cinq cadavres et constatent qu’il s’agit d’un incendie criminel. Les cinq victimes sont deux membres de la secte et la famille Dutoit. Cette dernière est assassinée car le père veut quitter l’Ordre du Temple solaire et son fils, Emmanuel (nom, au masculin, identique à celui de « l’enfant cosmique », la fille de Di Mambro se nommant Emmanuelle) est perçu comme l’antéchrist.

Le lendemain, le 5 octobre, c’est la Suisse qui subit un drame. Quarante-huit cadavres sont découverts dans deux foyers d’incendie, soit 25 à Granges-sur-Salvan et 23 autres à Cheiry. Les circonstances entourant ce drame sont très similaires à celles de Morin-Heights au Québec. Parmi les victimes en Suisse, on retrouve Luc Jouret ainsi que Joseph Di Mambro, Dominique Bellaton et leur fille Emmanuelle, « l’enfant cosmique ». Neuf personnes du Québec y trouvent la mort, dont Robert Ostiguy (maire de Richelieu), Joce-Lyne Grand’Maison (journaliste du Journal de Québec), Robert Falardeau (chef de l’Ordre du Temple solaire au Québec) et Jean-Pierre Vinet.

Le 19 novembre 1994, le Québec apprend par le biais des journaux que les membres de l’Ordre du Temple solaire présents à Sainte-Anne-de-la-Pérade ont définitivement quitté la ferme et la ville.

Deuxième tragédie

Plus d’un an après les événements de 1994, une deuxième tragédie secoue la secte de l’Ordre du Temple solaire. Le 23 décembre 1995, 16 cadavres, 13 adultes et trois enfants, sont découverts à Saint-Pierre-de-Chérennes en France. Les corps sont disposés en forme d’étoile, pour aller rejoindre l’étoile Sirius, et la scène de crime présente les mêmes circonstances que lors des événements de 1994.

Troisième tragédie

Le samedi 22 mars 1997, Saint-Casimir de Portneuf au Québec est le théâtre de la troisième et dernière tragédie reliée à l’Ordre du Temple solaire. Cinq cadavres sont découverts dans la maison, mais trois adolescents survivent à l’événement. Initialement, la tragédie est prévue pour l’équinoxe de printemps, soit le 20 mars 1997. Les adeptes ont installé un dispositif pour incendier la maison, mais celui-ci n’a pas fonctionné. Le lendemain, au réveil de la maisonnée, les adolescents remarquent le dispositif et la stupeur des adultes. Ne voulant pas mourir, ils négocient leur droit à la vie avec leurs parents. À la deuxième tentative, soit celle du samedi 22 mars, ils se rendent d’eux-mêmes à l’atelier, où ils prennent des somnifères pour ne pas assister à la mort des adultes.

Quelques jours après, le journal Le Devoir reçoit une lettre écrite par des membres de l’Ordre du Temple solaire quant aux événements de Saint-Casimir de Portneuf.

Plus de 25 ans après la première tragédie, et malgré plusieurs écrits concernant l’Ordre du Temple solaire, le mystère entourant cette affaire est toujours présent.

Patrimoine de la Sûreté du Québec, 2020

Robert Lavigne devient directeur général de la Sûreté du Québec

1er novembre 1988

Robert Lavigne est directeur général de la Sûreté du Québec de 1988 à 1995.

Âgé de 46 ans lors de sa nomination en 1988, monsieur Lavigne occupe la fonction de directeur général pendant sept ans. Il entreprend sa carrière de policier à la Sûreté du Québec en 1962. C’est l’Abitibi-Témiscamingue qui l’accueille pendant une quinzaine d’années. À partir de 1977, il est successivement conseiller en police autochtone, commandant adjoint au district de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nouveau-Québec, commandant au district de l’Outaouais, responsable du Service de l’emploi et du placement à Montréal et responsable du Service des mesures d’urgence. En 1986, il est promu directeur général adjoint à la Surveillance du territoire puis, en 1987, adjoint exécutif du directeur général.

Patrimoine de la Sûreté du Québec, 2020

Le Patrimoine de la Sûreté du Québec en ligne, c'est ...

353

objets

934

photographies

56

archives