C'est arrivé le... 27 février 2020

La COVID-19 frappe le Québec

En savoir plusC'est arrivé le... 27 février 1998

Intégration de la Police intermunicipale de Waterloo-Warden à la Sûreté du Québec

En savoir plusDécouvrir les sujets

Avant l'acquisition par la Sûreté provinciale d'une véritable flotte de véhicules identifiés, la patrouille des routes du Québec s'effectue essentiellement en motocyclette. Néanmoins, entre les années 1930 et 1945, quelques voitures de modèles différents non identifiés sont de plus en plus utilisées.

En mars 1945, la Sûreté provinciale se dote d'une flotte de véhicules de patrouille identifiés. Le modèle acquis à l'époque est une Plymouth Special De Luxe. Ces voitures sont dotées d'un phare fixe sur le toit et d’un premier système radio d’envergure régionale.

Ces voitures se retrouvent en périphérie des grands centres tels que Montréal et Québec, puis ensuite Trois-Rivières et Sherbrooke. Pour sa part, la motocyclette continue d'être largement utilisée dans les régions.

Ce n’est véritablement qu’à partir du milieu des années 1950 que l’automobile détrône la motocyclette en tant que principal outil de travail des policiers de la route. C’est aussi dans ces mêmes années que les premières lumières clignotantes rouges sont installées en remplacement du phare fixe sur le toit du véhicule, une innovation améliorant la visibilité de la voiture de patrouille en situation d’urgence.

Bien que le nom officiel de l’organisation soit la Sûreté provinciale du Québec depuis 1938, les voitures de l'époque portent l'emblème bilingue de la Sûreté provinciale, indiquant « Provincial Police » sur la portière de gauche et « Police provinciale » sur la portière de droite.

La Révolution tranquille, au début des années 1960, apporte son lot de changements, y compris à la Sûreté provinciale. S'amorce alors une vague de réformes dans la formation des policiers, l'embauche et les façons de faire au sein de l’organisation.

Durant cette décennie, la présence policière s'accroît et les effectifs également, ce qui impose une augmentation importante du parc de véhicules : celui-ci passe de 582 véhicules en 1962 à 928 en 1968.

Un des changements majeurs des années 1960 pour l’organisation est l'adoption de nouvelles couleurs. Les uniformes et les véhicules passent au vert, couleur qui devient emblématique pour la Sûreté du Québec.

Les nouvelles autopatrouilles sont vertes avec des portières jaunes, et sont dotées des premiers gyrophares rotatifs ainsi que du phare « police stop » sur le coin de l’aile avant droite. Comme les phares intermittents n’existent pas, cette lumière clignotante permet au policier de se placer à égalité du véhicule qu’il veut intercepter et d’indiquer au conducteur qu’il doit s’immobiliser.

C’est aussi dans les années 1960 qu’un numéro d’identification est octroyé à chacun des véhicules identifiés de la flotte. Les premiers numéros d’identification se retrouvent uniquement à l’intérieur de l’automobile, sur le tableau de bord. Composé de caractères alphanumériques, le numéro se lit comme suit, par exemple pour M143MR : Montréal; voiture 143; marquée; pourvue d’une radio de communication.

Au début des années 1970, les véhicules à deux portes sont abandonnés au profit de modèles à quatre portes, beaucoup plus pratiques. Les véhicules commencent également à être identifiés par une numérotation sur les côtés et sur le toit.

Un premier système de lumières plus élaboré sur le toit des véhicules fait son apparition. Ce système est composé d’un gyrophare au centre et de deux feux clignotants aux extrémités. Il est familièrement appelé « Mickey Mouse » dans le jargon policier.

Ce n’est que vers la fin des années 1970 qu’apparaissent les premières lumières bleues sur les gyrophares. Avec le temps, les gyrophares bleus deviennent exclusifs aux véhicules de police, alors que les gyrophares rouges sont utilisés par tous les types de véhicules d’urgence.

En 1980, la Sûreté du Québec intègre la Police des autoroutes dans ses rangs. Ce corps policier travaille alors exclusivement sur les autoroutes à péage du Québec. Lors de l'intégration de la Police des autoroutes, la Sûreté du Québec fait également l'acquisition de sa flotte de véhicules. Ceux-ci gardent leurs anciennes couleurs, mais avec l'ajout de l’identification de la Sûreté du Québec.

Au début des années 1980, le Québec est secoué par une grave crise pétrolière. La Sûreté du Québec doit revoir ses choix de véhicules, abandonnant les grosses cylindrées (V8) pour des modèles plus économiques (V6).

La Chevrolet Malibu 1980 est la dernière grosse cylindrée acquise par la Sûreté du Québec avant ce changement de cap. Ce modèle est doté de gyrophares bleus et rouges positionnés aux extrémités du toit de l’automobile, éliminant par le fait même les feux clignotants latéraux des modèles précédents.

En temps de compressions budgétaires et de réduction de la taille des véhicules de la Sûreté du Québec, la Plymouth Caravelle 1982 s'avère le meilleur compromis entre les modèles intermédiaires. C’est une voiture qui semble appréciée de l’ensemble des policiers.

En 1983, la récession force la Sûreté du Québec à acheter des véhicules plus compacts et économiques. Cependant, ils sont aussi moins performants. Au cours de ces années, la Sûreté du Québec doit mettre en place plusieurs autres mesures afin de limiter ses coûts, telles que la patrouille statique obligatoire, la limite de kilométrage et un gel d'embauche de sept ans.

Pour desservir les réserves autochtones du Grand Nord québécois, la Sûreté du Québec se dote de véhicules 4 x 4, plus adaptés aux conditions difficiles. Ces véhicules sont identifiés aux couleurs et à l’emblème de l’organisation jusqu’à ce que les communautés autochtones assurent la prise en charge totale de leur police. Elles apposent alors leur propre emblème sur les véhicules aux couleurs de la Sûreté du Québec pour ensuite y ajouter leurs couleurs.

Appuyée par des études américaines concluant que le blanc est la couleur qui réfléchit le mieux la lumière, la Sûreté du Québec fait l’acquisition de ses premières voitures blanche après 23 ans de voitures vertes et jaunes. Le blanc devient alors progressivement la couleur officielle de base de toute la flotte automobile. La transformation de la flotte de voitures de patrouille se fait sur une période de trois ans.

À partir de 1991, les véhicules sont munis de gyrophares plats beaucoup plus puissants, d’un système de contrôle des équipements lumineux et de sirènes fabriquées par l’entreprise Signaflex à Victoriaville. La sirène est maintenant indépendante de la radio et possède un répertoire de sons beaucoup plus vaste et varié. Le système manuel de gestion de la sirène, fabriqué par la compagnie Bell et ses sous-traitants, est remplacé par un système de boutons-pressions.

Au cours des années 1992 à 1996, la Sûreté du Québec fait uniquement l'acquisition de voitures de marque Chevrolet Caprice. Seule différence significative : elle abandonnera en 1993 les Chevrolet Caprice V8 pour les V6, qui sont plus économiques.

Avec la fin de la production du modèle Caprice de Chevrolet en 1996, la Sûreté du Québec est contrainte de changer de modèle d’automobile. Avec son moteur 4,6 litres, le modèle Crown Victoria de Ford, acheté à partir de 1998, mais appelé Police Interceptor dès 1999, fait partie des véhicules les plus fiables et robustes utilisés par les corps de police nord-américains.

Dans le but de pouvoir intervenir efficacement auprès de l’ensemble des usagers de la route, la Sûreté du Québec fait l’acquisition de ses toutes premières voitures semi-identifiées et semi-banalisées. Pour ce type de véhicule, les gyrophares sont remplacés par des feux alternatifs bleus et rouges ainsi qu’un stroboscope placé dans le pare-brise. La Sûreté du Québec se les procure entre 2000 et 2003.

Le 3 mai 2005, la Sûreté du Québec fait le lancement officiel de la nouvelle identité visuelle de ses véhicules identifiés. Celle-ci affiche des éléments des armoiries de l’organisation tels que l’écu échiqueté or et vert sur les côtés, l’avant et l’arrière ainsi que l’écu de la grande fonction sur le montant arrière.

En 2008, la hausse du prix de l’essence et la pression sociale pour réduire les émissions de gaz à effet de serre incitent les organisations publiques et privées à prendre un virage vert. La Sûreté du Québec se tourne alors vers des voitures moins énergivores, comme la Dodge Charger, une voiture munie d'un moteur V6, mais étonnamment puissante. Ce modèle devient prédominant dans la flotte au cours des années suivantes.

Durant les années 2010, les Dodge Charger et les Ford Taurus sont toujours présentes sur nos routes. Celles-ci sont équipées de protège-calandre (push bars) ou de flèches directionnelles. Dans le cadre de leur travail, elles sont également appuyées par des véhicules munis d'un système de reconnaissance de plaques.

Quelques mois après avoir présenté ses nouveaux uniformes, la Sûreté du Québec dévoile, en juillet 2017, la nouvelle apparence de ses véhicules identifiés. Les uniformes et les véhicules arborent maintenant la couleur noire de façon prédominante tout en conservant le vert comme couleur caractéristique.

Le déploiement des nouvelles voitures est amorcé à partir de l'automne 2017. Le renouvellement complet du parc de véhicules de première ligne est prévu se faire en trois ans à un coût nul. Les véhicules en fin de vie sont graduellement remplacés par les nouvelles autopatrouilles noires.

Patrimoine de la Sûreté du Québec, 2020

En décembre 2000, le ministère de la Sécurité publique publie une politique ministérielle pour favoriser l’implantation du concept de police communautaire dans l’ensemble des corps policiers du Québec. Dans cette politique ministérielle, on peut lire que quatre principes sont à la base de la police communautaire, soit : le rapprochement avec les citoyens, le partenariat avec d’autres institutions, l’approche de résolution de problèmes et le renforcement des mesures préventives. Les orientations de cette politique ministérielles sont basées sur les résultats de divers projets menés au Québec et dans d’autres pays. Pour sa part, la Sûreté du Québec a commencé à s’intéresser à la police communautaire plusieurs décennies avant cette politique ministérielle.

Vers la fin des années 1970, la Sûreté du Québec commence à implanter le concept de police communautaire en mettant sur pied, en collaboration avec différents corps policiers, des comités de prévention du crime dans les différentes régions qu’elle dessert. C’est dans cette mouvance communautaire que le comité de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean se donne comme objectif de trouver une mascotte pour promouvoir la prévention du crime. Le comité décide donc de créer Préventonix le 29 novembre 1978. Le mandat de la mascotte est simple : publiciser le programme de prévention régionale mis en place, vulgariser les concepts de prévention du crime et aider les animateurs lors de tournées dans les écoles de la région. La mascotte sera tellement populaire que d’autres régions voudront bénéficier de sa présence.

Durant les années 1980, la Sûreté du Québec décide d’orienter ses relations publiques vers les besoins de la collectivité et le partage avec cette dernière de ses responsabilités en matière de contrôle social. Pour ce faire, l’accent est mis sur les contacts avec le public et la promotion d’habitudes de prévention chez les citoyens. Au cours de cette décennie, la Sûreté du Québec va également participer à plusieurs œuvres de charité, dont la campagne de souscription de l’Association québécoise de la fibrose kystique.

En 1983, on voit l’apparition de la nouvelle mascotte Police-Ami. Cette dernière se veut un « agent de liaison entre les jeunes et la Sûreté du Québec ». Sa première apparition a lieu lors de la course de boîtes à savon annuelle de Buckingham. Cette nouvelle mascotte a comme mandat d’enseigner les dispositions du Code de la sécurité routière et de certaines lois criminelles, de servir de confident pour les jeunes en difficulté et d’assister à toutes les activités auxquelles elle sera invitée.

Depuis des décennies, la philosophie policière en Amérique du Nord définissait le succès du travail des policiers par la rapidité de l’intervention de ces derniers. Pour atteindre ce niveau de succès, les corps de police ont longtemps misé sur la technologie des communications et les patrouilles motorisées. Cependant, vers les années 1970 aux États-Unis et vers la fin des années 1980 pour la Sûreté du Québec, le bilan est évident : la course aux technologies a progressivement éloigné le patrouilleur de la population qu’il dessert. Il fallait maintenant faire changer les choses et établir une philosophie de coopération entre le patrouilleur et la collectivité.

L’année 1987 est signe du début de ce changement pour la Sûreté du Québec. Cette métamorphose commence par la création du Service des relations communautaires comprenant, à partir de 1989, une division des relations interculturelles.

Dès 1990, la Sûreté du Québec s’engage dans l’approche communautaire en mettant sur pied un projet pilote au poste de Papineauville. Ce projet permet aux citoyens de la région, par l’intermédiaire d’un comité consultatif formé de représentants de tous les milieux de la municipalité, de participer de manière active à la sécurité de leur communauté. L’année 1990 témoigne également de la mise en place, par le ministère de la Sécurité publique, d’un code de déontologie unique pour tous les corps policiers du Québec. Ce dernier permet une plus grande transparence du processus de traitement des plaintes.

En 1991, la collaboration entre la Sûreté du Québec et les Caisses Desjardins mène à la création de l’Agent C. Populaire. Le mandat de ce robot éducateur est de diffuser aux enfants des messages concernant la prévention. Il sera présent dans différents événements communautaires impliquant l’organisation.

C’est également en ce début des années 1990 que nous assistons aux prémices de la réorganisation de la carte policière québécoise. En effet, en 1991, une première loi vient bouleverser l’ordre établi depuis 1968. Dorénavant, les petites municipalités qui étaient desservies gratuitement par la Sûreté du Québec doivent payer les coûts de la sécurité publique qu’elles requièrent. Cette réforme pousse inévitablement les municipalités à tenter de réaliser des économies d’échelle par le biais d’ententes régionales. Ces changements incitent la Sûreté du Québec à implanter plus rapidement le modèle de police communautaire.

Entre 1992 et 1994, la Sûreté du Québec installe progressivement des comités consultatifs dans une centaine de postes. Cette période coïncide aussi avec l’intégration du processus permanent de consultation de la clientèle au mode de gestion de l’organisation et à l’adoption de l’approche stratégique de résolution de problème. Le poste de police local devient le pivot de la structure d’intervention de la Sûreté du Québec.

En 1996, la « Loi modifiant la loi de police et d’autres dispositions législatives » stabilise la desserte policière et oblige les municipalités de moins de 5000 habitants à recourir aux services de la Sûreté du Québec. La mise en œuvre des ententes de desserte policière découlant de cette loi donne lieu à l’implantation d’une police de proximité au sein de l’organisation.

En 1997, la Sûreté du Québec lance le programme de réconfort mettant en vedette la mascotte et les oursons en peluche Polixe. Cette initiative vise à soutenir et consoler les enfants ayant vécu une situation difficile. Des milliers d’oursons seront distribués dans les voitures de patrouille afin que les patrouilleurs puissent avoir recours à leur service lorsque requis.

En 2001, l’adoption de la « Loi concernant l’organisation des services policiers » vient une fois de plus bouleverser la desserte policière. En effet, à compter du 21 juin 2001, ce sont les municipalités de moins de 50 000 habitants qui tombent sous la juridiction du corps de police nationale. L’urbanisation du mandat de la Sûreté du Québec confirme l’importance de l’implantation de la police de proximité dans l’organisation.

Voyant l’urbanisation de ses mandats, la Sûreté du Québec profitera de ce vent de changement pour consolider le modèle de police de proximité en bonifiant la formation offerte. Cette nouvelle formation reprend les cinq grands axes de la police de proximité tout en y intégrant les différentes tâches des policiers. Les cinq grands axes sont : la présence familière des policiers dans les municipalités, la qualité des services offerts aux citoyens, le partenariat avec la population, la consultation de la clientèle et la résolution de problèmes de sécurité publique.

L’évolution de la police communautaire et l’implantation d’une police de proximité à la Sûreté du Québec auront permis à cette dernière d’être prête à affronter les défis émanant de ses nouveaux mandats et des réformes de la desserte policière au Québec.

Patrimoine de la Sûreté du Québec, 2020

Depuis la fondation de la Police provinciale le 1er mai 1870, l’emblème joue un rôle identitaire central et représente de nombreuses facettes de l’organisation. La force de l’emblème se reconnaît dans son caractère qui soulève la fierté de l’appartenance à la Sûreté du Québec et officialise son existence vis-à-vis des citoyennes et citoyens du Québec.

Depuis 1870, une multitude de changements provoquent la mutation de l’emblème, tant dans sa forme que dans ses couleurs. L’emblème actuel est bien loin de l’emblème original.

Au fil du temps, les armoiries du Québec y sont présentées de façon constante. Les emblèmes plus anciens montrent la première version des armoiries, qui sont concédées par la reine Victoria en 1868, rappelant l’appartenance à la couronne britannique. Par la suite, les emblèmes arborent la deuxième version des armoiries du Québec, adoptées par le décret 2895 du lieutenant-gouverneur du Québec en conseil en 1939. Le ministère de la Justice du Québec offre la description héraldique officielle des armoiries de 1939 :

« Tiercé en fasce; d'azur, à trois fleurs-de-lis d'or; de gueules, à un léopard d'or, armé et lampassé d'azur; d'or, à une branche d'érable à sucre à triple feuille de sinople, aux nervures du champ. Timbré de la couronne royale. Sous l'écu, un listel d'argent bordé d'azur portant la devise JE ME SOUVIENS du même. »

À partir des années 1970, suivant les normes de représentation officielle du gouvernement du Québec, les armoiries laissent leur place centrale à la fleur de lys, autre symbole fort. Par la suite, l’évolution de la fleur de lys au sein de l’emblème s’ajustera à l’évolution des normes de représentation du gouvernement du Québec.

Ainsi, une partie de l’identité québécoise se reflète dans la présentation visuelle soignée. Des liens historiques forts existent entre la Sûreté du Québec et les périodes française et britannique. Le choix des couleurs n’est pas laissé au hasard. Le bleu et le blanc calquent le drapeau du Québec, le fleurdelisé. Plus colorés, le vert et le jaune sont directement liés à l’histoire de la Sûreté du Québec, devenant les couleurs officielles de l’organisation au début des années 1960.

Parallèlement à l’emblème, le nom de l’organisation a aussi changé au cours de son histoire. De « Police provinciale de Québec » à sa fondation en 1870, il deviendra « Police provinciale » en 1922. En 1938, une nouvelle loi de police vient modifier le nom de l’organisation, qui sera désormais « Sûreté provinciale du Québec ». De 1940 à 1961, l’organisation prend le nom de « Sûreté provinciale de Québec » pour revenir par la suite à « Sûreté provinciale du Québec » en 1961. C’est en 1968, en sanctionnant une nouvelle loi de police, que le gouvernement octroie à l’organisation le nom perdurant encore de nos jours, soit celui de « Sûreté du Québec ».

Frédéric Martel, technicien en muséologie, 2020

En 2008, l’ancien directeur général Normand Proulx a dit à l’Assemblée nationale du Québec : « Ce qui fait la force de la Sûreté du Québec […] dans les faits, ce n’est pas le nombre d’effectifs, c’est les réseaux qu’elle a développés à travers le monde. » Ainsi, il souligne l’importance des relations internationales établies par l’organisation depuis presque 80 ans.

Les États-Unis

Pendant la prohibition de l’alcool aux États-Unis, dans les années 1920, les State Police du Vermont, du Maine, du New Hampshire et de l’État de New York éprouvent de plus en plus de difficultés à gérer les entrées des bootleggers (contrebandiers) dans leur pays et leurs sorties. La Police provinciale, présente depuis la fin du 19e siècle, vient renforcer la surveillance frontalière en Estrie, en Montérégie, dans la Chaudière-Appalaches et dans le Bas-Saint-Laurent. Une communication régulière s’établit alors entre la province et les quatre États voisins concernés. Cette relation transfrontalière, née d’un contexte bien particulier dans le temps, va se poursuivre et s’amplifier jusqu’à aujourd’hui.

La France

Durant les années 1970, la Sûreté du Québec envoie régulièrement deux de ses représentants à Paris pour établir une liaison diplomatique. Ce processus est interrompu dans les années 1980 dans le contexte de la crise économique de l’époque. Le caractère francophone de l’organisation est ce qui lui permet de développer des affinités avec la francophonie mondiale et de se distinguer des autres corps de police canadiens (hors Québec).

C’est en 2001 que la Sûreté du Québec détache un policier à la Délégation générale du Québec à Paris et, deux ans plus tard, un premier conseiller stratégique en sécurité publique, l’inspecteur Christian Chalin, est mis en poste dans la capitale française. C’est cette même année qu’est créé le Service des relations internationales et du protocole. Le caractère francophone permet de renforcer le réseau de coopération technique avec l’Europe, et particulièrement la France et la Belgique, avec qui la Sûreté du Québec va développer son concept de police de proximité.

Les missions de paix

La consolidation de la paix et le maintien d’un climat de sécurité représentent un mandat plus difficile à accomplir pour des militaires. C’est pourquoi des UNPOL (United Nations Police, policiers des Nations unies) sont appelés à jouer un rôle d’agent de la paix. Dans la majorité des cas, les policiers des Nations unies ne peuvent pas mettre directement en application les lois, mais travaillent plutôt en assistance aux policiers locaux sur le terrain et dans la reconstruction des services de sécurité publique.

Depuis 1995, la Sûreté du Québec participe à des missions de paix à l’international sous l’égide de l’Organisation des Nations unies (ONU) et participe à la stabilisation de pays ébranlés, à la tenue d’élections libres, à la reconstruction des institutions civiles dans un climat de sécurité ou encore à la surveillance de cessez-le-feu. Depuis le début de ces missions de paix, la Sûreté du Québec a déjà envoyé plus de 380 policiers dans une dizaine de missions.

La Catalogne

La Catalogne et le Québec partagent des éléments communs particulièrement en ce qui a trait au combat linguistique et à l’autonomie face à un État fédéral. C’est au Québec en 1998 qu’a eu lieu la première rencontre entre les autorités policières québécoises et catalanes pour discuter, entre autres, de police de proximité et de formation continue. Des élus et des fonctionnaires catalans se sont inspirés de la structure de la Sûreté du Québec et d’un système policier hollandais pour bâtir leur corps de police, la Mossos d’Esquadra, qui signifie « Escouade de jeunes » en catalan. Cette organisation policière s’est graduellement mise sur pied, en lieu et place de la Guarda Civilian (garde civile), particulièrement à partir de 1994, lorsque les statuts du système policier ont été clairement définis. Depuis, le nombre de policiers a plus que doublé et leurs responsabilités se sont accrues.

La Belgique

Les premières rencontres entre la police belge et la Sûreté du Québec remontent à 1999 et 2000. En 1999, des représentants de la Sûreté du Québec rencontrent des représentants belges lors d’un forum international sur la sécurité et la démocratie tenu à Naples. Cette même année, des experts en polygraphie et en techniques d’entrevue sont appelés à intervenir auprès de la police judiciaire belge dans une affaire de meurtres en série. En 2000, la préparation du Sommet des Amériques à Québec incite la Sûreté du Québec à aller chercher de l’expertise internationale en matière de maintien de l’ordre, notamment auprès des policiers belges rencontrés un an plus tôt lors du forum de Naples. Ces rencontres permettent aux deux organisations de découvrir qu’elles possèdent de nombreuses similitudes. Toutes deux engagées dans des processus de réforme, elles ont la volonté d’implanter le modèle de police de proximité et de rechercher l’excellence dans la fonction policière. Ces objectifs communs les amènent à conclure des ententes formelles dans ces deux domaines à partir de 2004, et ce, jusqu’à aujourd’hui.

Le réseau FRANCOPOL

En 2008, le Réseau international francophone de formation policière (FRANCOPOL) est créé par l’initiative de la Sûreté du Québec, de la Police nationale française et de l’École nationale de police du Québec. En bref, cet organisme veut faciliter la mise en commun des meilleures pratiques policières à travers les organisations de sécurité publique internationales francophones. Le secrétariat général est d’ailleurs installé au Grand quartier général de la Sûreté du Québec à Montréal.

D’autres relations importantes entre la Sûreté du Québec et la communauté internationale incluent le Sénégal, le Cameroun, l’Italie et la Bavière (Allemagne). Au retour de leurs différents mandats et missions, ces membres font profiter toute l’organisation de leur expérience et de leur ouverture sur le monde, en plus de faire preuve d’un dévouement remarquable.

Frédéric Martel, technicien en muséologie, 2020

L’idée de déceler un mensonge en détectant la variante de la pression sanguine apparaît dès le 18e siècle dans l’ouvrage romancé de Daniel Defoe (1661?-1731), An effectual scheme for the immediate preventing of street robberies, and suppressing all other disorders of the night, publié en 1731. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, le physiologiste italien Angelo Mosso (1846-1910) expérimente et améliore le pléthysmographe, un appareil scientifique servant à mesurer et enregistrer les changements dans le flux sanguin tout en associant ces variables aux émotions et aux stimuli, comme la peur et les sursauts. Il est donc aisé de comprendre l’origine de l’appellation du « détecteur de mensonges »!

Il faut attendre les travaux de Leonarde Keeler (1903-1949), considéré comme le père du polygraphe par plusieurs, pour réellement atteindre un horizon de rigueur scientifique. En 1939, il fait breveter le prototype du Keeler Polygraph.

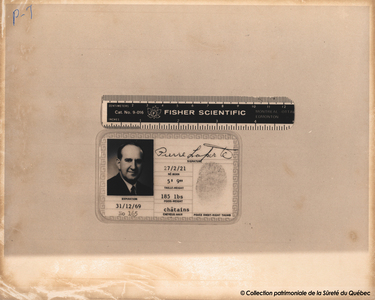

La première unité à utiliser les polygraphes à la Sûreté provinciale est l’Escouade des homicides, de la Division de Montréal. Durant les années 1950, les enquêteurs utilisent le Keeler Polygraph, modèle 302, de la compagnie Associated Research, basée à Chicago, dans l’Illinois. Par la suite vient le B & W Lie Detector Electronic Psychometer, modèle 7AC, de la compagnie B & W Associates, basée à Michigan City, dans l’Indiana. Ce dernier modèle, plus performant, est utilisé durant les années 1960.

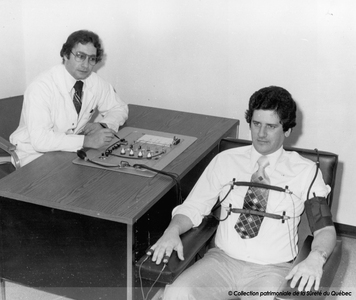

Dans le but avoué de combattre la criminalité avec des moyens plus sophistiqués, la Section de polygraphie, qui est rattachée au Bureau du conseiller en enquêtes criminelles, est officiellement inaugurée en juillet 1976. Le tout premier polygraphiste officiel de la Sûreté du Québec est l’agent John Galianos. Comme il n’existe pas encore d’école de formation au Canada, les connaissances sont acquises à l’Institut de polygraphie Keeler de Chicago. Entre 1976 et 1995, les spécialistes utilisent le Factfinder, un produit de haute qualité de la Lafayette Instrument Company, basée en Indiana.

Une épreuve polygraphique se divise habituellement en trois phases distinctes. Au départ, il y a l’entrevue préliminaire avec le sujet, où il est question de ses antécédents physiques et psychologiques, ainsi que de sa condition intellectuelle, du fonctionnement de l’appareil et, finalement, de la signature du formulaire d’acceptation volontaire. Initialement, cette période est prévue pour réduire l’anxiété du sujet et démontrer qu’il est apte à passer le test.

Vient ensuite l’étape du test polygraphique, se déroulant seul à seul entre le sujet et le polygraphiste. Une série de questions est posée au sujet, incluant des questions générales (nom, âge, adresse, métier), ainsi que des questions relatives à l’enquête. Le rôle du spécialiste est d’analyser les résultats et de tirer une des trois conclusions suivantes : il est en présence de réactions d’apparence mensongère, il est en présence de réactions normales avec apparence de vérité ou le test est non concluant. Dans ce dernier cas, il ne peut pas se forger une opinion scientifique vis-à-vis des réactions physiques ou psychologiques du sujet.

Après les analyses des enregistrements polygraphiques, l’entrevue finale se déroule avec le sujet et un retour sur les résultats du test peut être effectué. L’enquêteur prend note des résultats et peut faire des liens pertinents entre son enquête, le sujet et les résultats. Normalement, le test se fait vers la fin d’une enquête, afin de s’assurer que certains éléments de preuve servent à étoffer la série de questions.

De façon générale, un polygraphe est fabriqué à partir de trois composantes principales, soit le pneumographe, le galvanomètre et le sphygmographe. Le pneumographe est composé de deux tubes ondulés apposés sur la poitrine et enregistre les variations respiratoires. Pour sa part, le galvanomètre enregistre la sudation par l’utilisation de deux électrodes appliquées sur les doigts. Finalement, le sphygmographe note le rythme des pulsations cardiaques et le flux et le reflux sanguins, en plus d’enregistrer la tension artérielle. Cet appareil est donc la combinaison de trois instruments scientifiques recueillant et enregistrant des données sur des chartes graphiques.

Un virage numérique s’effectue en 1993, lorsque les enregistrements recueillis sur de nouvelles machines sont portés à l’écran, rendant l’opération plus fiable encore. Le premier modèle électronique utilisé par les spécialistes, entre 1995 et 2005, est le polygraphe de la Stoelting Co., modèle CPS I. Son successeur, le CPS II, est utilisé depuis 2005 à la Sûreté du Québec.

Depuis leurs débuts dans l’organisation, les polygraphes ont été d’une grande utilité. Le domaine de la polygraphie n’a cessé de se perfectionner afin de donner des résultats de plus en plus fiables. L’analyse de ces résultats a permis aux polygraphistes d’offrir de meilleures conclusions aux enquêteurs.

Frédéric Martel, technicien en muséologie, 2020

Les mouvements de contestation populaires sont inévitables dans une société et le Québec n’y fait pas exception. Ces mouvements façonnent les sociétés, mais nécessitent souvent une intervention étatique pour éviter les débordements. De nos jours, la tâche incombe aux policiers, mais ce ne fut pas toujours le cas. Que ce soit sous le régime français ou sous le régime britannique, l’armée a souvent eu un rôle à jouer dans ce type de situation. À la ratification du Traité de Paris de 1763, alors que la France cède sa colonie d’Amérique du Nord à la Grande-Bretagne, Sa Majesté le roi George III émet une proclamation royale instaurant le droit criminel britannique dans sa nouvelle colonie. Par ce geste, le Roi uniformise le droit criminel dans ses colonies d’Amérique du Nord et rend applicable le « Riot Act » adopté en 1714 en Grande-Bretagne. Cette loi britannique permet l’utilisation de la force pour mater les émeutes et applique une sentence de mort aux émeutiers refusant de se disperser après la lecture de l’Acte par un représentant du gouvernement. À l’origine, cette loi se voulait une façon d’octroyer aux autorités civiles le pouvoir d’utiliser les représentants de l’ordre. Toutefois, elles ont rapidement pris l’habitude de demander aux troupes militaires de participer à la dispersion des émeutiers. Cette technique de contrôle social a été utilisée par les autorités civiles durant la période trouble du milieu du 19e siècle au Canada. Les troupes britanniques ont notamment été utilisées lors de l’émeute électorale à Montréal en 1832, lors du conflit entre les membres du Doric Club et des Fils de la liberté en 1837 ainsi que lors de l’incendie de l’hôtel du Parlement du Canada-Uni à Montréal en 1849. À la naissance de la Confédération du Canada en 1867, le « Riot Act » se retrouve d’office enchâssé dans le Code criminel du nouveau dominion. Il sera lu à de rares occasions par la suite, comme lors de la Grève des bûcherons de la Canadian International Paper à Rouyn en 1933, un événement auquel la Police provinciale prend part.

La militarisation du contrôle de foule est une facette importante du maintien de la paix au 19e siècle. Or, au fil de la libéralisation et de la démocratisation de la société, ce mandat se démilitarise et tombe entre les mains du pouvoir civil. À la demande du gouvernement, la Police provinciale est alors de plus en plus mobilisée lors des événements marquants du milieu du 20e siècle. Des détachements sont envoyés lors des grandes grèves ouvrières telles que celles d’Asbestos (1949) et de Murdochville (1957), mais également lors de manifestation politique ou sociale. Les détachements sont alors composés de policiers issus de différentes branches de l’organisation (gendarmerie, police de la route, police judiciaire) à qui on donne une simple matraque en guise d’équipement. À cette époque, aucune unité ou formation spécialisée en contrôle de foule, aucune vision stratégique et aucune structure des mesures d’urgence n’existent de façon permanente dans l’organisation. On se contente de réagir aux événements en déployant des hommes pour tenter de maintenir l’ordre.

Il faut attendre la décennie 1960, une époque où la tension sociale est à son comble au Québec, pour que des changements s’amorcent au sein de la Sûreté provinciale. La société québécoise vit alors sa « Révolution tranquille » et est en pleine évolution. La présence de la Sûreté provinciale est donc requise lors de plusieurs événements d’envergure. Le déploiement massif de policiers à l’occasion de ces événements et les résultats mitigés de ces opérations permettent à l’organisation de constater différentes lacunes. Devant ces résultats, la Sûreté provinciale amorce une réflexion qui aboutit à un changement dans sa façon d’aborder les opérations policières d’envergure et à l’adoption d’un nouveau paradigme : les mesures d’urgence.

La tenue de l’Exposition universelle de 1967 à Montréal offre l’occasion à la Sûreté provinciale de tester quelques notions de mesures d’urgence. L’envergure de cet événement laisse entrevoir une affluence massive de visiteurs à Montréal. Une augmentation du nombre de policiers nécessaire dans la région métropolitaine est donc à prévoir. La Sûreté provinciale met en place, au quartier général à Montréal, un centre de contrôle et de coordination pour gérer les éventuels problèmes de circulation. Le local fonctionnel est également pourvu des moyens technologiques nécessaires à la réalisation de la mission. L’organisation instaure ensuite un commandement central, élabore un plan d’intervention et met sur pied de multiples équipes de travail.

À la fin des années 1960, une grande réorganisation administrative s’amorce à la Sûreté du Québec. La mise en application du rapport de la firme Ducharme vise à moderniser la gouvernance administrative et opérationnelle de l’organisation. Cette période de grands changements et de modernisation s’avère être une occasion idéale de mettre en place une philosophie et une structure en mesures d’urgence au sein de la Sûreté du Québec.

En 1969, le nouveau coordonnateur en circulation, l’inspecteur Yvan Aubin, obtient le mandat d’établir les concepts relatifs aux mesures d’urgence qui devront être intégrés à la Sûreté du Québec. L’inspecteur Aubin entreprend la phase de conception des mesures d’urgence à l’aide des Forces armées canadiennes et de leur expertise. Consciente de l’importance de la mobilité et de la préparation, l’organisation met sur pied ses deux premières unités d’urgence permanentes dès la première année du processus d’intégration. Les unités sont établies à Montréal et à Québec et comportent chacune deux pelotons. Les premières formations spécialisées en mesures d’urgence sont également données à l’interne à la Sûreté du Québec à partir de 1969. Malgré ces avancées importantes, le projet d’élaboration et d’adoption d’une philosophie et d’une structure en mesures d’urgence est ralentie par les différents événements majeurs prenant place au tournant des années 1970 tels que la grève des policiers du Service de police de Montréal et la Crise d’octobre.

Une première opération policière suivant les nouveaux concepts des mesures d’urgence est finalement organisée à l’été 1970 lors du Festival pop de Manseau. D’importants effectifs policiers sont déployés sur place pour le maintien de l’ordre. Malgré l’échec d’un point de vue événementiel, le Festival pop de Manceau s’avère un succès opérationnel et logistique pour la Sûreté du Québec.

Forte de son expérience positive de l’été 1970, l’organisation entreprend donc l’intégration définitive des mesures d’urgence. Le tout commence par l’élaboration d’un plan pour les mesures d’urgence par le Service de méthodes et le conseiller en circulation. On estime également que les deux unités d’urgence de Montréal et de Québec ne seront pas suffisantes pour répondre à la demande. On prévoit ainsi la mise sur pied d’unités d’urgence auxiliaires dans les futurs districts en cours de création. En août 1971, l’organisation met sur pied un comité des unités d’urgence présidé par le capitaine Jacques Beaudoin, chef du Service de la formation et du perfectionnement. Le comité reçoit alors le mandat de structurer et de former les futures unités d’urgence auxiliaires. Les formations sont offertes au camp Bouchard des Forces armées canadiennes à Blainville lors de l’hiver 1971-1972.

À l’été 1972, le conseiller en circulation perd le mandat des mesures d’urgence. Un premier conseiller autonome en mesures d’urgence est alors nommé, l’inspecteur Yvan Aubin. C’est le début d’une unité dédiée entièrement à la veille stratégique et à l’application de pratiques opérationnelle en mesures d’urgence au sein de la Sûreté du Québec. C’est d’ailleurs lors de cette même année que les premières directives sur les mesures d’urgence sont publiées. C’est également en 1972 que les premières unités d’urgence auxiliaires permanentes deviennent opérationnelles au sein des deux districts pilotes : les districts de l’Estrie et du Bas St-Laurent. Le déploiement des unités d’urgence auxiliaires permanentes sera achevé lors de l’ouverture des nouveaux districts en 1973. Ces unités seront par la suite abolies en 1995.

En 1974, la structure des mesures d’urgence est consolidée par de nouvelles directives définissant les rôles des intervenants. La même année, quatre pilotes du Service aérien du ministère des Transports sont mis à la disposition de la Sûreté du Québec de façon permanente. Ce changement maximise le recours aux deux hélicoptères utilisés par l’organisation, mais accroît également la mobilité des unités spécialisées lors d’opération. La Sûreté du Québec acquiert son premier poste de commandement mobile en prévision des Jeux olympiques de Montréal de 1976. Ce type de poste de commandement est un outil important pour la gestion des opérations. Il permet de déployer rapidement un centre de direction des opérations sur le terrain.

En 1976, les mesures d’urgence, récemment intégrées dans l’organisation, sont sollicitées pour une première grosse opération : l’opération Olympique 1976. Les Jeux olympiques de Montréal s’avèrent une occasion idéale pour la Sûreté du Québec de mettre en œuvre sa structure des mesures d’urgence. Plus de six villes au Québec accueillent des compétitions et 1 400 policiers de la Sûreté du Québec sont déployés dans la région métropolitaine seulement, mettant à l’épreuve la souplesse et l’adaptabilité de la structure des mesures d’urgence de la Sûreté du Québec. L’opération est une réussite sur toute la ligne. Les Jeux olympiques de Montréal sont encore aujourd’hui considérés comme étant parmi les jeux les plus sécuritaires de l’ère olympique moderne.

Au courant des années 1970-1980, l’offre de service de la Sûreté du Québec se diversifie de plus en plus et d’autres composantes spécialisées se joignent progressivement à l’équipe des mesures d’urgence. L’équipe est essentiellement constituée d’unités de contrôle de foule à ses débuts, puis s’ajoutent l’escouade canine en 1973, l’escouade de plongée sous-marine en 1979, le groupe tactique d’intervention de 1981 jusqu’au début des années 1990, et les techniciens en explosif de 1987 jusqu’à 2019. Plusieurs mandats sont également ajoutés aux unités d’urgence tels que la recherche et le sauvetage, la surveillance héliportée, le soutien en sécurité routière, la patrouille récréotouristique et bien plus.

Après la période d’établissement des années 1970, c’est la période d’amélioration et de bonification de l’offre de service en matière de mesures d’urgence qui débute. En 1981, on améliore la structure des mesures d’urgence en créant un premier centre de contrôle opérationnel permanent au Grand quartier général à Montréal. Tout au long des années 1980 et 1990, l’organisation offre de la formation continue aux différents acteurs des mesures d’urgence. La Sûreté du Québec travaille également à l’amélioration de la sécurité du public en offrant des formations de plus en plus spécialisées à ses employés tels que des formations en recherche terrestre (1998) et en recherche et sauvetage lors d’une avalanche (2002). L’organisation participe également à la mise en place du Plan national de sécurité civile issu de la Crise du verglas de 1998 et à Concerto, le programme d’exercices en sécurité civile du gouvernement du Canada (2003). En somme, la Sûreté du Québec tente continuellement d’améliorer la qualité et la rapidité de ses interventions en situation d’urgence.

Depuis ses débuts, les mesures d’urgence s’imposent comme un élément indispensable pour la Sûreté du Québec lors d’événements majeurs. La souplesse et l’adaptabilité de la structure des mesures d’urgence lui permettent d’être déployée lors de différentes opérations telles que tout type de manifestation ou de rassemblement (conflits de travail, rassemblements, manifestations avec risque de débordement), toute catastrophe ou tout désastre naturel (inondations, tornades, glissements de terrain) et tout type de recherches en forêt ou en montagne.

Les principes et la structure des mesures d’urgence de la Sûreté du Québec ont été déployés lors de nombreux événements marquants, dont la courte liste non exhaustive suivante :

1970 – Festival pop de Manseau

1970 – Crise d’octobre

1976 – Jeux olympiques de Montréal

1980 – Jeux olympiques de Lake Placid

1981 – Sommet du G7 à Montebello

1984 – Visite de Sa Sainteté le pape Jean-Paul II

1988 – Incendie d’un entrepôt de BPC à Saint-Basile-le-Grand

1990 – Incendie d’un dépotoir de pneus à Saint-Amable

1990 – Crise d’Oka

1996 – Déluge du Saguenay

1998 – Crise du verglas

2001 – Sommet des Amériques à Québec en 2001

2007 – Sommet des leaders nord-américains à Montebello

2008 – Sommet de la Francophonie à Québec

2012 – Manifestation étudiante

2013 – Accident ferroviaire de Lac-Mégantic

2014 – Incendie d’une résidence de personnes âgées à L’Isle-Verte

2018 – Sommet du G7 à La Malbaie

2020 – Pandémie de COVID-19

2022 – Visite de Sa Sainteté le pape François 1er

2023 – Feux de forêt dans le nord du Québec

Inondations saisonnières sur le territoire du Québec

François Beaudoin, conseiller en patrimoine, 2024

La création de la Confédération canadienne en 1867 bouleverse le partage des pouvoirs existant au Canada-Uni. Le premier texte constitutionnel du Dominion du Canada, « l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867 », précise notamment que les provinces sont responsables de l’application des lois et du maintien de l’ordre sur leur territoire. Fort de ce nouveau pouvoir provincial, le premier ministre conservateur du Québec, Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, présente, en novembre 1869, un projet de loi afin de créer un corps de police provincial. Inspirée par la proposition de loi de 1856 faite par John A. Macdonald, cette initiative de Chauveau a pour but de doter le gouvernement provincial d’une police pour appliquer les lois ainsi que pour contrôler les émeutes et les soulèvements sur l’ensemble de son territoire, la province du Québec.

« L’Acte pour établir un système général de police en cette province » est donc sanctionné par le gouvernement le 1er février 1870. À ses débuts, la Police provinciale est non seulement une police gouvernementale, mais également une police municipale. La nouvelle loi ouvre effectivement la porte à l’établissement de détachements de la Police provinciale dans les municipalités. Une seule cité se voit dans l’obligation d’avoir recours à la nouvelle force de police : la ville de Québec. Au cours de ses premières années d’existence, la Police provinciale fait donc office de police municipale à Québec et déploie quelques détachements dans les municipalités de Sherbrooke, Hull, Lévis et Oka. En plus de ses devoirs municipaux, le corps de police provincial se voit attribuer des mandats gouvernementaux sur l’ensemble du territoire de la province. Malgré le déploiement de quelques détachements dans certaines municipalités, le gros de la force policière est stationné dans la ville de Québec, puisque Montréal n’accepte pas d’en faire sa police municipale.

En 1877, un conflit éclate entre la ville de Québec et le gouvernement provincial. En réponse à la hausse des frais d’entretien de sa police, le gouvernement demande à la ville de Québec d’augmenter sa contribution pour celle-ci. Devant le refus de la ville, le gouvernement abolit le service municipal de la Police provinciale, ce qui oblige Québec à reformer son corps de police municipal. Incapable de régler les problèmes de frais d’entretien de sa police, le gouvernement du Québec se décide à abolir la Police provinciale un an plus tard. De 1878 à 1883, le gouvernement provincial contracte une entente avec la ville de Québec pour l’utilisation de policiers municipaux, au besoin.

En 1884, l’inefficacité de l’entente avec la ville de Québec et la prise de possession des nouveaux édifices parlementaires poussent le gouvernement à remettre sur pied la Police provinciale. Plus modeste et avec des devoirs différents, cette nouvelle mouture s’établit à Québec, tout en conservant sa compétence sur l’ensemble de la province. À ce moment, le but avoué n’est plus d’avoir un système de police uniforme dans la province, mais de mettre sur pied une police gouvernementale qui peut répondre aux besoins spécifiques du gouvernement. Sous la ferrure du nouveau commissaire, Alexandre Chauveau, la nouvelle force de police provinciale se positionne comme un élément essentiel dans le paysage policier de la fin du 19e siècle.

Depuis le début du 20e siècle, le Bureau des détectives provinciaux de Montréal, entité indépendante de la Police provinciale, se charge des problèmes aigus de criminalité, principalement dans la région de Montréal. Mais, en 1920, l’affaire Blanche Garneau vient bouleverser l’ordre policier établi depuis une vingtaine d’années au Québec. Menée par les détectives provinciaux, l’enquête s’enlise et s’attire l’ire du public et de l’opposition politique. En réponse au courroux populaire, le gouvernement apporte, en 1922, des changements dans le domaine policier en intégrant le Bureau des détectives provinciaux de Montréal à la Police provinciale et en mettant sur pied une commission royale d’enquête sur l’administration de la justice.

Plusieurs changements s’opèrent alors au sein de la Police provinciale. L’intégration du Bureau des détectives provinciaux crée une nouvelle branche dans l’organigramme de la Police provinciale. Maintenant, en plus de la gendarmerie, l’organisation comprend la Police judiciaire, des policiers spécialisés en enquête. On établit également une nouvelle division à Montréal pour augmenter la présence du corps de police provincial dans l’ouest du Québec. Chacune des divisions a son État-major et relève directement du procureur général. C’est donc dire qu’à cette époque, la Police provinciale possède une direction conjointe entre les chefs des divisions de Montréal et de Québec. Cette direction conjointe est en vigueur jusqu’en 1932, à la mort du chef de la Division de Québec, Augustin McCarthy. À partir de ce moment, une seule personne assume officiellement la direction de l’organisation, mais officieusement, la Division de Québec conserve une importante autonomie jusqu’en 1961.

Durant les mêmes années, le paysage des corps de police provinciaux commence à se complexifier. À cette époque, on crée plusieurs corps de police indépendants pour surveiller l’application de différentes lois spécifiques. Dès 1914, des constables à motocyclette sillonnent les routes du Québec pour surveiller la circulation et appréhender les conducteurs en infraction. À partir de 1921, la Commission des liqueurs crée son Service de surveillance, qui deviendra plus tard la Police des liqueurs, pour faire appliquer la loi concernant la distribution, la fabrication et la vente d’alcool au Québec. Pour pallier la multiplication de polices gouvernementales, le gouvernement sanctionne en 1938 la « Loi relative à la Sûreté provinciale ». Cette nouvelle loi intègre la Police de la circulation et le Service de surveillance de la Commission des liqueurs à la Sûreté provinciale, qui deviennent les troisième et quatrième branches du corps de police provincial. Le Service de surveillance de la Commission des liqueurs est cependant défusionné en 1940 et restera indépendant jusqu’en 1961.

Parallèlement aux changements structurels vécus par la Police provinciale, une région nordique entame un boum minier qui aura une incidence fondamentale sur l’organisation. La découverte d’importants gisements d’or et de cuivre par Edmund Horne sur les rives du lac Osisko en 1921 provoque la ruée vers l’or en Abitibi. Caractérisé par l’apparition subite de villages et l’arrivée massive d’aventuriers ainsi que de prospecteurs dans la région, ce « Klondike » québécois est à l’origine d’une colonisation minière hétéroclite propice à la prolifération des conflits ouvriers, de la criminalité, de l’alcool illégal et de la prostitution. L’augmentation incontrôlable de cette « débauche » pousse la Police provinciale à mettre en place un détachement temporaire dès 1925. En 1932, ce dernier devient le premier détachement permanent à l’extérieur de Montréal et de Québec. Nommé « Patrouille de l’Abitibi », ce poste situé à Noranda est alors dirigé par le sergent d’état-major Kenneth Turnbull.

Forte de son succès en Abitibi, l’organisation entreprend, à partir de 1937, la création de plusieurs postes dans les différentes régions de la province. En 1940, un poste de pesée de la Police de la route est également ouvert aux abords de chacun des huit ponts qui ceinturent l’île de Montréal. Cette vague de création de postes permet à l’organisation d’occuper tous les comtés de la province pour la première fois de son histoire.

Au début des années 1960, l’arrivée au pouvoir des libéraux de Jean Lesage apporte un vent de changement sur le Québec. La société est en pleine ébullition, et la Sûreté provinciale ne fait pas exception. Le nouveau directeur général, Josaphat Brunet, entreprend une réorganisation majeure de la Sûreté provinciale, allant même jusqu’à changer les uniformes utilisés depuis des décennies en introduisant un uniforme unique de couleur verte pour l’ensemble des policiers.

La structure de l’organisation est également modifiée. Les quatre grandes branches de l’organisation (gendarmerie, police de la route, police des liqueurs et police judiciaire) sont éliminées pour faire place à un corps de police unique. Le pouvoir est centralisé officiellement et officieusement entre les mains du directeur général. Le territoire desservi par la Sûreté provinciale est divisé en deux divisions (Montréal et Québec), qui sont elles-mêmes découpées en subdivisions, puis en sections et, finalement, en postes. Le but derrière cette réorganisation structurelle est de centraliser l’administration de l’organisation au Grand quartier général à Montréal et de décentraliser les activités policières dans les régions.

En 1968, une étude administrative d’envergure est confiée à la firme Raymond Ducharme et associés. Le mandat : proposer la mise en place d’une expertise administrative moderne à la Sûreté du Québec et façonner une « force policière à caractère professionnel ».

Le rapport principal est publié le 17 juillet 1968. Celui-ci souligne une trop grande autonomie des deux divisions (Montréal et Québec), une confusion en raison des multiples niveaux hiérarchiques, le morcellement des fonctions, le caractère nébuleux des politiques administratives et le fait que les fonctionnaires sont écrasés sous une structure complexe.

Le rapport recommande la création de trois niveaux hiérarchiques. Le niveau d’administration centrale déterminerait les grands objectifs de la Sûreté du Québec et approuverait les politiques élaborées par ses services spécialisés. Le niveau régional, appelé district, jouirait d’une grande autonomie de gestion opérationnelle et administrative, en plus de disposer de ressources suffisantes pour répondre rapidement et adéquatement aux besoins régionaux. Enfin, à l’échelle locale, le poste, qui deviendrait le premier niveau d’intervention où seraient concentrés les services de première ligne, serait chargé d’assurer la protection du territoire et de répondre aux besoins de la population.

Le rapport recommande également la création de plusieurs services spécialisés pour alléger la structure organisationnelle. Au cours des années 1970, la Sûreté du Québec crée notamment le Service du personnel, le Service des méthodes pour la rédaction des directives, le Service de la bibliothèque et le Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ).

Finalement, concernant la professionnalisation du travail policier, le rapport Ducharme propose la création de postes de conseillers spécialisés dans divers domaines, soit la « détection », qui devient les Enquêtes criminelles, la circulation, les alcools et la moralité ainsi que les mesures d’urgence. Les quatre premiers postes de conseillers sont créés en 1970, alors que celui des mesures d’urgence est mis en place en 1972.

Au cours des années 1970, la Sûreté du Québec s’emploie donc à mettre en œuvre les recommandations du rapport Ducharme. En plus des différents services et conseillers mentionnés précédemment, l’organisation crée deux districts pilotes : ceux du Bas-Saint-Laurent et de l’Estrie. Ces deux districts permettent de tester les recommandations du rapport de la firme Raymond Ducharme et associés. Ce n’est que vers 1973 qu’on observe la mise en place des huit districts couvrant l’entièreté de la desserte provinciale. Deux autres districts seront ajoutés au fil du temps : celui de la Côte-Nord en 1977 et celui de la Montérégie en 1998.

À la fin du 20e siècle et au tournant du 21e siècle, la Sûreté du Québec connaît de nouveaux changements. En 1980, les 111 policiers de la Police des autoroutes, qui patrouillaient sur les autoroutes à péage de la région de Montréal, intègrent la Sûreté du Québec. Cet ajout permet à l’organisation d’uniformiser les pratiques de surveillance et d’intervention sur les autoroutes et d’être présente partout sur l’ensemble du réseau autoroutier québécois.

Les années 1980 apportent également leur lot de changements structurels de haut niveau pour l’organisation. Sous l’autorité du procureur général depuis 1899, la Sûreté du Québec passe sous celle du Solliciteur général en 1986, puis du ministre de la Sécurité publique en 1988.

Au début des années 2000, l’adoption de la « Loi concernant l’organisation des services policiers » par le gouvernement du Québec modifie la desserte policière de la Sûreté du Québec. Les nouvelles mesures présentes dans cette loi, qui obligent les corps de police municipaux à offrir des services policiers d’un niveau requis par la population qu’ils desservent, poussent plusieurs municipalités à se tourner vers la Sûreté du Québec pour assurer une présence policière sur leur territoire. Près de 80 corps de police et plus de 1 500 policiers seront d’ailleurs intégrés à la Sûreté du Québec entre 1997 et 2012.

En 2016, une nouvelle réorganisation des districts est entreprise. L’organisation territoriale de la Sûreté du Québec passe de dix districts et quinze régions à quatre districts et huit régions. Cette nouvelle structure permet l’optimisation des processus et l’élimination de la gestion en silos qui étaient devenus l’apanage de l’ancien régime. Ces changements se veulent une façon d’offrir à la population une organisation plus performante, tournée vers l’avenir et mieux adaptée aux nouvelles réalités de la police d’aujourd’hui.

Tout au long de son histoire, la Sûreté du Québec a su réagir et s’adapter aux époques qu’elle a traversées. L’organisation est passée d’un corps de police pratiquement confiné à la ville de Québec à un corps de police provincial ayant une réelle présence dans l’ensemble des régions de la province. Elle a également su se moderniser et se professionnaliser au travers de tous ces changements structurels et organisationnels.

François Beaudoin, conseiller en patrimoine, 2024

L’intégration des femmes dans les forces policières au Québec marque un tournant historique, à la fois pour les institutions de sécurité publique et pour la société québécoise. Avec leur arrivée progressive dans les rangs policiers, les femmes ont contribué non seulement à diversifier les effectifs, mais également à modifier la culture organisationnelle des corps policiers. Cette transformation a remodelé un domaine autrefois perçu comme exclusivement masculin.

Au-delà de leur présence, les policières ont joué un rôle déterminant d’innovatrices, notamment dans les domaines du service à la communauté, de la prévention du crime, de l’aide aux victimes de violences sexuelles et conjugales, de la communication active et de la désescalade de la tension dans la gestion de crises. Elles ont aussi progressivement fait leur place dans des postes de cadres intermédiaires et de direction, souvent contre vents et marées, en redéfinissant les standards du leadership dans un environnement encore marqué par des résistances culturelles.

Intégration progressive des femmes dans la sécurité publique

Au Québec, les femmes civiles intègrent la Police provinciale dès 1920, mais leur rôle se limite au travail de bureau. En 1925, la Police provinciale embauche des matrones, surnommées également femmes de peine, pour assurer la fouille, l’escorte et la garde des prisonnières. Toutefois, elles ne disposent d’aucun pouvoir d’arrestation ni du droit de porter une arme à feu. Elles travaillent dans les établissements de détention pour femmes de Montréal et de Québec et sont payées à la journée. À partir de 1962, leur poste devient permanent. Elles reçoivent alors le même uniforme que les autres membres de l’organisation, à l’exception de l’écusson d’épaule distinctif les identifiant comme matrones.

Le 17 juin 1975, durant l’Année internationale de la femme et dans un moment charnière du féminisme québécois, Nicole Juteau devient la première policière embauchée par la Sûreté du Québec. Pourtant, le règlement no 7 de la Commission de police du Québec sur les normes d’embauche des policiers ne prévoit pas l’embauche de femmes, exigeant qu’un policier soit un homme d’au moins 5 pieds 8 pouces et de 140 livres. Ce règlement la prive d’exercer pleinement ses fonctions jusqu’à ce qu’il soit modifié, le 21 août 1975. En attendant, elle est cantonnée au travail de bureau jusqu’à son assermentation le 11 septembre 1975, devenant alors la première policière québécoise investie des mêmes devoirs et pouvoirs que les policiers masculins.

Ailleurs au Québec, le Service de police de Gatineau-Métro est le premier à suivre la Sûreté du Québec en embauchant une policière le 22 octobre 1975, suivi du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal le 11 juin 1979, puis du corps de police de la Ville de Québec, qui accueille ses deux premières policières en 1980. Par effet domino, ces embauches favorisent progressivement l’intégration des femmes dans les corps policiers municipaux du Québec.

Au Canada, la Police provinciale de l’Ontario assermente ses premières policières le 21 juin 1974. La Gendarmerie royale du Canada assermente 32 femmes à travers le Canada le 16 septembre 1974, et la Force constabulaire royale de Terre-Neuve fait de même le 15 décembre 1980.

Nicole Juteau : une pionnière dans la police québécoise

En 1972, Nicole Juteau amorce un parcours hors du commun en s’inscrivant en techniques correctionnelles au collège Ahuntsic, faute de pouvoir accéder directement au programme de techniques policières, alors interdit aux femmes. L’année suivante, elle intègre finalement le cursus policier, malgré les avertissements sur son avenir professionnel limité. On l’informe qu’aucun poste ne lui sera offert comme policière à la fin de sa formation et on lui fait signer un document de désengagement d’embauche.

En janvier 1975, Nicole Juteau ainsi que deux autres femmes sont admises à l’Institut de police du Québec. Malgré les inévitables ajustements d’intégration, elle se démarque durant sa formation, notamment dans les épreuves de tir, où elle obtient quatre étoiles, soit le niveau le plus élevé. Elle se révèle également aussi performante que ses collègues masculins dans les tests physiques, obtenant globalement la troisième position de sa cohorte.

Diplômée le 9 mai 1975 de l’Institut de police du Québec à Nicolet, elle assiste aux rencontres d’embauche des organisations policières. C’est la Sûreté du Québec qui la rappelle en juin 1975, tandis que ses deux collègues trouvent un poste comme agentes de la paix à la Baie-James, sans toutefois obtenir les pleins pouvoirs policiers.

Dès son arrivée à la Sûreté du Québec, Nicole Juteau fait face à des défis d’adaptation. Durant sa première année, elle doit prouver à la Sûreté du Québec que l’embauche d’une policière était le bon choix. Elle est d’ailleurs la seule femme à être embauchée cette année-là.

Envoyée au poste de Shawinigan après son assermentation, elle y travaille six ans comme patrouilleuse. À ses débuts, elle est accueillie froidement : peu de collègues veulent faire équipe avec elle, sauf le patrouilleur-enquêteur du poste, et certaines épouses de policiers s’opposent à sa présence. Toutefois, auprès de la population, l’accueil est plutôt favorable et les mentalités évoluent progressivement.

L’uniforme lui-même est inadapté aux femmes : chemise trop large qu’elle doit épingler au niveau de la poitrine, pantalon trop grand et cravate trop longue. Progressivement, les uniformes seront ajustés à leurs besoins.

Pionnière malgré elle, Nicole Juteau ne s’est jamais perçue ainsi. Son amour du métier a surpassé les défis rencontrés et elle n’aurait rien changé à son parcours. En 1999, lors du Colloque sur la femme policière « S’unir pour grandir ensemble » à l’Institut de police du Québec, elle a déclaré : « Malgré tout, j’avais choisi le plus beau métier du monde. Ma carrière a été toute ma vie; j’en suis sortie très gagnante et très forte. » Son parcours illustre sa passion pour son métier et sa détermination à surmonter les défis qui se dressaient devant elle.

L’embauche de Nicole Juteau a marqué un tournant en ouvrant la voie à des centaines de femmes policières, toutes animées par la passion de leur métier.

Une avancée sociale majeure : quand la police ouvre la voie

Il peut sembler paradoxal qu’un milieu historiquement marqué par des valeurs masculines ait été l’un des premiers à embaucher une femme dans une profession traditionnellement réservée aux hommes. Pourtant, cette initiative a contribué à convaincre la population québécoise que la mixité professionnelle était non seulement possible, mais souhaitable. Lors de l’assermentation de Nicole Juteau, le 11 septembre 1975, le directeur général de la Sûreté du Québec, Jacques Beaudoin, a souligné l’importance historique de cet événement, affirmant que l’organisation ouvrait un nouveau chapitre de son histoire. Malgré les défis qu’elle doit affronter, son arrivée est perçue comme une avancée nécessaire et bénéfique.

L’arrivée des femmes dans les forces policières a contribué à l’évolution de la profession et à un changement profond dans les attitudes et les mentalités, tant chez les policiers que dans la société. Leur présence a favorisé une meilleure acceptation sociale de leur rôle et a transformé le service à la communauté en intégrant des approches plus diversifiées.

Le Colloque sur la femme policière de 1999 met en lumière l’apport indéniable des femmes : elles favorisent le dialogue dans les interventions, réduisent les tensions et modèrent l’usage de la force, contribuant ainsi à l’évolution des pratiques et des mentalités au sein des corps policiers.

Au fil des années, plusieurs femmes ont été des pionnières dans diverses fonctions policières, notamment au sein des services spécialisés. Elles ont également accédé aux grades d’officier, de lieutenante jusqu’à celui de directrice générale, brisant ainsi plusieurs plafonds de verre.

Leur cheval de bataille : ne bénéficier d’aucun traitement de faveur et être considérées comme les égales de leurs collègues masculins.

La représentativité des policières

En 1986, soit 11 ans après l’embauche de la première policière, le Québec compte, selon Statistique Canada, 336 policières, qui forment 2,5 % des effectifs. Les débuts sont donc modestes. À partir de 1990, on observe en moyenne une progression annuelle de 1 % de l’effectif féminin dans les services de police du Québec.

En 1988, un protocole d’entente est signé entre le ministère de la Sécurité publique, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science ainsi que l’Institut de police du Québec, afin de créer une attestation d’études collégiales en techniques policières. Ce diplôme ouvre une voie d’accès plus rapide au métier et facilite l’intégration d’un plus grand nombre de femmes.

Le 1er avril 2001 entre en vigueur la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics (RLRQ, c. A-2.01), qui oblige les organismes publics à offrir un programme d’accès à l’égalité en emploi à leur personnel. Les femmes font partie des groupes visés, aux côtés des Autochtones ainsi que des minorités visibles et ethniques. Cette mesure permet donc de recueillir des données probantes pour orienter les décisions. Depuis 2002, la Sûreté du Québec publie ainsi dans ses rapports annuels de gestion la progression de la représentativité des femmes au sein de l’organisation ainsi que leur évolution de carrière à travers leurs promotions en grade.

Selon les rapports annuels de gestion, entre 2002 et 2024, le taux moyen d’embauche des policières à la Sûreté du Québec s’établit à 30,7 %, soit en moyenne près de 71 nouvelles recrues féminines chaque année. En 2024, ce taux atteint 33,3 %. Sur la même période, la part des femmes au sein des effectifs globaux passe de 11 % à 28,2 %. En 2024, la répartition par catégories d’emploi montre que les officières représentent 14,6 % de l’ensemble des officiers, les sous-officières 29 % et les agentes 29,1 %. Ces progrès reflètent l’effet combiné des mesures de formation, des programmes d’accès à l’égalité et d’une volonté institutionnelle affirmée de suivre de près leur ascension dans l’organisation.

En somme, ce chemin, tracé par des pionnières comme Nicole Juteau, a non seulement modifié la composition des effectifs, mais a aussi contribué à faire évoluer la culture organisationnelle et la perception sociale du métier. Par leur passion, leur compétence et leur leadership, les policières ont enrichi les pratiques policières, notamment en matière de prévention, de communication active, d’aide aux victimes et de gestion des tensions. Il est vrai que certains défis subsistent, notamment des enjeux transversaux d’équité, tels que le plafond de verre, la conciliation travail-famille ou la prévention de la discrimination. Néanmoins, l’augmentation de leur représentativité s’accompagne d’un enrichissement des perspectives, contribuant à façonner une police plus inclusive, au bénéfice de toute la société.

Aujourd’hui, la reconnaissance de la place des femmes dans la police se poursuit. Lors des cérémonies d’assermentation, la directrice générale de la Sûreté du Québec, Johanne Beausoleil, rappelle avec fierté l’importance de la représentativité des femmes et réitère son engagement envers leur présence active.

L’embauche de la première policière au Québec est un événement historique inscrit au Répertoire du patrimoine culturel du Québec.

Marie-Claude Blais, bibliothécaire archiviste, 2025

Explorer les thématiques

Cette section se penche sur les événements majeurs ayant marqué l’histoire de la Sûreté du Québec et l’histoire québécoise.

Dans ces textes, la Sûreté du Québec est en mode réaction face à des événements soudains, tels que des catastrophes naturelles, des crises ou des décès de masse. L’implication de la Sûreté du Québec dans ces moments d’urgence est cruciale pour sauver des vies et aider les citoyens en danger.

Cette section plonge dans l’histoire, dans l’évolution et dans le quotidien des différentes unités ayant jalonné l’histoire de la Sûreté du Québec, bien souvent à partir de leurs débuts.

Nous y présentons les changements qu’a vécus chacune de ces unités, ainsi que la création de celles-ci et l’impact qu’elles ont eu sur l’organisation et le travail policier au Québec.

Cette section regroupe l’histoire de crimes ayant marqué l’imaginaire québécois. Pour que ces événements soient pris en compte, ils doivent avoir été fortement médiatisés, avoir eu un impact sur la société québécoise et avoir fait l’objet d’une enquête de la Sûreté du Québec.

Chaque texte présente l’implication de la Sûreté du Québec au travers d’une contextualisation historique, au cœur de l’enquête et des démarches judiciaires.

Cette section illustre la carrière de différents personnages clés qui ont marqué l’histoire de la Sûreté du Québec. Le cadre d’emploi du personnage n’est pas un facteur déterminant de son importance; ce sont plutôt les réussites, les réformes ainsi que les événements majeurs auxquels celui-ci a participé qui importent.

Cette section examine certaines des opérations majeures ayant marqué l’histoire de la Sûreté du Québec et l’histoire québécoise.

Les opérations de sécurité planifiées par la Sûreté du Québec y sont présentées sous différentes facettes. On peut donc y retrouver des événements tels que la visite de dignitaires, la tenue de sommets et la présentation de grandes manifestations sociales ou sportives. Le rôle et l’implication de la Sûreté du Québec dans ces événements de grande envergure sont au centre de ces textes.

Parcourir les événements

Philippe-Auguste Piuze devient chef de la Police provinciale

1er octobre 1937

Le lieutenant-colonel Philippe-Auguste Piuze est le dirigeant de l’organisation de 1937 à 1940. Il porte le titre de chef de la Police provinciale jusqu’en 1938, puis commissaire de la Sûreté provinciale jusqu’en 1940.

Nommé à 48 ans, monsieur Piuze assume cette fonction durant un peu plus de deux ans. Militaire de carrière, il occupe aussi des postes importants dans les pénitenciers et les prisons. Il est assisté de Léon Lambert, commissaire adjoint, et de monsieur Redmond Roche, surintendant à Montréal. Il meurt à l’âge de 78 ans, le 8 septembre 1967.

Patrimoine de la Sûreté du Québec, 2021

Affaire Aurore Gagnon

12 février 1920

En 1920, le petit village de Sainte-Philomène-de-Fortierville, dans le comté de Lotbinière, est le théâtre d’une tragédie qui bouleverse le Québec et qui s’inscrit dans le folklore québécois.

Née le 31 mai 1909, Aurore Gagnon est la cadette des cinq enfants de Marie-Anne Caron et Télesphore Gagnon. En 1915, après la naissance du benjamin de la famille, Joseph Gagnon, Marie-Anne Caron tombe malade. Afin d’aider Télesphore à prendre soin des enfants et de la maison, le couple décide, en 1916, d’accueillir Marie-Anne Houde, une récente veuve, au sein de la famille.

C’est à partir de ce moment qu’une série de drames frappe la famille Gagnon. Le premier de ceux-ci est la mort de Joseph Gagnon, alors âgé de 2 ans. Survenue le 6 novembre 1917, cette mort naturelle n’a pas de raison, selon le coroner Jolicœur, d’éveiller les soupçons. L’enfant est inhumé le lendemain de sa mort, dans la paroisse de Sainte-Philomène-de-Fortierville. Quelques jours plus tard, le 13 novembre 1917, Lucina Gagnon, alors âgée de 5 ans, meurt prématurément. Elle est inhumée le lendemain de sa mort, dans la paroisse de Sainte-Emmélie-de-Lotbinière. Le 23 janvier 1918, Marie-Anne Caron meurt de complications dues à sa maladie. Neuf jours plus tard, Télesphore Gagnon et Marie-Anne Houde se marient. Houde et ses enfants s’installent alors dans la maison des Gagnon.

C’est au courant de l’été 1919 que les sévices à l’endroit d’Aurore commencent. Marguerite Lebœuf, une amie de Marie-Jeanne Gagnon, la sœur aînée d’Aurore, en témoigne dans sa déposition lors de l’enquête préliminaire. Du 16 septembre au 17 octobre 1919, Aurore séjourne à l’Hôtel-Dieu de Québec pour soigner un ulcère au pied qui ne guérit pas. En janvier et février 1920, la famille Gagnon reçoit la visite de Rose-Anna Gagnon, la demi-sœur de Télesphore, ainsi que la visite de leur voisine Exilda Lemay. Ceux-ci constatent alors le piètre état de santé d’Aurore, ainsi que l’inaction de ses parents.

Le 12 février 1920, vers 11 h, Aurore sombre dans un profond délire. À la demande de Marie-Anne Houde, Exilda Lemay et le Dr Lafond se présentent à la maison des Gagnon. Avant d’arriver chez les Gagnon, Lemay contacte le curé Ferdinand Massé qui se présente en compagnie du juge de paix Oréus Mailhot. C’est dans le courant de l’après-midi que le Dr Lafond constate qu’Aurore est dans un coma profond et qu’il n’y a plus rien à faire pour l’aider. Étant parti au bois dans la matinée, Télesphore Gagnon est averti de la situation et rentre chez lui vers 16 h. C’est dans les environs de 19 h qu’Aurore rend son dernier soupir.

Le lendemain du décès d’Aurore, à la demande du coroner Jolicœur, le Dr Albert Marois procède à l’autopsie de la victime. Il répertorie 54 blessures sur le corps de l’enfant et, après un examen toxicologique des viscères par le Dr Wilfrid Derome, il conclut à un empoisonnement général causé par septicémie.

Peu de temps après les funérailles d’Aurore, qui ont lieu le 14 février 1920, le constable Lauréat Couture de la Police provinciale ainsi que les constables Verret et Bouchard procèdent aux arrestations de Marie-Anne Houde et de Télesphore Gagnon. Étant responsable de l’enquête de terrain, le constable Couture obtient la coopération de Marie-Jeanne et Gérard Gagnon, la sœur et le frère d’Aurore, pour l’aider à trouver des pièces à conviction.

Le 18 mars 1920, après les enquêtes préliminaires, la cour de police décide de porter une accusation de meurtre contre les époux Gagnon. La première à subir son procès est Marie-Anne Houde. Elle est reconnue coupable de meurtre et condamnée à la pendaison le 21 avril 1920. Pour sa part, Télesphore Gagnon est reconnu coupable d’homicide involontaire le 29 avril 1920 et condamné à la prison à vie le 4 mai 1920.

À quelques jours de sa pendaison, Marie-Anne Houde voit sa peine commuée en prison à vie grâce à une campagne réformiste en faveur de l’abolition de la peine capitale. Le 3 juillet 1935, Marie-Anne Houde est libérée à cause de son état de santé critique et elle décède le 12 mai 1936, probablement d’un cancer du sein qui s’est propagé aux poumons.

En 1925, après avoir purgé cinq ans de sa sentence, Télesphore Gagnon est libéré pour bonne conduite. À la mort de Marie-Anne Houde, il épouse Marie-Laure Habel. Il décède le 30 août 1961 à l’âge de 78 ans.

L’affaire Aurore Gagnon a captivé les médias et le Québec tout entier. Cette cause est devenue le point tournant dans l’évolution de la justice pour les enfants au Québec.

Patrimoine de la Sûreté du Québec, 2024

Guy Coulombe devient directeur général de la Sûreté du Québec

13 mai 1998

Guy Coulombe est directeur général de la Sûreté du Québec de mai 1998 à novembre 1998.

Sociologue de formation et gestionnaire, monsieur Coulombe, fonctionnaire de carrière et dirigeant d’entreprises québécoises publiques et privées, est à la tête de la Sûreté du Québec pendant deux ans. Il est successivement secrétaire général du gouvernement du Québec (1975), président-directeur général de la Société générale de financement (1978) puis d’Hydro-Québec (1982) et président de la papetière Consolidated Bathurst (1988). Le 20 novembre 1996, âgé de 60 ans, il prend la direction de la Sûreté du Québec de façon intérimaire, puis est confirmé dans son poste de directeur général le 13 mai 1998, fonction qu’il occupe jusqu’en novembre. Par la suite, il devient directeur général de la Ville de Montréal (1999), et il présidera ensuite une commission gouvernementale sur les forêts publiques du Québec (2003).

Patrimoine de la Sûreté du Québec, 2021

Affaire Donald Morrison

22 juin 1888

L’affaire éclate en 1888 dans les cantons de Mégantic et de Compton. Donald Morrison, fils d’immigrants écossais, retourne au pays après un séjour de 10 ans dans l’Ouest américain. Morrison constate que l’endettement force ses parents à vendre leur terre; il va à la rencontre du nouveau propriétaire avec qui une querelle éclate. Morrison tire du fusil sur ce dernier, incendie un de ses bâtiments et prend la fuite. Normalement, la tâche de retrouver Morrison incombe au constable du district, un homme de loi embauché par le juge de paix Joseph Morin, mais un guide et chasseur américain, Lucius « Jack » Warren, se porte également volontaire. Il est dûment assermenté par le juge Morin, qui lui remet le mandat d’arrestation.