Affaire Blanche Garneau

Affaire Blanche Garneau

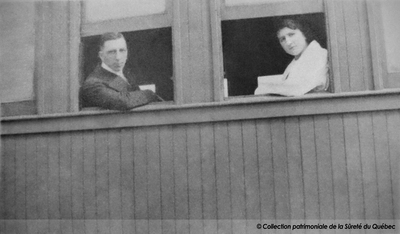

Photographies

Affaire Blanche Garneau

28 juillet 1920

À la fin du mois de juillet 1920, des enfants font une découverte macabre dans le parc Victoria à Québec : un cadavre gît sur le sol, partiellement recouvert d'un morceau de tissu. La victime est Blanche Garneau, une jeune fille d'un quartier ouvrier qui a disparu depuis six jours. La mort violente de cette Québécoise, vraisemblablement violée et étranglée, soulève l'horreur générale.

La tâche des enquêteurs s’annonce difficile. Il n’y a pas de témoins directs, quelques objets ont été retrouvés et l’emplacement du meurtre a été piétiné par les curieux. Malgré les efforts concertés de la police municipale de Québec, des détectives provinciaux et une enquête du coroner, l’investigation s’enlise. Les indices et les témoignages sont minces et les fausses pistes abondent.

Ce qui devient « l’affaire Blanche Garneau » prend une tournure inattendue et remet en cause les pratiques de la Police provinciale et du Bureau des détectives provinciaux. L’incapacité des policiers et de la justice à retracer les meurtriers et l’échec du procès de deux suspects alimentent la rumeur publique. L’impasse judiciaire devient une véritable bombe politique. L'opposition parlementaire brandit l'affaire Garneau en chambre au début de l'année 1922. L'inefficacité de la justice à contrer une vague de meurtres que connaît la province est dénoncée.

Les rumeurs et les ragots, fondés ou non, imprègnent l'opinion publique, et l’affaire devient un débat de société. La rumeur accuse en outre le gouvernement de paralyser l’enquête pour protéger des députés et des amis du régime prétendument mêlés à l’affaire. Le gouvernement prend les grands moyens. Quelques mois avant les élections, le premier ministre d’alors, Louis-Alexandre Taschereau, annonce le 10 novembre 1922 la mise sur pied d’une commission royale d'enquête chargée d’étudier l’ensemble de l'administration de la justice dans l'affaire Blanche Garneau.

La Commission tient ses audiences du 21 novembre au 31 décembre 1922. Elle doit établir si les autorités ont tout fait pour découvrir les auteurs du meurtre, et si elles ont tenté de soustraire des informations aux tribunaux. Enfin, elle doit en découvrir les auteurs. Pendant des semaines, tout le personnel du Bureau des détectives, dont le chef Lorrain, et même le procureur général et premier ministre Alexandre Taschereau et son assistant Charles Lanctôt défilent devant la Commission, révélant le fonctionnement du Bureau des détectives provinciaux. Les observations de la Commission mettent en évidence les problèmes de transmission des informations sur les enquêtes, l’absence de formation des détectives et des lacunes dans la collaboration des milieux délinquants avec la police. Dans leur rapport, les commissaires réfutent les allégations de négligence et de partialité lancées contre les autorités provinciales et la police.

Quelques mois avant le dépôt des travaux de la Commission d’enquête, alors que l’indignation publique est à son comble, le gouvernement propose, en février 1922, une nouvelle « Loi de police » destinée à réformer la Police provinciale. Ce faisant, le gouvernement cherche surtout à corriger les faiblesses du Bureau des détectives provinciaux, avec son chef Lorrain, en l’intégrant complètement à la Police provinciale. C’est la fin du règne des détectives privés. Par ailleurs, la Police provinciale en profite pour corriger certaines des lacunes révélées par l’affaire Garneau. Un dossier du personnel est créé pour chaque membre de l’organisation. Le détail des causes et des enquêtes est consigné dans un registre.

Malgré que l’affaire Blanche Garneau ne soit toujours pas résolue de nos jours, elle a mené au changement de certaines pratiques policières et judiciaires.

Patrimoine de la Sûreté du Québec, 2020