Polygraphes et polygraphie à la Sûreté du Québec

Polygraphes et polygraphie à la Sûreté du Québec

Objets

Photographies

Polygraphes et polygraphie à la Sûreté du Québec

L’idée de déceler un mensonge en détectant la variante de la pression sanguine apparaît dès le 18e siècle dans l’ouvrage romancé de Daniel Defoe (1661?-1731), An effectual scheme for the immediate preventing of street robberies, and suppressing all other disorders of the night, publié en 1731. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, le physiologiste italien Angelo Mosso (1846-1910) expérimente et améliore le pléthysmographe, un appareil scientifique servant à mesurer et enregistrer les changements dans le flux sanguin tout en associant ces variables aux émotions et aux stimuli, comme la peur et les sursauts. Il est donc aisé de comprendre l’origine de l’appellation du « détecteur de mensonges »!

Il faut attendre les travaux de Leonarde Keeler (1903-1949), considéré comme le père du polygraphe par plusieurs, pour réellement atteindre un horizon de rigueur scientifique. En 1939, il fait breveter le prototype du Keeler Polygraph.

La première unité à utiliser les polygraphes à la Sûreté provinciale est l’Escouade des homicides, de la Division de Montréal. Durant les années 1950, les enquêteurs utilisent le Keeler Polygraph, modèle 302, de la compagnie Associated Research, basée à Chicago, dans l’Illinois. Par la suite vient le B & W Lie Detector Electronic Psychometer, modèle 7AC, de la compagnie B & W Associates, basée à Michigan City, dans l’Indiana. Ce dernier modèle, plus performant, est utilisé durant les années 1960.

Dans le but avoué de combattre la criminalité avec des moyens plus sophistiqués, la Section de polygraphie, qui est rattachée au Bureau du conseiller en enquêtes criminelles, est officiellement inaugurée en juillet 1976. Le tout premier polygraphiste officiel de la Sûreté du Québec est l’agent John Galianos. Comme il n’existe pas encore d’école de formation au Canada, les connaissances sont acquises à l’Institut de polygraphie Keeler de Chicago. Entre 1976 et 1995, les spécialistes utilisent le Factfinder, un produit de haute qualité de la Lafayette Instrument Company, basée en Indiana.

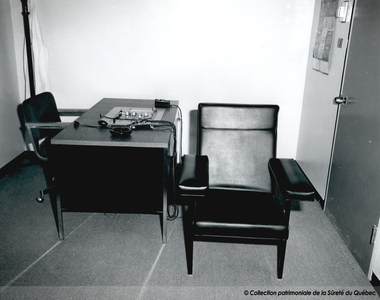

Une épreuve polygraphique se divise habituellement en trois phases distinctes. Au départ, il y a l’entrevue préliminaire avec le sujet, où il est question de ses antécédents physiques et psychologiques, ainsi que de sa condition intellectuelle, du fonctionnement de l’appareil et, finalement, de la signature du formulaire d’acceptation volontaire. Initialement, cette période est prévue pour réduire l’anxiété du sujet et démontrer qu’il est apte à passer le test.

Vient ensuite l’étape du test polygraphique, se déroulant seul à seul entre le sujet et le polygraphiste. Une série de questions est posée au sujet, incluant des questions générales (nom, âge, adresse, métier), ainsi que des questions relatives à l’enquête. Le rôle du spécialiste est d’analyser les résultats et de tirer une des trois conclusions suivantes : il est en présence de réactions d’apparence mensongère, il est en présence de réactions normales avec apparence de vérité ou le test est non concluant. Dans ce dernier cas, il ne peut pas se forger une opinion scientifique vis-à-vis des réactions physiques ou psychologiques du sujet.

Après les analyses des enregistrements polygraphiques, l’entrevue finale se déroule avec le sujet et un retour sur les résultats du test peut être effectué. L’enquêteur prend note des résultats et peut faire des liens pertinents entre son enquête, le sujet et les résultats. Normalement, le test se fait vers la fin d’une enquête, afin de s’assurer que certains éléments de preuve servent à étoffer la série de questions.

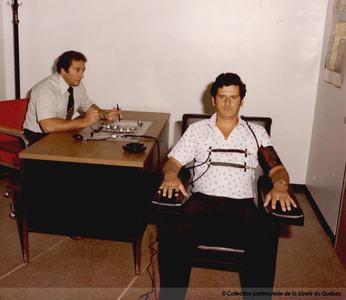

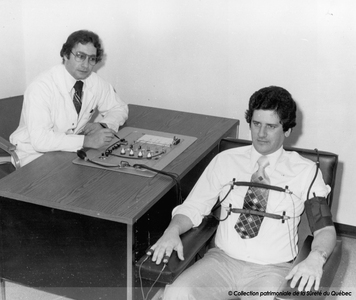

De façon générale, un polygraphe est fabriqué à partir de trois composantes principales, soit le pneumographe, le galvanomètre et le sphygmographe. Le pneumographe est composé de deux tubes ondulés apposés sur la poitrine et enregistre les variations respiratoires. Pour sa part, le galvanomètre enregistre la sudation par l’utilisation de deux électrodes appliquées sur les doigts. Finalement, le sphygmographe note le rythme des pulsations cardiaques et le flux et le reflux sanguins, en plus d’enregistrer la tension artérielle. Cet appareil est donc la combinaison de trois instruments scientifiques recueillant et enregistrant des données sur des chartes graphiques.

Un virage numérique s’effectue en 1993, lorsque les enregistrements recueillis sur de nouvelles machines sont portés à l’écran, rendant l’opération plus fiable encore. Le premier modèle électronique utilisé par les spécialistes, entre 1995 et 2005, est le polygraphe de la Stoelting Co., modèle CPS I. Son successeur, le CPS II, est utilisé depuis 2005 à la Sûreté du Québec.

Depuis leurs débuts dans l’organisation, les polygraphes ont été d’une grande utilité. Le domaine de la polygraphie n’a cessé de se perfectionner afin de donner des résultats de plus en plus fiables. L’analyse de ces résultats a permis aux polygraphistes d’offrir de meilleures conclusions aux enquêteurs.

Frédéric Martel, technicien en muséologie, 2020