Création du Service de l'identité judiciaire

Création du Service de l'identité judiciaire

Objets

Photographies

Création du Service de l'identité judiciaire

15 octobre 1925

Le Laboratoire de recherches médico-légales, le premier du genre en Amérique, ouvre ses portes en 1914, à Montréal. C’est le docteur Wilfrid Derome qui en est le fondateur. En 1910, après deux ans de formation à Paris, il revient au Québec pour convaincre le gouvernement provincial de la nécessité de disposer d’un laboratoire au service de la justice. C’est le début de la police scientifique au Québec.

Le contexte de création du service est lié à un cas criminel majeur : l’affaire Blanche Garneau de 1920. Lors de l’enquête, le manque d’expertise dans l’identification et la protection d’une scène de crime mène les détectives du Bureau des détectives provinciaux vers plusieurs fausses pistes. L’affaire est d’ailleurs grandement médiatisée et le fait que le processus soit bâclé cause une situation tendue qui est directement liée à l’intégration du Bureau des détectives provinciaux à la Police provinciale en 1922.

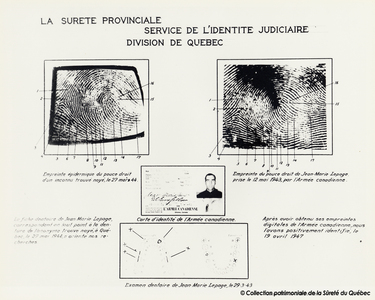

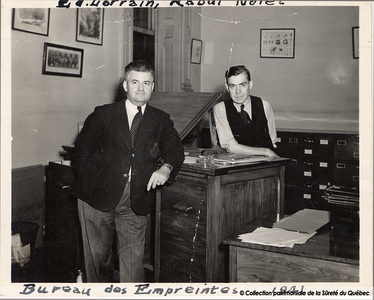

L’intégration de la police judiciaire amène la Police provinciale à former, en 1925, son propre service d’identité judiciaire devenu, de nos jours, le Service de la criminalistique. Le travail de fichage des empreintes digitales, des photographies et des renseignements sur les détenus est lancé. Les premiers tests de fichiers sont faits à la prison de Bordeaux avec deux photographes et quelques détenus.

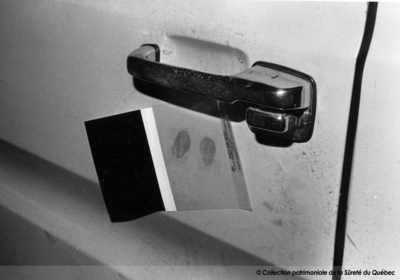

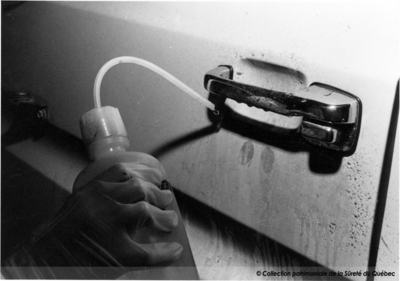

En 1971, la Sûreté du Québec met en place un système mécanisé accélérant la recherche des fiches d’empreintes, le Miracode. En 1978, une des grandes avancées pour la Sûreté du Québec est la création d’un laboratoire de développement des empreintes à Montréal. Les techniques utilisées sont peu nombreuses, mais la poudre et le nitrate d’argent commencent déjà à être utilisés. De plus, plusieurs petits locaux sont dédiés au poudrage des pièces à conviction dans les districts.

Durant les années 1980 et 1990, le service se dote de nouvelles techniques pour l’analyse des empreintes digitales, notamment les vapeurs d’iode, un premier laser à l’argon et les premiers Polilight. Avec l’intégration de toutes ces nouvelles techniques, le service réaménage le laboratoire de Québec à l’image de celui de Montréal. Il réaménage également les locaux de poudrage des districts pour en faire plusieurs petits laboratoires de développement des empreintes. En 1992, la Sûreté du Québec met en place un système informatisé dédié à la recherche d’empreintes, le SAID Orion ou Printrak.

Au courant des années 2000, la Sûreté du Québec commence l’utilisation d’appareils de numérisation pour la prise des empreintes plutôt que l’encre et le papier. En 2004, Alexandre Beaudoin, un civil professionnel au Service de l’identité judiciaire, développe une nouvelle technique de révélation des empreintes latentes, l’Oil Red O. Cette méthode pour trouver les empreintes sur le papier mouillé est éventuellement adoptée à travers le monde. Cette période est aussi marquée par l’apparition de nouvelles techniques de révélation des empreintes telles que l’acide jaune, l’indanedione-zinc et le dioxyde de titane.

En 2010, les laboratoires de développement des empreintes de district sont officiellement fermés. Ils sont désuets et leur mise à jour s‘avère onéreuse. De plus, les techniques de développement d’empreintes sont de plus en plus complexes, donc leur exécution par des spécialistes formés devient une nécessité.

En 2012, la Sûreté du Québec fait l’acquisition d’un nouveau système informatique de recherche d’empreintes, le MorphoBIS. Ce système améliore encore plus la gestion et la capacité de recherche des fiches d’empreintes.

Les techniques et la technologie associées à la science judiciaire ne cessent d’évoluer depuis sa démocratisation au début du 20e siècle. La Sûreté du Québec bénéficie de cette démocratisation et elle continue de profiter des avancements dans ce domaine assez récent.

Patrimoine de la Sûreté du Québec, 2020