Grève de l’amiante à Asbestos

Grève de l’amiante à Asbestos

Photographies

Grève de l’amiante à Asbestos

14 février 1949

Par sa durée et sa médiatisation, la grève à la Canadian Johns-Manville d’Asbestos, en 1949, dessine un portrait peu flatteur de la Sûreté provinciale. Pourtant, son déroulement n’est pas exceptionnel pour l’époque. Il rappelle d’autres conflits qui éclatent dans des petites villes dont la prospérité dépend directement d'une ou deux industries. La grève d’Asbestos devient l’étendard des opposants au gouvernement Duplessis, non seulement à cause des principes qu'elle défend (meilleurs salaires, cotisation syndicale, participation à la gestion), mais aussi par le mouvement inédit de sympathie qu'elle suscite dans le public, fort de l'appui d'une grande partie du clergé catholique et de la visibilité des médias. C’est pourtant un ouvrage publié en 1956 sous la direction de Pierre Elliott Trudeau, réunissant les textes des intellectuels engagés de l’époque, qui inscrit pour longtemps ce conflit dans la mémoire populaire.

Dans ce type de localité mono-industrielle, la solidarité locale autour des grévistes est plus forte qu’à Montréal et, conséquemment, les opérations policières plus observées et commentées. Systématiquement, l’arrivée des briseurs de grève embauchés par les employeurs provoque des violences et des demandes d’intervention. Avant 1930, la Sûreté provinciale peut envoyer, tout au plus, une quinzaine de policiers sur le terrain. Le renforcement de la gendarmerie et l’intégration partielle des autres corps de police en 1938 donnent ensuite au gouvernement une force importante prête à être mobilisée en cas de conflits majeurs.

Le scénario des interventions de la Sûreté provinciale dans ce type de conflit ouvrier se répète de façon presque monotone. Les policiers sont envoyés par le département du Procureur général avec ou sans l'accord des autorités locales. Ils s'installent ensuite sur les propriétés de la compagnie. Leurs efforts pour empêcher la formation de lignes de piquetage et faciliter l'entrée des briseurs de grève finissent par provoquer des heurts avec les grévistes. Le conflit s'éternise, et il suffit de quelques incidents pour que se déclenche une guerre ouverte dont les conséquences sont l'envoi de renforts et le durcissement des mesures répressives.

Les arrestations qui s'ensuivent ont pour effet d'envenimer le conflit et de convaincre la population ouvrière de la partialité des forces de l'ordre. Chaque fois, l'image de la police gouvernementale, bras armé de l'État provincial, sort ternie auprès de la population locale liée par le travail ou la famille avec les grévistes. Dans tous les cas, l’attitude hostile ou tolérante des gouvernements envers les syndicats influence la stratégie policière et l’issue du conflit. Comme dans toutes opérations, la stratégie des officiers qui dirigent les opérations sur place a aussi un impact déterminant.

L'intransigeance manifestée par le gouvernement Duplessis face aux revendications syndicales ne se dément pas au cours des années d'après-guerre. Son parti pris pour les employeurs et les nombreux obstacles opposés à l'action syndicale créent un climat de confrontation qui alimente la violence des conflits ouvriers. C’est donc dans un climat social tendu que s’inscrit la grève d’Asbestos.

Amorcées en décembre 1948, les négociations entre la Fédération de l'industrie minière, affiliée à la Confédération des travailleurs catholiques du Canada, et les compagnies minières de la région sont rompues au début de 1949. Le 13 février, les employés de la Canadian Johns-Manville d'Asbestos rejettent l'idée de recourir à l'arbitrage, car ce mécanisme joue rarement en faveur des ouvriers, et décident de déclencher un arrêt de travail bientôt déclaré illégal.

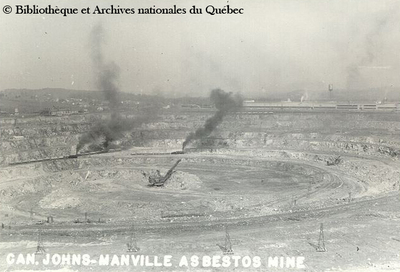

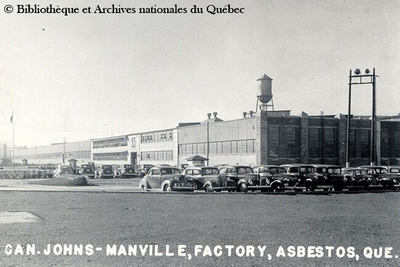

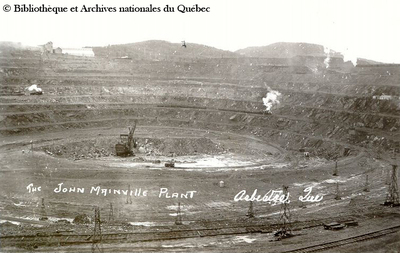

À cette époque, le Québec produit 85 % de l'amiante extrait dans le monde entier. Pour ne pas trop perturber la production mondiale d’amiante, la compagnie engage rapidement des briseurs de grève.

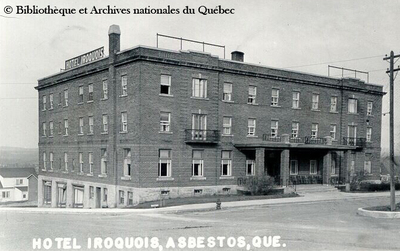

En février 1949, le gouvernement du Québec déploie un contingent de 114 hommes de la Sûreté provinciale pour ramener l’ordre, principalement des policiers de la route et des gendarmes des districts de Québec et de Montréal. Les membres de l'État-major logent à l'Hôtel Iroquois, propriété de la compagnie qui assume les frais de séjour. Les hommes de troupe, pour leur part, séjournent dans des baraques aux limites de la ville. Évidemment, la présence des policiers ne fait qu’envenimer la situation. Au cours des mois qui suivent, ce sont environ 265 policiers de diverses branches de la Sûreté provinciale qui convergent vers la petite ville d’Asbestos, soit environ la moitié de l’effectif de la Sûreté provinciale sur le territoire provincial.

Le conflit stagne, et la ville oscille entre des moments de tranquillité et de tension, de manifestations et de calme plat. Tout au long de la grève, des accrochages et des arrestations musclées suivies de longs interrogatoires ont lieu, alors que l’appui aux grévistes augmente dans la population et même dans le clergé. La journée du 5 mai 1949 est particulièrement tendue. En riposte à une attaque contre quelques policiers, la Sûreté provinciale investit la ville, et ses 265 policiers procèdent à l’arrestation de 135 grévistes.

La grève prend fin le 1er juillet 1949 grâce à la médiation de monseigneur Roy. Malgré la mobilisation syndicale et l’appui populaire, les grévistes n’obtiennent pas de concessions intéressantes. Les maigres résultats du conflit n’empêchent toutefois pas la grève d’Asbestos d’être reconnue comme un marqueur à la fois de son époque et de la mémoire populaire, jouant ainsi un rôle crucial dans l'esprit des intellectuels québécois au cours des années qui mènent à la Révolution tranquille.

Patrimoine de la Sûreté du Québec, 2020