C'est arrivé le... 27 février 2020

La COVID-19 frappe le Québec

En savoir plusC'est arrivé le... 27 février 1998

Intégration de la Police intermunicipale de Waterloo-Warden à la Sûreté du Québec

En savoir plusDécouvrir les sujets

En 2008, l’ancien directeur général Normand Proulx a dit à l’Assemblée nationale du Québec : « Ce qui fait la force de la Sûreté du Québec […] dans les faits, ce n’est pas le nombre d’effectifs, c’est les réseaux qu’elle a développés à travers le monde. » Ainsi, il souligne l’importance des relations internationales établies par l’organisation depuis presque 80 ans.

Les États-Unis

Pendant la prohibition de l’alcool aux États-Unis, dans les années 1920, les State Police du Vermont, du Maine, du New Hampshire et de l’État de New York éprouvent de plus en plus de difficultés à gérer les entrées des bootleggers (contrebandiers) dans leur pays et leurs sorties. La Police provinciale, présente depuis la fin du 19e siècle, vient renforcer la surveillance frontalière en Estrie, en Montérégie, dans la Chaudière-Appalaches et dans le Bas-Saint-Laurent. Une communication régulière s’établit alors entre la province et les quatre États voisins concernés. Cette relation transfrontalière, née d’un contexte bien particulier dans le temps, va se poursuivre et s’amplifier jusqu’à aujourd’hui.

La France

Durant les années 1970, la Sûreté du Québec envoie régulièrement deux de ses représentants à Paris pour établir une liaison diplomatique. Ce processus est interrompu dans les années 1980 dans le contexte de la crise économique de l’époque. Le caractère francophone de l’organisation est ce qui lui permet de développer des affinités avec la francophonie mondiale et de se distinguer des autres corps de police canadiens (hors Québec).

C’est en 2001 que la Sûreté du Québec détache un policier à la Délégation générale du Québec à Paris et, deux ans plus tard, un premier conseiller stratégique en sécurité publique, l’inspecteur Christian Chalin, est mis en poste dans la capitale française. C’est cette même année qu’est créé le Service des relations internationales et du protocole. Le caractère francophone permet de renforcer le réseau de coopération technique avec l’Europe, et particulièrement la France et la Belgique, avec qui la Sûreté du Québec va développer son concept de police de proximité.

Les missions de paix

La consolidation de la paix et le maintien d’un climat de sécurité représentent un mandat plus difficile à accomplir pour des militaires. C’est pourquoi des UNPOL (United Nations Police, policiers des Nations unies) sont appelés à jouer un rôle d’agent de la paix. Dans la majorité des cas, les policiers des Nations unies ne peuvent pas mettre directement en application les lois, mais travaillent plutôt en assistance aux policiers locaux sur le terrain et dans la reconstruction des services de sécurité publique.

Depuis 1995, la Sûreté du Québec participe à des missions de paix à l’international sous l’égide de l’Organisation des Nations unies (ONU) et participe à la stabilisation de pays ébranlés, à la tenue d’élections libres, à la reconstruction des institutions civiles dans un climat de sécurité ou encore à la surveillance de cessez-le-feu. Depuis le début de ces missions de paix, la Sûreté du Québec a déjà envoyé plus de 380 policiers dans une dizaine de missions.

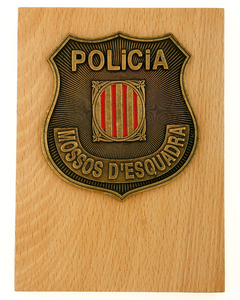

La Catalogne

La Catalogne et le Québec partagent des éléments communs particulièrement en ce qui a trait au combat linguistique et à l’autonomie face à un État fédéral. C’est au Québec en 1998 qu’a eu lieu la première rencontre entre les autorités policières québécoises et catalanes pour discuter, entre autres, de police de proximité et de formation continue. Des élus et des fonctionnaires catalans se sont inspirés de la structure de la Sûreté du Québec et d’un système policier hollandais pour bâtir leur corps de police, la Mossos d’Esquadra, qui signifie « Escouade de jeunes » en catalan. Cette organisation policière s’est graduellement mise sur pied, en lieu et place de la Guarda Civilian (garde civile), particulièrement à partir de 1994, lorsque les statuts du système policier ont été clairement définis. Depuis, le nombre de policiers a plus que doublé et leurs responsabilités se sont accrues.

La Belgique

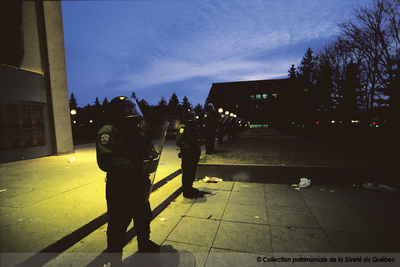

Les premières rencontres entre la police belge et la Sûreté du Québec remontent à 1999 et 2000. En 1999, des représentants de la Sûreté du Québec rencontrent des représentants belges lors d’un forum international sur la sécurité et la démocratie tenu à Naples. Cette même année, des experts en polygraphie et en techniques d’entrevue sont appelés à intervenir auprès de la police judiciaire belge dans une affaire de meurtres en série. En 2000, la préparation du Sommet des Amériques à Québec incite la Sûreté du Québec à aller chercher de l’expertise internationale en matière de maintien de l’ordre, notamment auprès des policiers belges rencontrés un an plus tôt lors du forum de Naples. Ces rencontres permettent aux deux organisations de découvrir qu’elles possèdent de nombreuses similitudes. Toutes deux engagées dans des processus de réforme, elles ont la volonté d’implanter le modèle de police de proximité et de rechercher l’excellence dans la fonction policière. Ces objectifs communs les amènent à conclure des ententes formelles dans ces deux domaines à partir de 2004, et ce, jusqu’à aujourd’hui.

Le réseau FRANCOPOL

En 2008, le Réseau international francophone de formation policière (FRANCOPOL) est créé par l’initiative de la Sûreté du Québec, de la Police nationale française et de l’École nationale de police du Québec. En bref, cet organisme veut faciliter la mise en commun des meilleures pratiques policières à travers les organisations de sécurité publique internationales francophones. Le secrétariat général est d’ailleurs installé au Grand quartier général de la Sûreté du Québec à Montréal.

D’autres relations importantes entre la Sûreté du Québec et la communauté internationale incluent le Sénégal, le Cameroun, l’Italie et la Bavière (Allemagne). Au retour de leurs différents mandats et missions, ces membres font profiter toute l’organisation de leur expérience et de leur ouverture sur le monde, en plus de faire preuve d’un dévouement remarquable.

Frédéric Martel, technicien en muséologie, 2020

Dans les organisations militaires et paramilitaires, la nomination d’un aumônier d’office est chose courante. Au cours de son histoire, la Sûreté du Québec n’a pas fait exception à la règle.

Pour l’organisation, le rôle de l’aumônier consiste à apporter son soutien et à prodiguer des conseils moraux et spirituels aux policiers dans leur travail quotidien, bien souvent ponctué de situations émotionnellement difficiles. L’aumônier est disponible de jour comme de nuit pour ses ouailles. De plus, il préside des cérémonies officielles, telles que les assermentations de recrues, les cérémonies de reconnaissance ou encore, les cérémonies de commémoration des policiers morts en devoir et les funérailles civiques de policiers morts en devoir. Sa grande disponibilité pour les policiers ainsi que sa présence aux cérémonies officielles font de lui un symbole protocolaire important de l’organisation.

Début d’une aumônerie

C’est au milieu des années 1930 qu’on retrouve les traces d’un premier aumônier au sein des forces policières provinciales. Vers 1931, l’abbé Oscar Valiquette devient aumônier du Club social des policiers de la circulation et, par la suite, du service de la Circulation provinciale. Lui succède dans cet office, en mars 1938, l’abbé Henri A. Gaboury.

Avec la mise en application de la « Loi relative à la Sûreté provinciale » le 8 mai 1938, la création d’une nouvelle Sûreté provinciale du Québec regroupant les trois grands corps de police provinciale (Police provinciale, Police de la route et Police des liqueurs) bouleverse le paysage policier du Québec. Le chapelain du service de la Circulation provinciale (Police de la route) se retrouve intégré à la nouvelle entité. La Sûreté provinciale voulant se doter d’une aumônerie, elle nomme l’abbé Henri A. Gaboury aumônier général le 19 septembre 1938. Il occupera ses fonctions jusqu’en 1940, où il sera remplacé par le père Pierre Trudel.

Le 3 octobre 1943, à la demande du lieutenant-colonel Léon Lambert, directeur adjoint à Québec, Son Éminence le cardinal Jean-Marie-Rodrigue Villeneuve instaure une aumônerie dans le district de Québec. C’est à partir de ce moment qu’on retrouvera un aumônier pour chacun des districts de la Sûreté provinciale, soit Montréal et Québec.

Le premier aumônier du district de Québec, l’abbé Georges Laberge, est nommé le 21 septembre 1943, quelques jours avant la création de la nouvelle aumônerie. Sa nomination précoce est directement liée avec la mise en place d’une retraite spirituelle précédant l’inauguration officielle. Selon le souhait du directeur adjoint Lambert, cette récollection était obligatoire pour tous les employés de confession catholique du district.

L’abbé Laberge reste en poste jusqu’à sa mort en décembre 1951. Le poste vacant est ensuite occupé par l’abbé Lomer Gagné. L’office est par la suite octroyé à l’abbé Raymond Lavoie vers 1957 et à l’abbé Raymond Mercier vers 1958. Après une année à titre d’aumônier suppléant, l’abbé Lucien Ouellet est nommé aumônier de la Sûreté provinciale à Québec le 18 octobre 1964. Il garde cette fonction jusqu’en 1977.

Malgré l’instauration de la nouvelle aumônerie à Québec, le père Trudel continue son office dans le district de Montréal jusqu’en 1951. À son départ, on nomme le père Arthur Dubois aumônier de la Sûreté provinciale pour Montréal. Il sera remplacé en 1968 par le père Florimond Noiseux jusqu’à la retraite de ce dernier en 1977.

Centralisation de l’aumônerie

Avec le départ du père Florimond Noiseux en 1977, la Sûreté du Québec prend la décision de nommer l’abbé Lucien Ouellet aumônier de l’ensemble de l’organisation. Il occupe le poste jusqu’à la fin de son contrat, soit le 2 avril 2018, date de l’abolition du poste d’aumônier. Tout au long de sa carrière dans l’organisation, l’abbé Lucien Ouellet obtient successivement le grade de capitaine, d’inspecteur (1987) et finalement d’inspecteur-chef (1995). Il porte l’uniforme et les insignes du grade qui lui est attribué. Il détient par ailleurs de nombreuses décorations, notamment la Médaille de la police pour services distingués (avec barrettes).

Les 53 années de loyaux services du dernier aumônier de l’organisation représentent plus de la moitié des 80 années d’existence d’une aumônerie à la Sûreté du Québec. Au cours de ses nombreuses années d’office, l’abbé Lucien Ouellet a vu défiler des milliers de policiers sous le directorat de treize dirigeants, en commençant par le directeur général Josaphat Brunet en 1964, jusqu’au directeur général Martin Prud’homme, en 2018.

Retraite spirituelle et saint patron

Dès sa nomination comme aumônier général de la Sûreté provinciale, l’abbé Henri A. Gaboury propose une récollection à l’intention des employés de l’organisation lors de la semaine sainte de 1939. Ce type de retraite fermée devait permettre aux policiers de se ressourcer et de se livrer à une introspection dans un cadre religieux. Elle donna lieu à plusieurs autres séances durant la période pascale les années subséquentes.

L’année 1939 ne voit pas seulement le début des retraites fermées à la Sûreté provinciale, mais également le début d’une longue odyssée pour offrir un saint patron à l’organisation, qui se terminera par une nomination internationale. Tout commence par la nomination de l’archange saint Michel comme saint patron de l’Association des chefs de police et de pompiers de la province par Son Éminence le cardinal Villeneuve le 20 juillet 1939. En procédant à cette nomination, le prélat acquiesce à la demande faite par le lieutenant-colonel Léon Lambert de choisir un protecteur céleste pour ses hommes. Cependant, pour le lieutenant-colonel Lambert et Son Éminence le Cardinal Villeneuve, ce choix se devait d’être ratifié par le souverain pontife. Après l’envoi d’une demande de ratification par le prélat de Québec et plusieurs années de réflexion, Sa Sainteté Pie XII proclame l’archange saint Michel patron universel des policiers du monde entier le 9 mai 1950. C’est donc une initiative québécoise qui est à l’origine de cette nomination internationale.

François Beaudoin, conseiller en patrimoine, 2021

Au Québec, conduire un véhicule avec des facultés affaiblies est considéré comme un crime. Une personne commet une infraction criminelle si elle conduit avec un taux d'alcool égal ou supérieur à 80 mg d'alcool par 100 ml de sang (0,08).

En 1921, l'infraction « conduite en état d'ivresse » a été intégrée au Code criminel canadien. Au fil des ans, les dispositions législatives ont évolué, s’ajustant aux continuels changements sociétaux. Plus récemment, dans la foulée de la légalisation du cannabis, de nouvelles dispositions législatives du Code criminel ont été votées en 2018 (C-46). Celles-ci confirment notamment le fait que les policiers peuvent exiger un échantillon d'haleine préliminaire pour vérifier s'il y a présence d'alcool dans l'organisme du conducteur.

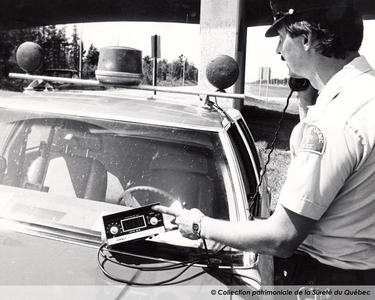

Dès l’origine, la question de la détection d’une conduite altérée par l’alcool s’est posée. Deux grandes catégories d’appareils seront approuvées par le législateur, soit l’éthylomètre, dont le rôle est de mesurer précisément le taux d’alcool dans le sang, et les « appareils de détection approuvés », dont le rôle est strictement de déceler la présence d’alcool dans le sang sans toutefois préciser le niveau d’alcoolémie.

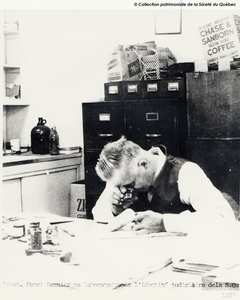

Dès 1965, une réflexion sur l’usage d’un éthylomètre est engagée par la Sûreté provinciale, laquelle réflexion débouche en 1969 sur l’introduction progressive du premier analyseur d’alcool, le Breathalyzer Borkenstein, modèle 900. Inventé par Robert Frank Borkenstein, un ancien capitaine de police de l’Indiana State Police, et produit par Smith & Wesson, ce modèle et son successeur, le 900A, seront utilisés pendant près de 35 ans par les forces policières. Cet appareil mesure l’alcool à l’aide d’un procédé d’oxydation chimique. La décoloration produite par l’oxydation est par la suite mesurée par un colorimètre qui donnera un taux d’alcoolémie dans le sang. À compter de 2001, ces dispositifs, décrits comme des « appareils dépisteurs d’intoxication alcoolique », seront remplacés par des équipements électroniques.

En 1976, un deuxième instrument, l’Intoximeter Mark IV, est introduit au sein de la Sûreté du Québec. Cet appareil, complètement automatisé, fonctionne sur le principe de la chromatographie, méthode de séparation des composantes qui élimine toute possibilité d’interférence par d’autres produits présents dans l’haleine.

Pour leur part, les appareils de détection actuellement utilisés par la Sûreté du Québec sont les appareils ALERT J3A (Alcohol Level Evaluation Road Tester) et Alco-Sûr. Le premier appareil est approuvé en 1976 et fonctionne grâce à des semi-conducteurs qui réagissent selon le degré d’alcool contenu dans l’haleine. L’appareil Alco-Sûr est pour sa part introduit en 1988. L’appareil fonctionne à l’aide d’une pile combustible qui est une cellule électrochimique constituée de deux électrodes de platine. L’une d’elles est exposée à l’oxygène atmosphérique, tandis que l’autre est dans un compartiment où sera introduit l’échantillon d’haleine. L’alcool contenu dans l’haleine est absorbé par le platine et oxydé électrochimiquement. Cette oxydation produit un voltage qui allume un des voyants et révèle la présence d’alcool dans l’haleine.

Que ce soit à l’aide d’un éthylomètre ou d’un appareil de détection, le policier possède, depuis les années 1960, des appareils scientifiquement éprouvés l’aidant lors de l’application des lois relatives à la conduite d’un véhicule avec des capacités affaiblies. Ces appareils ont eu une grande incidence sur le travail des policiers puisque ceux-ci peuvent dorénavant compter sur la science pour les appuyer devant les tribunaux.

Patrimoine de la Sûreté du Québec, 2020

Au tournant du 19e siècle, les grandes révolutions citoyennes provoquent des changements majeurs au sein des sociétés occidentales. L’apparition des armées citoyennes et du concept de nation bouleverse la représentation conceptuelle du soldat dans les pays occidentaux. La reconnaissance du sacrifice du citoyen-soldat commence alors à prendre le dessus sur la valorisation des généraux illustres. L’hommage offert aux soldats disparus devient ainsi un élément important dans la formation d’une identité nationale puisqu’il commémore le sacrifice offert par les citoyens pour protéger le pays. C’est l’expression du deuil collectif de la nation.

De nombreux monuments sont érigés et des journées commémoratives sont promulguées. Ces manifestations commémoratives permettent aux anciens combattants de se souvenir et de rendre hommage à leurs anciens camarades de combat ayant donné leur vie pour la protection de la population.

Ces us et coutumes s’implantent tranquillement chez les forces policières au début du 20e siècle. Le danger associé au travail des policiers et la culture paramilitaire inhérente à la fonction policière favorisent l’essor de cette tradition à la Police provinciale. L’évolution de cet usage contribue non seulement à la formation d’un esprit de corps au sein même de l’organisation, mais également entre les différentes forces constabulaires de la province. C’est l’expression du deuil collectif des policiers.

Les premières mentions au sujet d’honneurs funèbres rendus aux policiers de la Sûreté du Québec font état de la tenue de funérailles officielles dites « civiques » (civiles). À partir des années 1930, d’imposants cortèges funèbres sont formés afin de souligner le sacrifice des policiers décédés en devoir. Ces cortèges sont habituellement composés d’un fort contingent de policiers provinciaux, mais également de représentants de plusieurs corps de police et parfois même de représentants d’autres entités similaires, telles que des services d’incendie ou des corps d’armée. Le cortège se voit souvent accompagné d’objets personnels évoquant la carrière du défunt au sein du corps de police provincial. En effet, plusieurs pièces d’équipements symboliques sont utilisées en ce sens, telles que le képi, les gants ou les bottes de policiers de la route, ou encore le casque à pointe Wolsley. Dans le cas du décès d’un policier de la route, la motocyclette du défunt prend également une place prépondérante dans le cortège.

Bien que ce type de funérailles honore le défunt dans l’immédiat, au fil du temps et à l’extérieur du cercle familial, celui-ci risque de sombrer dans l’oubli le plus complet. Pour remédier à la situation, la Sûreté du Québec inaugure, en mai 1973, son premier monument commémoratif pour ses policiers tués en service. Il s’agit d’un tableau d’honneur situé dans le hall d’entrée du Grand quartier général de la Sûreté du Québec, à Montréal. Malheureusement, les nombreuses réfections du hall d’entrée réalisées au fil du temps ont mené à la modification du tableau d’honneur et, ultimement, à son retrait, dans les années 1990. Il est à noter qu’un tableau d’honneur plus modeste a également été érigé au quartier général de Québec dans les années 1980-1990.

En juin 1986, sous le directeur général Jacques Beaudoin, on décide de planter 13 chênes sur le terrain du Grand quartier général, à Montréal. Chacun des chênes commémore le sacrifice d’un policier de l’organisation tué en service (homicide) ou de façon héroïque. Par ce geste, l’organisation veut rendre un hommage vivant et tangible à ces policiers. Un quatorzième chêne est ajouté au début des années 1990 pour commémorer le décès du caporal Marcel Lemay lors des événements de juillet 1990, survenus à Oka. Encore une fois, le temps et les rénovations extérieures contribuent à dépersonnaliser les chênes commémoratifs et faire tomber dans l’oubli leur raison d’être.

À partir du milieu des années 1980, la Sûreté du Québec cherche une solution permanente pour honorer tous ses morts occupationnels. En 1994, l’organisation inaugure en ce sens un jardin hommage. Érigé dans l’arboretum du Jardin botanique de Montréal, et plus précisément dans la chênaie, il honore la mémoire des policiers de la Sûreté du Québec décédés en devoir, et ce, peu importe les circonstances. C’est la première fois que les décès accidentels sont inclus au cénotaphe de l’organisation.

Beaucoup plus élaboré que les installations qui l’ont précédé, le cénotaphe du Jardin botanique de Montréal intègre plusieurs éléments symbolisant la Sûreté du Québec et la vie du policier. Dans un document remis lors de l’inauguration, le Jardin hommage est décrit comme suit :

« Le Jardin hommage est érigé au pied d’un chêne imposant à triple ramifications [sic] et en face de trois autres chênes pédonculés fastigiés. À la tête du Jardin, un aménagement de 14 arbustes rappelle les 14 chênes plantés autour du grand quartier général de la Sûreté du Québec à Montréal.

Situé dans la partie nord du Jardin botanique, on accède au Jardin hommage de la Sûreté du Québec par un imposant portail ou arche en acier inoxydable. Ce matériau, à la fois noble et moderne, est solide et durable […]. D’une hauteur de plus de quatre mètres, l’arche donne accès au site et inspire un caractère grandiose au Jardin hommage.

Pour se rendre à la tête du Jardin, on emprunte un sentier formé de douze pierres semi-polies de granite, symbole du cheminement de la vie, du temps […] et des grandes étapes de l’histoire de la Sûreté du Québec. Un axe perpendiculaire qui coupe le sentier […] suggère l’arrivée d’événements inattendus de la vie dans l’exercice de la fonction policière.

On accède ensuite à la tête du cénotaphe où sont regroupées trois (3) pierres en granite surélevées à la surface polie. La plus imposante, haute d’environ un mètre, renferme l’urne funéraire métallique et […] porte l’inscription ILS ONT DONNÉ LEUR VIE. Elle renferme le nom de tous les membres policiers et civils tués de façon violente dans l’accomplissement du mandat de la Sûreté du Québec. »

Pour garder le Jardin hommage vivant, le directeur général et son état-major font une visite annuelle et un jour du Souvenir de la Sûreté du Québec est proclamé.

Le 20 juin 2006, après des négociations avec l’École nationale de police du Québec, le cénotaphe du Jardin hommage de la Sûreté du Québec est déménagé sur le terrain de l’École. Selon le directeur général de l’époque, monsieur Normand Proulx, ce nouvel emplacement du cénotaphe de la Sûreté du Québec en facilitera l’accès aux familles et aux confrères voulant rendre hommage aux personnes défuntes.

Un lieu de recueillement pour tous les policiers : le cas du Québec et celui du Canada

À partir des années 1980, le projet d’ériger un cénotaphe pour l’ensemble des membres des forces policières québécoises morts en devoir voit le jour. L’hésitation entre le terrain de l’Institut de police du Québec et la colline parlementaire comme site d’érection, les questions de financement et les différentes modalités entourant le projet en retardent l’aboutissement. C’est finalement le 8 novembre 1991 qu’on dévoile le premier cénotaphe dédié à l’ensemble des policiers québécois morts en service. Don de la 171e promotion de l’Institut de police du Québec, le monument est finalement érigé sur le terrain de l’école. L’Institut décrète également une journée du souvenir dans le cadre de la Semaine de la police pour rendre hommage annuellement aux policiers tombés dans l’exercice de leurs fonctions.

Le 14 mai 2007, presque un an après le déménagement du Jardin hommage de la Sûreté du Québec sur le terrain de l’École nationale de police du Québec, c’est le cénotaphe conjoint de l’Association des directeurs de police du Québec et du Service de police de la Ville de Montréal qui y prend place. Le même jour, on célèbre également la première cérémonie consacrée à la mémoire de tous les policiers québécois décédés dans l’exercice de leurs fonctions. La Sûreté du Québec et plusieurs autres corps de police participent annuellement à cette cérémonie. L’ajout du nouveau monument et la célébration annuelle d’une telle cérémonie consacrent alors l’École comme le lieu où tous les policiers québécois peuvent se recueillir à la mémoire de leurs collègues.

En 2022, en plus des cénotaphes précédemment cités, le site commémoratif de l’École nationale de police du Québec comprend le cénotaphe de la Gendarmerie royale du Canada ainsi que le cénotaphe des corps de police autochtones.

Au fédéral, une cérémonie commémorative annuelle est célébrée sur la colline parlementaire, à Ottawa, depuis 1978. Consacrée à l’origine à tous les policiers canadiens abattus en service, elle inclut, depuis 1995, l’ensemble des agents de la paix décédés en fonction. En 1998, le gouvernement canadien proclame le dernier dimanche du mois de septembre Jour commémoratif national des policiers et des agents de la paix. Vingt ans après sa création, la cérémonie commémorative devient dès lors une journée nationale officielle au Canada. Comme elle le fait à la cérémonie commémorative québécoise qui se tient à l’École nationale de police du Québec, la Sûreté du Québec participe chaque année à la cérémonie fédérale à Ottawa.

Pour immortaliser le nom des policiers du Canada morts en devoir, le projet d’un pavillon commémoratif est entamé au début des années 1990. C’est en 1994 qu’on inaugure le nouveau Pavillon commémoratif canadien des policiers décédés en service. Ce monument est composé d’un pavillon d’été et d’un cénotaphe où se retrouve le nom de tous les policiers canadiens qui ont donné leur vie dans le cadre de leurs fonctions.

La mise en place d’un lieu commémoratif pancanadien situé sur la colline parlementaire et la proclamation du Jour commémoratif national des policiers et des agents de la paix consacrent le Pavillon commémoratif canadien des policiers décédés en service comme le lieu où tous les policiers canadiens peuvent se recueillir à la mémoire de leurs collègues.

Que ce soit par un cortège funéraire, un tableau d’honneur, un cénotaphe ou une cérémonie de commémoration, l’importance de souligner le sacrifice des policiers qui ont donné leur vie pour protéger les citoyens est ancrée au sein de la Sûreté du Québec. L’organisation participe non seulement aux cérémonies commémoratives québécoises et canadiennes, mais se joint également à d’autres corps de police lors d’événements tragiques dans d’autres provinces ou même aux États-Unis. C’est l’expression du deuil collectif des membres de la Sûreté du Québec.

ILS ONT DONNÉ LEUR VIE

1874 – Thomas Dobbin

1875 – George Clarke

1877 – Lazare Doré

1933 – Joseph Lafleur

1936 – Bernard Juneau

1937 – Léopold Châteauneuf

1937 – Émile Perras

1940 – Gérard Bouchard

1940 – Gérard Bourgeault

1940 – Roland W. J. Allen

1941 – Ovila Roy

1946 – Charlemagne Bouchard

1954 – Robert Lévesque

1954 – Fabien Galipeault

1955 – Florian Poirier

1958 – Jean-Davila Lévesque

1958 – Roger Beaupré

1960 – Émilia Nadeau (Morel)

1960 – Lucien Danis

1960 – Jean-Marc Godmer

1961 – Gérard Richard

1961 – Gérard Bernier

1961 – Fredeau Simard

1962 – Roger Robidoux

1962 – Marius Trépanier

1963 – Philippe Mailhot

1963 – Émile Lachance

1964 – David Chénard

1965 – Guy Renaud

1965 – Georges Hélie

1966 – Claude Guay

1968 – Ghislain Martineau

1968 – André Duhaime

1968 – Alain Falardeau

1969 – Robert Dumas

1973 – Marc-André Gagnon

1973 – Richard Mérette

1973 – Normand Tremblay

1976 – Michel Bédard

1976 – Gérald Desfossés

1977 – Bernard Brassard

1977 – Robert Brabant

1977 – Guy Samson

1980 – Gilles Lamarre

1980 – André Simard

1981 – Serge Lamy

1981 – Jacques Martin

1982 – Laurier Bédard

1983 – Richard Dubé

1986 – Jacques Hamel

1986 – Dany Tremblay

1988 – Rolland Larochelle

1988 – Gaétan Boutin

1988 – Mario Camiré

1988 – Richard Rochefort

1990 – Marcel Lemay

1990 – Jean-Claude Cadieux

1992 – Chantal Mattio

1993 – Georges Doneys

1993 – Gaston Paradis

1994 – Stéphane Roy

2002 – Antonio Arseneault

2003 – Patrick Lévesque

2010 – Sébastien Coghlan-Goyette

2012 – Katia Hadouchi

2012 – Donovan Lagrange

2016 – Jacques Ostigny

2023 – Maureen Breau

François Beaudoin, conseiller en patrimoine, 2023

Les années 1960 marquent le début de la professionnalisation du métier de policier à la Sûreté provinciale. Si la formation occupe une place prépondérante dans ce processus, elle n’était pas totalement inexistante auparavant. En effet, dès la création de l’organisation, en 1870, une formation que l’on pourrait qualifier de « continue » est imposée aux gendarmes. On parle ici d’entraînement physique ainsi que de formation à la marche militaire et au tir au pistolet. Les façons de faire des policiers sont également abordées. Puisque cet enseignement est donné uniquement aux policiers déjà en fonction et au gré des disponibilités de ceux-ci, des lacunes dans le travail policier liées au manque de formation apparaissent au fil du temps. Ce n’est qu’à partir des années 1930 qu’on tente de trouver une solution à ce problème.

Écoles policières de Québec et de Montréal

En 1934, le nouveau chef de la Division de Québec de la Police provinciale, le lieutenant-colonel Léon Lambert, en poste depuis 1932, s’attaque au problème en créant des cours de criminologie pour bonifier les connaissances de ses hommes. Ce faisant, Léon Lambert veut montrer au gouvernement québécois l’importance de la formation pour le travail policier ainsi que les avantages d'investir dans cette voie.

Pendant quatre ans, le statu quo persiste au Québec. Plusieurs cours temporaires d’exercices, de français, d’anglais, de premiers soins et de droit criminel sont donnés pendant cette période, mais aucune école policière permanente n’est mise sur pied. Plusieurs années de discussions sont donc nécessaires avant d’aboutir, en 1939, à la création des premières écoles policières pour la Sûreté provinciale.

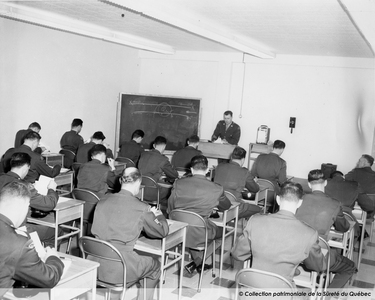

Le 9 janvier 1939 sont enfin inaugurées les Écoles policières de Québec et de Montréal. Celles-ci ont pour mandat d’offrir la formation continue aux policiers déjà en service et de former les nouvelles recrues de la Sûreté provinciale. Bien que ces écoles soient dirigées par la Sûreté provinciale, elles sont également ouvertes aux corps de police municipaux qui désirent y envoyer leurs policiers. Plusieurs corps de police municipaux finiront tout de même par créer leur propre école de police.

D’un caractère plutôt éphémère, les Écoles policières de Québec et de Montréal sont basées sur une offre de cours au besoin. Les recrues n’ont donc pas nécessairement accès à une formation de base avant d’entreprendre leur carrière de policier. Par ailleurs, la gestion de l’administration et des aspects pédagogiques est ininterrompue et se fait à même l’organisation. Ces deux écoles sont en activité au sein de la Sûreté provinciale jusqu’en 1961.

École de police du Québec

L’arrivée des libéraux de Jean Lesage au pouvoir en 1960 provoque une vague de changements au sein de la société québécoise et de son gouvernement. Cette révolution sociale n’épargne pas la Sûreté provinciale. Le premier ministre veut moderniser et professionnaliser le corps de police provinciale. Pour ce faire, le gouvernement nomme dès 1960 un nouveau dirigeant pour l’organisation et sanctionne la « Loi concernant la Sûreté provinciale du Québec » en 1961. Celle-ci crée une première école policière permanente pour la Sûreté provinciale : l’École de police du Québec. Bien qu’elle soit placée sous la gouverne du directeur général de la Sûreté provinciale, l’École offre également ses services de formation professionnelle aux corps de police municipaux qui en font la demande.

Devant l’exiguïté de ses locaux du quartier général de Montréal et l’impossibilité d’y installer l’École de police du Québec, la Sûreté provinciale se met à la recherche d’un endroit pour y établir son école en 1961. La décision du gouvernement Lesage d’aménager les quartiers généraux de la Sûreté provinciale ainsi que l’École de police du Québec dans un nouveau bâtiment érigé sur la rue Fullum pousse l’organisation à chercher une solution temporaire en attendant de pouvoir intégrer ses nouveaux locaux. Malheureusement, le bâtiment devant abriter l’École ne verra jamais le jour.

Après quelques pourparlers avec le propriétaire du Palais des sports, situé au 550, rue Poupart à Montréal, un bail de quatre ans est signé et l’aménagement de l’édifice est entrepris. Devant des problèmes de financement de la part du propriétaire, les travaux sont arrêtés et le gouvernement se voit dans l’obligation d’acheter le bâtiment dans l’état où il est. Les locaux de l’École sont finalement livrés au ministère des Travaux publics le 18 décembre 1961 et l’entraînement des premières recrues commence le 5 janvier 1962.

La Sûreté provinciale ayant un important besoin de policiers à cette époque, le premier responsable de l’École de police du Québec, l’inspecteur-chef Fernand De Miffonis, entreprend la formation de nouvelles recrues dès le 6 mars 1961, et ce, même si l’École ne possède pas de locaux où l’offrir. Pendant les 13 mois que durent la recherche et l’aménagement des locaux de l’École de police du Québec, les installations de la Palestre nationale sont utilisées pour former les cinq premiers contingents de recrues de l’histoire de l’École.

D’abord prévue pour durer trois mois, la formation des recrues est raccourcie à six semaines pour combler les besoins de l’organisation. Elle est par la suite allongée à huit semaines en septembre 1964. Durant leur formation, les recrues touchent à différents sujets de base tels que l’administration, la législation, la police technique et scientifique, l’entraînement physique, le defendo, les exercices militaires, les premiers soins, la conduite d’une voiture de patrouille ainsi que le tir au pistolet. Une fois ces connaissances de base acquises, les recrues sont assermentées, puis on leur assigne un lieu de travail.

Les premières années d’existence de l’École sont marquées non seulement par le recrutement intensif, mais également par des difficultés d’approvisionnement en uniformes. L’École peine à habiller ses recrues avant leur affectation à un poste de police. En général, les uniformes arrivent tout juste à la dernière journée de cours ou trop tard. Plusieurs contingents doivent donc commencer leur emploi sans uniforme réglementaire.

L’enseignement fait aussi face à des défis de taille durant les premières années de l’établissement. Le manque d’espace et d’équipement pousse l’École de police du Québec à prioriser l’enseignement magistral au détriment de démonstrations pratiques. Cette situation nuit alors à l’intérêt et à l’apprentissage des recrues, qui ne possèdent pas d’expériences policières pour contextualiser la matière apprise. À partir de 1963, on tente de pallier le problème en créant divers supports audiovisuels.

À partir de 1966, la Sûreté provinciale décide de former des groupes de cadets policiers au sein de son organisation. Le but avoué de ces groupes est d’orienter les jeunes qui sortent de l’école publique vers une carrière de policier. Ces jeunes n’ayant pas l’âge pour devenir policier, l’organisation veut leur permettre d’acquérir une certaine expérience policière avant leur arrivée au sein de la Sûreté provinciale et ainsi s’assurer qu’ils ne choisiront pas une autre carrière. Pour l’État-major, c’est une façon d’investir dans de futures recrues. Bien que les raisons aient légèrement changé avec le temps, la fonction de cadet existe toujours au sein de la Sûreté du Québec.

Malgré sa volonté d’offrir des services de formation professionnelle aux corps de police municipaux, l’École de police du Québec ne deviendra jamais une école pour l’ensemble des policiers de la province. Bien que quelques cours soient donnés aux policiers municipaux, l’exiguïté des locaux ainsi que le manque de disponibilité et d’installations poussent plusieurs corps de police municipaux à conserver leur école de formation.

Institut de police du Québec

Le problème d’hétérogénéité de la formation des policiers au Québec et la difficulté des corps policiers municipaux à avoir accès à des formations à l’École de police du Québec poussent le gouvernement à inclure dans la « Loi de police », sanctionnée le 21 juin 1968, la création d’une nouvelle institution de formation policière : l’Institut de police du Québec.

Héritier du mandat de l’École de police du Québec, l’Institut est cependant mieux outillé pour le remplir. Il n’est maintenant plus soumis à un corps de police, mais directement au ministère de la Justice. Cela lui confère une prestance beaucoup plus universelle et inclusive envers les corps de police municipaux. L’Institut obtient de nouveaux locaux mieux adaptés à sa mission et profite également d’une meilleure situation géographique. Situé à Nicolet, le campus est au centre du Québec ce qui facilite son accès à un plus grand nombre de corps de police. Le fonctionnement est également modifié. On passe de contingents composés de recrues d’une même appartenance organisationnelle à des cohortes hétéroclites composées de recrues de la Sûreté du Québec et de corps de police municipaux.

Après la fermeture officielle du Séminaire de Nicolet, le 30 mai 1969, le gouvernement du Québec procède à l’achat des lieux et y installe la nouvelle école de formation policière sous l’autorité de son premier directeur général, Maurice Baril. La première cohorte de recrues (29 de la Sûreté du Québec et 40 de corps de police municipaux) investit les lieux dès le 16 juin de la même année. Pour la première fois, on retrouve dans une même cohorte des policiers venus des quatre coins du Québec recevant un entraînement uniforme.

Après 16 semaines de formation, on procède à la remise des diplômes de la première cohorte de l’Institut le 4 octobre 1969, en même temps que l’inauguration officielle du campus. Durant sa première décennie d’existence, l’Institut se forge une solide réputation en matière de formation policière au Québec et à l’international.

Au fil du temps, de plus en plus de municipalités envoient leurs aspirants policiers à l’Institut. Par ailleurs, le Service de police de la Communauté urbaine de Montréal confie en 1976 ses recrues à l’Institut de police du Québec, ce qui consacre le caractère universel de l’institution en matière de formation policière au Québec.

En 1974, l’Institut de police du Québec signe une entente avec la Direction générale de l’enseignement collégial sur le partage de la formation en techniques policières. Un protocole sur ce même partage est par la suite signé en 1988. Cette répartition des responsabilités intègre dans le réseau collégial québécois l’Institut, qui offre désormais la dernière session du cycle d’études menant au diplôme d’études collégiales. Par ailleurs, l’Institut remet les certificats de réussite de son programme aux 19 premiers cégépiens venus y compléter leur diplôme d’études collégiales en techniques policières le 16 mai 1974.

Essentiellement basées sur un enseignement traditionnel majoritairement paramilitaire, la philosophie et les méthodes d’enseignement de l’Institut sont révisées au courant de l’année 1978. On se tourne alors vers un enseignement fondé sur la simulation et la rétroaction, plus axé sur les relations humaines. La formation de base s’adapte donc à son époque en s’orientant vers le modèle de la police communautaire qui s’implante tranquillement au Québec.

En 1997, l’Institut de police du Québec entame une autre révision majeure de ses techniques d’enseignement. Il adapte alors la formation de base en s’appuyant essentiellement sur une approche expérientielle. Cette façon de faire permet aux aspirants policiers de mettre en pratique leurs connaissances théoriques dans un contexte qui se rapproche de la réalité.

En 1998, le rapport Corbo sur les mécanismes et le fonctionnement du système de déontologie policière est rendu public. Il recommande entre autres la création de l’École nationale de police du Québec pour favoriser la mise en place d’un système intégré provincial de formation policière. Cette recommandation et la révision majeure des techniques d’enseignement entamées en 1997 sont à l’origine de la transformation de l’Institut de police du Québec en École nationale de police du Québec.

École nationale de police du Québec

Le 1er septembre 2000, l’École nationale de police du Québec se substitue à l’Institut de police du Québec, conformément à la « Loi sur la police » sanctionnée la même année. L’École est alors désignée par cette loi comme maître d’œuvre de la formation policière au Québec et devient un partenaire incontournable pour la Sûreté du Québec.

L’École a pour mission d’assurer la formation initiale dans le domaine de la patrouille-gendarmerie, de l’enquête et de la gestion policière. Elle joue également un rôle-conseil auprès des organisations policières en matière de formation professionnelle et de plans de formation.

En 2001, le gouvernement décide de donner à l’École nationale de police du Québec les moyens de ses ambitions en entamant des travaux d’agrandissement et d’aménagement majeurs sur le campus. Ces travaux comprennent, en plus de la restauration totale du bâtiment de l’ancien Séminaire de Nicolet et des unités d’hébergement existantes, la construction de nouvelles unités d’hébergement, d’un complexe de tir, de pavillons de simulations, d’amphithéâtres multimédias, d’un bassin d’entraînement ainsi que d’un circuit routier. Les travaux se termineront en 2004.

En 2002, on entreprend l’actualisation de la formation de base en y ajoutant une semaine de cours. Les enquêtes, le tir au pistolet et la conduite d’un véhicule d’urgence sont les principales matières bonifiées par cet exercice pédagogique. On augmente également de 600 à 640 le nombre d’aspirants policiers accepté annuellement. Une première formation en ligne est aussi ajoutée en 2009, soit la mise à jour des connaissances des techniciens qualifiés en éthylomètre.

L’École s’engage également à l’échelle internationale. Elle s’associe en 2008 à la Sûreté du Québec et à la Police nationale française pour créer le Réseau international francophone de formation policière (Francopol). En bref, cet organisme veut faciliter la mise en commun des meilleures pratiques policières à travers les organisations de sécurité publique internationales francophones. Le secrétariat général est d’ailleurs installé au Grand quartier général de la Sûreté du Québec à Montréal.

En 2020, la pandémie de COVID-19 déferle partout sur la planète, y apportant son lot de problèmes et de défis. L’École nationale de police du Québec n’y fait pas exception et doit s’adapter à la réalité pandémique. Règles sanitaires et éclosions la poussent alors à instaurer des tests d’entrée en ligne, à créer de nouvelles formations en mode hybride et à bonifier l’offre de formations en ligne pour minimiser l’impact de la pandémie sur le taux de diplomation des aspirants policiers.

Tout au long de son histoire et jusqu’à aujourd’hui, l’École nationale de police du Québec a su améliorer ses techniques d’enseignement et moderniser ses installations pour devenir le centre névralgique de la formation policière au Québec. Elle a également été en mesure de nouer des partenariats locaux et internationaux grâce auxquels elle participe activement à la recherche en formation policière, se forgeant ainsi une réputation enviable parmi les grandes écoles policières du monde.

Parallèlement à la création de l’École nationale de police du Québec, la Sûreté du Québec entame, en 1997, une réforme globale de la formation continue de son personnel dans le but d’uniformiser et de contrôler la qualité de la formation offerte à ses employés, et ce, en complémentarité de ce qui est offert par l’École. Avant cette réforme, la formation continue était complètement décentralisée, de sorte que chaque besoin était traité à l’échelle locale par des formateurs, selon des méthodes différentes.

« Encore aujourd’hui, en raison de son niveau de service, la Sûreté [du Québec] se doit de développer, en complément de la formation donnée par l’École, ses propres formations à l’interne. Elle doit aussi compléter son offre avec de nombreuses formations policières très spécialisées, et uniquement données au Collège canadien de police, et même dans des institutions spécialisées aux États-Unis et en Europe, de manière à ce qu’elle dispose de toutes les expertises nécessaires pour réaliser sa mission. » (Sûreté du Québec, 2020 : 74)

François Beaudoin, conseiller en patrimoine, 2023

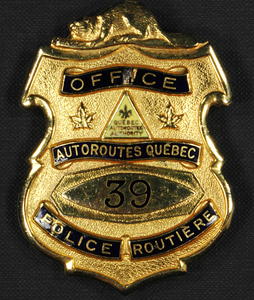

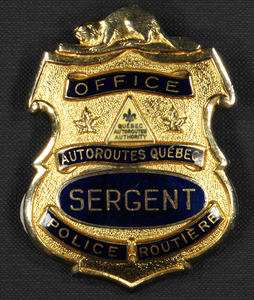

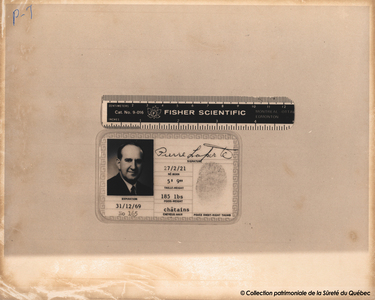

Le 21 février 1957, la « Loi autorisant la construction d’une autoroute Montréal-Laurentides » est adoptée par le Conseil législatif et l’Assemblée législative du Québec. Celle-ci, en plus d’autoriser la construction de l’autoroute Montréal-Laurentides, aujourd’hui l’autoroute 15, amène également la création de l’Office des autoroutes. Le mandat de ce dernier est de superviser et d’organiser la construction des routes, des ponts, des viaducs et des tunnels majeurs au Québec, ainsi que de veiller à leur entretien et à l’observance des lois de circulation sur ces infrastructures. La nouvelle loi lui octroie aussi le pouvoir de mettre en place des postes de péage et d’en établir les taux, mais surtout, le droit de mettre sur pied une police pour faire respecter la législation en lien avec les autoroutes. En 1959, après l’ouverture de l’autoroute 15, l’Office des autoroutes crée donc la Police des autoroutes dans cette optique.

La popularité des autoroutes est immédiate, et la circulation automobile est plus importante que prévu. Le réseau autoroutier, plus particulièrement l’autoroute 15, est littéralement pris d’assaut par plus de quatre millions d’automobilistes. Une telle affluence apporte nécessairement un grand nombre d’accidents et d’accrochages. En 1962, un ancien membre de la Gendarmerie royale du Canada, monsieur Fernand Trépanier, est nommé inspecteur en chef de la Police des autoroutes. Son but étant de faire respecter les lois et, par le fait même, de réduire le nombre d’accidents et d’accrochages recensés en 1961, Trépanier décide d’augmenter à 20 le nombre d’agents au sein de son service de police.

En juin 1980, les 111 policiers de la Police des autoroutes sont intégrés à la Sûreté du Québec et leur organisation est abolie. Ils sont officiellement assermentés le 30 mai 1980 au Grand quartier général de la Sûreté du Québec à Montréal. Cet événement marque l’aboutissement du désir des agents des autoroutes d’être reconnus à part entière comme de « vrais policiers ».

Depuis la création de l’Association des policiers des autoroutes du Québec en 1974, tous les efforts de cette dernière sont orientés vers l’obtention d’un statut de policier et, par la suite, l’adhésion à la Sûreté du Québec. Le travail acharné du président de l’association, monsieur Marcel Ouellette, et les recommandations d’intégration de la Police des autoroutes faites par la Sûreté du Québec depuis une décennie ont porté fruit. En effet, le gouvernement québécois adopte, le 21 décembre 1979, la loi 48 permettant l’adhésion des policiers des autoroutes à la Sûreté du Québec. L’ancienneté et les conditions de travail des agents sont respectées, mais ceux-ci doivent tout de même suivre une formation de mise à niveau.

En 1984, la Sûreté du Québec hérite également de l’application des règlements liés au transport routier. Ainsi, les surveillants du Service d’inspection du ministère des Transports sont aussi intégrés dans l’organisation. Ce mandat est cependant de courte durée, puisqu’en 1991, cette responsabilité est remise à la Société de l’assurance automobile du Québec.

Patrimoine de la Sûreté du Québec, 2020

Depuis la fondation de la Police provinciale le 1er mai 1870, l’emblème joue un rôle identitaire central et représente de nombreuses facettes de l’organisation. La force de l’emblème se reconnaît dans son caractère qui soulève la fierté de l’appartenance à la Sûreté du Québec et officialise son existence vis-à-vis des citoyennes et citoyens du Québec.

Depuis 1870, une multitude de changements provoquent la mutation de l’emblème, tant dans sa forme que dans ses couleurs. L’emblème actuel est bien loin de l’emblème original.

Au fil du temps, les armoiries du Québec y sont présentées de façon constante. Les emblèmes plus anciens montrent la première version des armoiries, qui sont concédées par la reine Victoria en 1868, rappelant l’appartenance à la couronne britannique. Par la suite, les emblèmes arborent la deuxième version des armoiries du Québec, adoptées par le décret 2895 du lieutenant-gouverneur du Québec en conseil en 1939. Le ministère de la Justice du Québec offre la description héraldique officielle des armoiries de 1939 :

« Tiercé en fasce; d'azur, à trois fleurs-de-lis d'or; de gueules, à un léopard d'or, armé et lampassé d'azur; d'or, à une branche d'érable à sucre à triple feuille de sinople, aux nervures du champ. Timbré de la couronne royale. Sous l'écu, un listel d'argent bordé d'azur portant la devise JE ME SOUVIENS du même. »

À partir des années 1970, suivant les normes de représentation officielle du gouvernement du Québec, les armoiries laissent leur place centrale à la fleur de lys, autre symbole fort. Par la suite, l’évolution de la fleur de lys au sein de l’emblème s’ajustera à l’évolution des normes de représentation du gouvernement du Québec.

Ainsi, une partie de l’identité québécoise se reflète dans la présentation visuelle soignée. Des liens historiques forts existent entre la Sûreté du Québec et les périodes française et britannique. Le choix des couleurs n’est pas laissé au hasard. Le bleu et le blanc calquent le drapeau du Québec, le fleurdelisé. Plus colorés, le vert et le jaune sont directement liés à l’histoire de la Sûreté du Québec, devenant les couleurs officielles de l’organisation au début des années 1960.

Parallèlement à l’emblème, le nom de l’organisation a aussi changé au cours de son histoire. De « Police provinciale de Québec » à sa fondation en 1870, il deviendra « Police provinciale » en 1922. En 1938, une nouvelle loi de police vient modifier le nom de l’organisation, qui sera désormais « Sûreté provinciale du Québec ». De 1940 à 1961, l’organisation prend le nom de « Sûreté provinciale de Québec » pour revenir par la suite à « Sûreté provinciale du Québec » en 1961. C’est en 1968, en sanctionnant une nouvelle loi de police, que le gouvernement octroie à l’organisation le nom perdurant encore de nos jours, soit celui de « Sûreté du Québec ».

Frédéric Martel, technicien en muséologie, 2020

Avant l'acquisition par la Sûreté provinciale d'une véritable flotte de véhicules identifiés, la patrouille des routes du Québec s'effectue essentiellement en motocyclette. Néanmoins, entre les années 1930 et 1945, quelques voitures de modèles différents non identifiés sont de plus en plus utilisées.

En mars 1945, la Sûreté provinciale se dote d'une flotte de véhicules de patrouille identifiés. Le modèle acquis à l'époque est une Plymouth Special De Luxe. Ces voitures sont dotées d'un phare fixe sur le toit et d’un premier système radio d’envergure régionale.

Ces voitures se retrouvent en périphérie des grands centres tels que Montréal et Québec, puis ensuite Trois-Rivières et Sherbrooke. Pour sa part, la motocyclette continue d'être largement utilisée dans les régions.

Ce n’est véritablement qu’à partir du milieu des années 1950 que l’automobile détrône la motocyclette en tant que principal outil de travail des policiers de la route. C’est aussi dans ces mêmes années que les premières lumières clignotantes rouges sont installées en remplacement du phare fixe sur le toit du véhicule, une innovation améliorant la visibilité de la voiture de patrouille en situation d’urgence.

Bien que le nom officiel de l’organisation soit la Sûreté provinciale du Québec depuis 1938, les voitures de l'époque portent l'emblème bilingue de la Sûreté provinciale, indiquant « Provincial Police » sur la portière de gauche et « Police provinciale » sur la portière de droite.

La Révolution tranquille, au début des années 1960, apporte son lot de changements, y compris à la Sûreté provinciale. S'amorce alors une vague de réformes dans la formation des policiers, l'embauche et les façons de faire au sein de l’organisation.

Durant cette décennie, la présence policière s'accroît et les effectifs également, ce qui impose une augmentation importante du parc de véhicules : celui-ci passe de 582 véhicules en 1962 à 928 en 1968.

Un des changements majeurs des années 1960 pour l’organisation est l'adoption de nouvelles couleurs. Les uniformes et les véhicules passent au vert, couleur qui devient emblématique pour la Sûreté du Québec.

Les nouvelles autopatrouilles sont vertes avec des portières jaunes, et sont dotées des premiers gyrophares rotatifs ainsi que du phare « police stop » sur le coin de l’aile avant droite. Comme les phares intermittents n’existent pas, cette lumière clignotante permet au policier de se placer à égalité du véhicule qu’il veut intercepter et d’indiquer au conducteur qu’il doit s’immobiliser.

C’est aussi dans les années 1960 qu’un numéro d’identification est octroyé à chacun des véhicules identifiés de la flotte. Les premiers numéros d’identification se retrouvent uniquement à l’intérieur de l’automobile, sur le tableau de bord. Composé de caractères alphanumériques, le numéro se lit comme suit, par exemple pour M143MR : Montréal; voiture 143; marquée; pourvue d’une radio de communication.

Au début des années 1970, les véhicules à deux portes sont abandonnés au profit de modèles à quatre portes, beaucoup plus pratiques. Les véhicules commencent également à être identifiés par une numérotation sur les côtés et sur le toit.

Un premier système de lumières plus élaboré sur le toit des véhicules fait son apparition. Ce système est composé d’un gyrophare au centre et de deux feux clignotants aux extrémités. Il est familièrement appelé « Mickey Mouse » dans le jargon policier.

Ce n’est que vers la fin des années 1970 qu’apparaissent les premières lumières bleues sur les gyrophares. Avec le temps, les gyrophares bleus deviennent exclusifs aux véhicules de police, alors que les gyrophares rouges sont utilisés par tous les types de véhicules d’urgence.

En 1980, la Sûreté du Québec intègre la Police des autoroutes dans ses rangs. Ce corps policier travaille alors exclusivement sur les autoroutes à péage du Québec. Lors de l'intégration de la Police des autoroutes, la Sûreté du Québec fait également l'acquisition de sa flotte de véhicules. Ceux-ci gardent leurs anciennes couleurs, mais avec l'ajout de l’identification de la Sûreté du Québec.

Au début des années 1980, le Québec est secoué par une grave crise pétrolière. La Sûreté du Québec doit revoir ses choix de véhicules, abandonnant les grosses cylindrées (V8) pour des modèles plus économiques (V6).

La Chevrolet Malibu 1980 est la dernière grosse cylindrée acquise par la Sûreté du Québec avant ce changement de cap. Ce modèle est doté de gyrophares bleus et rouges positionnés aux extrémités du toit de l’automobile, éliminant par le fait même les feux clignotants latéraux des modèles précédents.

En temps de compressions budgétaires et de réduction de la taille des véhicules de la Sûreté du Québec, la Plymouth Caravelle 1982 s'avère le meilleur compromis entre les modèles intermédiaires. C’est une voiture qui semble appréciée de l’ensemble des policiers.

En 1983, la récession force la Sûreté du Québec à acheter des véhicules plus compacts et économiques. Cependant, ils sont aussi moins performants. Au cours de ces années, la Sûreté du Québec doit mettre en place plusieurs autres mesures afin de limiter ses coûts, telles que la patrouille statique obligatoire, la limite de kilométrage et un gel d'embauche de sept ans.

Pour desservir les réserves autochtones du Grand Nord québécois, la Sûreté du Québec se dote de véhicules 4 x 4, plus adaptés aux conditions difficiles. Ces véhicules sont identifiés aux couleurs et à l’emblème de l’organisation jusqu’à ce que les communautés autochtones assurent la prise en charge totale de leur police. Elles apposent alors leur propre emblème sur les véhicules aux couleurs de la Sûreté du Québec pour ensuite y ajouter leurs couleurs.

Appuyée par des études américaines concluant que le blanc est la couleur qui réfléchit le mieux la lumière, la Sûreté du Québec fait l’acquisition de ses premières voitures blanche après 23 ans de voitures vertes et jaunes. Le blanc devient alors progressivement la couleur officielle de base de toute la flotte automobile. La transformation de la flotte de voitures de patrouille se fait sur une période de trois ans.

À partir de 1991, les véhicules sont munis de gyrophares plats beaucoup plus puissants, d’un système de contrôle des équipements lumineux et de sirènes fabriquées par l’entreprise Signaflex à Victoriaville. La sirène est maintenant indépendante de la radio et possède un répertoire de sons beaucoup plus vaste et varié. Le système manuel de gestion de la sirène, fabriqué par la compagnie Bell et ses sous-traitants, est remplacé par un système de boutons-pressions.

Au cours des années 1992 à 1996, la Sûreté du Québec fait uniquement l'acquisition de voitures de marque Chevrolet Caprice. Seule différence significative : elle abandonnera en 1993 les Chevrolet Caprice V8 pour les V6, qui sont plus économiques.

Avec la fin de la production du modèle Caprice de Chevrolet en 1996, la Sûreté du Québec est contrainte de changer de modèle d’automobile. Avec son moteur 4,6 litres, le modèle Crown Victoria de Ford, acheté à partir de 1998, mais appelé Police Interceptor dès 1999, fait partie des véhicules les plus fiables et robustes utilisés par les corps de police nord-américains.

Dans le but de pouvoir intervenir efficacement auprès de l’ensemble des usagers de la route, la Sûreté du Québec fait l’acquisition de ses toutes premières voitures semi-identifiées et semi-banalisées. Pour ce type de véhicule, les gyrophares sont remplacés par des feux alternatifs bleus et rouges ainsi qu’un stroboscope placé dans le pare-brise. La Sûreté du Québec se les procure entre 2000 et 2003.

Le 3 mai 2005, la Sûreté du Québec fait le lancement officiel de la nouvelle identité visuelle de ses véhicules identifiés. Celle-ci affiche des éléments des armoiries de l’organisation tels que l’écu échiqueté or et vert sur les côtés, l’avant et l’arrière ainsi que l’écu de la grande fonction sur le montant arrière.

En 2008, la hausse du prix de l’essence et la pression sociale pour réduire les émissions de gaz à effet de serre incitent les organisations publiques et privées à prendre un virage vert. La Sûreté du Québec se tourne alors vers des voitures moins énergivores, comme la Dodge Charger, une voiture munie d'un moteur V6, mais étonnamment puissante. Ce modèle devient prédominant dans la flotte au cours des années suivantes.

Durant les années 2010, les Dodge Charger et les Ford Taurus sont toujours présentes sur nos routes. Celles-ci sont équipées de protège-calandre (push bars) ou de flèches directionnelles. Dans le cadre de leur travail, elles sont également appuyées par des véhicules munis d'un système de reconnaissance de plaques.

Quelques mois après avoir présenté ses nouveaux uniformes, la Sûreté du Québec dévoile, en juillet 2017, la nouvelle apparence de ses véhicules identifiés. Les uniformes et les véhicules arborent maintenant la couleur noire de façon prédominante tout en conservant le vert comme couleur caractéristique.

Le déploiement des nouvelles voitures est amorcé à partir de l'automne 2017. Le renouvellement complet du parc de véhicules de première ligne est prévu se faire en trois ans à un coût nul. Les véhicules en fin de vie sont graduellement remplacés par les nouvelles autopatrouilles noires.

Patrimoine de la Sûreté du Québec, 2020

Explorer les thématiques

Cette section se penche sur les événements majeurs ayant marqué l’histoire de la Sûreté du Québec et l’histoire québécoise.

Dans ces textes, la Sûreté du Québec est en mode réaction face à des événements soudains, tels que des catastrophes naturelles, des crises ou des décès de masse. L’implication de la Sûreté du Québec dans ces moments d’urgence est cruciale pour sauver des vies et aider les citoyens en danger.

Cette section plonge dans l’histoire, dans l’évolution et dans le quotidien des différentes unités ayant jalonné l’histoire de la Sûreté du Québec, bien souvent à partir de leurs débuts.

Nous y présentons les changements qu’a vécus chacune de ces unités, ainsi que la création de celles-ci et l’impact qu’elles ont eu sur l’organisation et le travail policier au Québec.

Cette section examine certaines des opérations majeures ayant marqué l’histoire de la Sûreté du Québec et l’histoire québécoise.

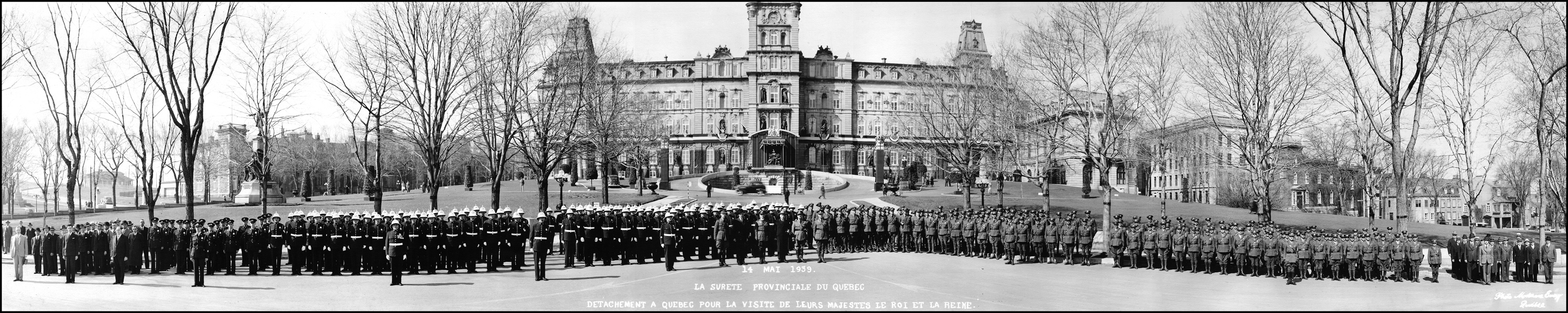

Les opérations de sécurité planifiées par la Sûreté du Québec y sont présentées sous différentes facettes. On peut donc y retrouver des événements tels que la visite de dignitaires, la tenue de sommets et la présentation de grandes manifestations sociales ou sportives. Le rôle et l’implication de la Sûreté du Québec dans ces événements de grande envergure sont au centre de ces textes.

Cette section illustre la carrière de différents personnages clés qui ont marqué l’histoire de la Sûreté du Québec. Le cadre d’emploi du personnage n’est pas un facteur déterminant de son importance; ce sont plutôt les réussites, les réformes ainsi que les événements majeurs auxquels celui-ci a participé qui importent.

Cette section regroupe l’histoire de crimes ayant marqué l’imaginaire québécois. Pour que ces événements soient pris en compte, ils doivent avoir été fortement médiatisés, avoir eu un impact sur la société québécoise et avoir fait l’objet d’une enquête de la Sûreté du Québec.

Chaque texte présente l’implication de la Sûreté du Québec au travers d’une contextualisation historique, au cœur de l’enquête et des démarches judiciaires.

Parcourir les événements

Marcel Gaboury devient directeur de la Sûreté provinciale

1er février 1940

Marcel Gaboury est directeur de la Sûreté provinciale de 1940 à 1944.

Nommé à l’âge de 39 ans, monsieur Gaboury, un avocat de formation, reste en poste durant quatre ans et demi. Il est secondé par le directeur adjoint Léon Lambert, à Québec, et les directeurs adjoints suppléants Louis-Jean Jargailles, à Montréal, et maître Bernard Sarrazin, à Québec. Ce dernier est remplacé par Henri Charland en 1942. Nommé juge en 1961, il prend sa retraite deux décennies plus tard. Il décède le 3 novembre 1993 à l’âge de 93 ans.

Patrimoine de la Sûreté du Québec, 2020

Maurice-Charles Lalonde devient chef de la Police provinciale, Division de Montréal

1er mars 1929

Maurice-Charles Lalonde est chef de la Police provinciale, Division de Montréal, de 1929 à 1932 et chef de la Police provinciale de 1932 à 1936.

Nommé à l’âge de 34 ans, monsieur Lalonde, un avocat de formation, demeure en fonction durant plus de sept ans. Il partage sa fonction de chef de la Police provinciale avec son collègue Augustin McCarthy à Québec. À partir de 1932, il est assisté de Léon Lambert à Québec, et de Louis-Jean Jargailles à Montréal comme chef des détectives. Au cours de sa carrière, il a également été officier de milice. En 1973, il meurt à Saint-Vincent-de-Paul (Laval) à l’âge de 79 ans.

Patrimoine de la Sûreté du Québec, 2021

Affaire Donald Morrison

22 juin 1888

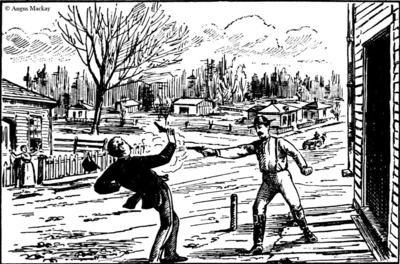

L’affaire éclate en 1888 dans les cantons de Mégantic et de Compton. Donald Morrison, fils d’immigrants écossais, retourne au pays après un séjour de 10 ans dans l’Ouest américain. Morrison constate que l’endettement force ses parents à vendre leur terre; il va à la rencontre du nouveau propriétaire avec qui une querelle éclate. Morrison tire du fusil sur ce dernier, incendie un de ses bâtiments et prend la fuite. Normalement, la tâche de retrouver Morrison incombe au constable du district, un homme de loi embauché par le juge de paix Joseph Morin, mais un guide et chasseur américain, Lucius « Jack » Warren, se porte également volontaire. Il est dûment assermenté par le juge Morin, qui lui remet le mandat d’arrestation.

Cependant, Morrison réussit à abattre Warren qui tente de l’arrêter devant l’American Hotel de Mégantic. Plusieurs accusations fusent contre Morrison, dont celles de meurtre, de tentative de meurtre et d’incendie criminel.

Le comté de Mégantic, de par son relief accidenté et boisé, n’est pas un terrain propice pour les recherches. De plus, la sympathie d’une partie de la population écossaise des cantons envers le fugitif rend les recherches plus ardues.

Après des recherches infructueuses, le gouvernement du Québec décide de déployer la Police provinciale dans le comté de Mégantic. Elle y reste pendant plusieurs mois. La population locale épie les faits et gestes des constables et signale leur arrivée à Morrison. Elle refuse même de leur louer des voitures, de sorte que ces derniers doivent se déguiser en cultivateurs pour passer incognito.

Le gouvernement émet des proclamations offrant une récompense pour quiconque arrête le fugitif : 1 200 dollars en octobre 1888 et 3 000 dollars en février 1889. Ni la promesse de récompense ni les menaces de punition aux compatriotes du fuyard n’ont eu raison de Morrison.

Toutes les agences publiques et privées chargées à l’époque du maintien de l’ordre envoient leurs représentants dans la région. Cette forte présence policière attire la presse et les curieux. L’arrivée des agents engendre l’arrestation de complices, ce qui ébranle le bloc de sympathisants écossais, dont la solidarité semblait sans faille. Certains d’entre eux tentent même de convaincre leur compatriote de se rendre.

Après avoir réussi à échapper à plusieurs battues générales, Morrison accepte de rencontrer un juge des sessions de la paix en secret. La négociation est ardue; en raison du refus des autorités de lui payer une forte somme d’argent ou de lui rendre la terre paternelle, il s’esquive à nouveau.

Ce sont des agents acharnés travaillant pour la Police provinciale, le constable municipal de Montréal James McMahon et un mercenaire et garde forestier d’origine française Pierre Leroyer, qui surprennent le fugitif, le 21 avril 1889, alors qu’il vient saluer ses parents. Ils reçoivent une récompense, mais ils doivent la partager avec la foule de policiers et de chasseurs d’hommes sur place. Les policiers provinciaux détiennent l’homme à la prison de Sherbrooke jusqu’à son incarcération au pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul, le 13 octobre 1889. Au terme de cette chasse à l’homme, plus de 50 % des effectifs de la Police provinciale ont séjourné dans la région.

Patrimoine de la Sûreté du Québec, 2020

Johanne Beausoleil devient directrice générale de la Sûreté du Québec

2 février 2022

Johanne Beausoleil est directrice générale de la Sûreté du Québec depuis février 2022.

Gestionnaire de carrière, madame Johanne Beausoleil commence son cursus professionnel au sein des forces de l’ordre comme surveillante de femmes contrevenantes à la Sûreté du Québec en 1988, fonction qu’elle occupe jusqu’en 1990.

En 1989, elle devient agente des services correctionnels et chef intérimaire de l’Établissement de détention Maison Tanguay à Montréal. Après huit années dans cette maison de détention, elle accepte un poste de chef d’unité à l’Établissement de détention de St-Jérôme. Deux années plus tard, en 1999, elle devient directrice des services de détention de l’Établissement de détention de Hull.

Au courant des années 2000, elle continue son ascension dans le milieu carcéral en devenant directrice des services à la clientèle à l’Établissement de détention de St-Jérôme (2003) ainsi que directrice des services correctionnels de l’Outaouais (2005).

Après quatre années en Outaouais, elle poursuit sa progression professionnelle au sein de la Direction générale des services correctionnels en acceptant successivement les postes de directrice de la sécurité (2007) et de directrice générale adjointe aux programmes et à la sécurité (2009).

En juin 2011, elle prend la gouverne de la Direction générale des services correctionnels de façon intérimaire, puis est confirmée dans son poste de sous-ministre associée le 8 décembre 2011, fonction qu’elle occupe jusqu’en 2015.

Affectée auprès du directeur général de la Sûreté du Québec en 2015, madame Beausoleil prend le poste de vérificatrice et chapeaute la toute nouvelle Direction de la vérification du corps de police provinciale. Elle a pour mandat d’assurer la saine gestion des ressources financières, matérielles, humaines et informationnelles de la Sûreté du Québec. À l’été 2019, elle quitte la Sûreté du Québec et accepte le poste de chef du Bureau de la vérification et de l’évaluation au Service de police de la Ville de Montréal.

Nommée directrice générale adjointe à la Sûreté du Québec, madame Beausoleil prend la direction de l’organisation de façon intérimaire en décembre 2019, puis est confirmée dans son poste de directrice générale le 2 février 2022. Elle devient ainsi la première femme à diriger le corps de police provinciale du Québec et la troisième civile à tenir ce poste depuis l’avènement de la Sûreté du Québec moderne (1960).

Titulaire d’une maîtrise en administration publique de l’École nationale d’administration publique, madame Johanne Beausoleil détient également un certificat en sciences politiques de l’Université de Montréal et des attestations d’études en technique d’entrevues et d’interrogatoires (École nationale de police du Québec), en « Porte-parole des relations avec les médias » (École nationale d’administration publique) ainsi qu’en sciences politiques (Université de Montréal). Elle a également participé au programme de relève de gestion du gouvernement du Québec offert par l’École nationale d’administration publique.

François Beaudoin, conseiller en patrimoine, 2022

Richard Deschesnes devient directeur général de la Sûreté du Québec

1er juillet 2008

Richard Deschesnes est directeur général de la Sûreté du Québec de 2008 à 2012.

Policier à la Sûreté du Québec depuis 1980, monsieur Deschesnes occupe la fonction de directeur général depuis le 1er juillet 2008. Au cours de sa carrière, il a occupé diverses fonctions dont celles d’agent patrouilleur au poste de L’Étape, adjoint opérationnel, chef d’équipe et enquêteur au poste de Notre-Dame-du-Lac. En 1989, il devient directeur du poste de Havre-Saint-Pierre. Promu lieutenant en 1992, il est adjoint au responsable du Bureau de la surveillance du territoire, dans le district de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nouveau-Québec. En 1995, il devient officier spécialiste en sécurité publique. Il obtient ses grades de capitaine et d’inspecteur alors qu’il est commandant de l’Unité d’urgence de la région Est, de 1996 à 1998.

En 2000, il est nommé coordonnateur de l’opération de sécurité du Sommet des Amériques pour l’ensemble de la Sûreté du Québec. Par la suite, il devient conseiller à la Direction des enquêtes sur les crimes majeurs. Il est promu inspecteur-chef en 2002 et il occupe la fonction de directeur de l’emploi et du placement. Au cours de la même année, il devient directeur du Soutien à la gendarmerie. En 2003, il est nommé directeur général adjoint de la Grande fonction de l’administration.

Dans l’exercice de ses fonctions, il représente la Sûreté du Québec auprès de diverses instances, dont les élus municipaux, les responsables des ministères et organismes ainsi que les différents partenaires provinciaux et nationaux, en plus de maintenir des relations professionnelles avec les divers syndicats.

Il a acquis une formation en administration des affaires (MBA) à l’Université de Laval.

Il est directeur général de la Sûreté du Québec jusqu’en octobre 2012.

Patrimoine de la Sûreté du Québec, 2020

Création de l'escouade de plongée sous-marine

5 février 1971

Le policier retraité Charles Sarrazin met sur pied une escouade permanente de plongée sous-marine à la Sûreté du Québec. Il lui faut cinq ans pour convaincre l’organisation de former une telle escouade en 1971, la première du genre dans l’ensemble des services policiers du Québec.

C’est en enseignant à l’École de police que l’agent Sarrazin rencontre le sergent Maurice Lamoureux. Ces deux passionnés de plongée sous-marine sont les premiers policiers de la Sûreté provinciale à plonger avec leur propre équipement dans le cadre de leur travail alors que la fonction de plongeur n’existe pas dans l’organisation.

À cette époque, la majorité du travail se fait dans la région de Montréal. En 1966, le duo de plongeurs reçoit son premier mandat important, soit de faire des recherches dans la rivière des Prairies où deux véhicules tombent du haut du pont de l’autoroute 15. La mission est couronnée de succès et s’avère moins onéreuse que lorsque la Sûreté provinciale fait appel à des plongeurs privés. Malgré ces résultats, celle-ci ne se montre toujours pas convaincue des avantages de créer une unité de plongée sous-marine permanente.

Le 5 février 1971, trois ans après la retraite de Maurice Lamoureux, Sarrazin reçoit l’autorisation de recruter des candidats pour former la première équipe de plongeurs à Montréal. Il embauche alors trois hommes et il fait l’acquisition d’un camion pour transporter l’équipement. La première mission majeure ne se fait pas attendre puisque cette même année, un important glissement de terrain survient dans le petit village de Saint-Jean-Vianney au Saguenay. L’opération s’avère éprouvante et dangereuse. Au retour de cette mission, deux membres quittent l’escouade.

En 1975, voyant l’efficacité de l’escouade de plongée sous-marine permanente, la Sûreté du Québec décide de former une nouvelle escouade à Québec pour desservir les territoires de l’est de la province. Le mandat de la mise sur pied de cette équipe est alors confié à André Vallée, lui-même plongeur au sein de l’unité de Montréal. Une fois à Québec, ce dernier milite pour l’élargissement du mandat des plongeurs de la Sûreté du Québec. C’est ainsi qu’à la fin des années 1970, les deux équipes sont de plus en plus sollicitées dans les recherches de personnes disparues et dans les cas de noyade. Finalement, en 1979, l’escouade de plongée sous-marine intègre l’unité d’urgence, plutôt que de relever des enquêtes criminelles comme auparavant.

À partir du milieu des années 1980, de plus en plus d’écoles et d’entreprises spécialisées en plongée voient le jour au Québec. L’ouverture de l’Institut maritime à Rimouski est un atout majeur pour l’unité. Tous les plongeurs de la Sûreté du Québec y sont formés de 1987 à 2003. Depuis 2004, l’organisation assure elle-même la formation de ses plongeurs. C’est aussi en 1987 que, pour la première fois, des techniciens en explosifs de la Sûreté du Québec sont formés en plongée sous-marine.

Au début des années 1990, le Québec enregistre un nombre record de décès à la suite d’accidents de plongée. Le coroner Boudrias, menant une enquête majeure afin de mieux comprendre le phénomène, demande la collaboration des plongeurs de la Sûreté du Québec. Leurs connaissances, leur crédibilité et leur professionnalisme sont alors mis en valeur par le rapport du coroner.

À la fin des années 1990 et au début des années 2000, une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) renforce les normes de sécurité encadrant le travail des plongeurs. Dorénavant, les équipes doivent être composées d’un minimum de trois plongeurs. De nos jours, lors d’une opération de plongée, un seul plongeur travaille sous l’eau alors que les deux autres demeurent en surface. Selon la durée de l’opération, les trois plongent à tour de rôle. Il est aussi à noter que les membres de l’équipe doivent rester en communication radio constante.

Depuis ses débuts à la Sûreté du Québec, l’équipe de la plongée sous-marine a rendu de fiers services à l’organisation. Que ce soit pour des recherches de pièces à conviction, de personnes disparues ou de noyés, les plongeurs de la Sûreté du Québec mettent toujours leur professionnalisme et leur expertise au service des citoyens.

Patrimoine de la Sûreté du Québec, 2020

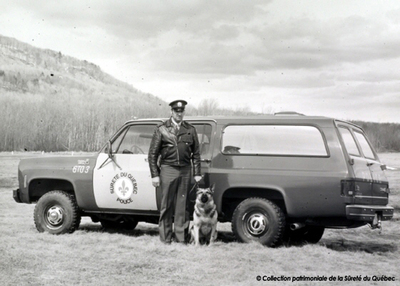

Création de l'escouade canine

1er janvier 1973

Bien que l’escouade officielle des maîtres-chiens à la Sûreté du Québec ait été créée en 1973, les chiens policiers étaient utilisés par l’organisation dès 1962. Les deux premiers maîtres-chiens sont le caporal Jacques Laferrière et le sergent Georges Clark, qui sont respectivement basés à Saint-Hubert et à Québec. Le sergent Clark quitte l’organisation quelques mois plus tard et est remplacé par l’agent Gilles Aubin. Jusqu’en 1971, seulement deux maîtres-chiens seront en service dans la province.

À cette époque, les maîtres-chiens portent le même uniforme que celui des autres policiers. Ils ont un véhicule de type familial et reçoivent une prime de 1,50 $ par jour pour compenser la perte de terrain occasionnée par l’installation de la niche sur leur propriété.

L’utilisation de chiens policiers à la Sûreté du Québec est temporairement abolie en 1971, mais aussitôt rétablie en 1973 lors de la création officielle de l’escouade cynophile. Pour l’occasion, de nouveaux maîtres-chiens sont formés, dont l’agent Fernand Yelle et son chien, Rex, ainsi que deux autres agents. Fort de ses connaissances et de son expertise, l’agent Yelle forme la majorité des maîtres-chiens de la Sûreté du Québec à partir de 1977, jusqu’à son départ en 1990. Maître-chien durant 17 années, Yelle est le policier ayant occupé cette fonction le plus longtemps dans l’histoire de l’organisation.

Durant les années 1980, la Sûreté du Québec souhaite avoir l’exclusivité sur la formation de ses maîtres-chiens. Ainsi, dès 1981, les maîtres-chiens de l’organisation commencent à se rencontrer sur la base militaire de Farnham pour échanger leurs expériences et leurs techniques. Cette même année, l’escouade canine de Montréal forme son premier chien spécialisé en explosifs.