Police communautaire et police de proximité

En décembre 2000, le ministère de la Sécurité publique publie une politique ministérielle pour favoriser l’implantation du concept de police communautaire dans l’ensemble des corps policiers du Québec. Dans cette politique ministérielle, on peut lire que quatre principes sont à la base de la police communautaire, soit : le rapprochement avec les citoyens, le partenariat avec d’autres institutions, l’approche de résolution de problèmes et le renforcement des mesures préventives. Les orientations de cette politique ministérielles sont basées sur les résultats de divers projets menés au Québec et dans d’autres pays. Pour sa part, la Sûreté du Québec a commencé à s’intéresser à la police communautaire plusieurs décennies avant cette politique ministérielle.

Vers la fin des années 1970, la Sûreté du Québec commence à implanter le concept de police communautaire en mettant sur pied, en collaboration avec différents corps policiers, des comités de prévention du crime dans les différentes régions qu’elle dessert. C’est dans cette mouvance communautaire que le comité de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean se donne comme objectif de trouver une mascotte pour promouvoir la prévention du crime. Le comité décide donc de créer Préventonix le 29 novembre 1978. Le mandat de la mascotte est simple : publiciser le programme de prévention régionale mis en place, vulgariser les concepts de prévention du crime et aider les animateurs lors de tournées dans les écoles de la région. La mascotte sera tellement populaire que d’autres régions voudront bénéficier de sa présence.

Durant les années 1980, la Sûreté du Québec décide d’orienter ses relations publiques vers les besoins de la collectivité et le partage avec cette dernière de ses responsabilités en matière de contrôle social. Pour ce faire, l’accent est mis sur les contacts avec le public et la promotion d’habitudes de prévention chez les citoyens. Au cours de cette décennie, la Sûreté du Québec va également participer à plusieurs œuvres de charité, dont la campagne de souscription de l’Association québécoise de la fibrose kystique.

En 1983, on voit l’apparition de la nouvelle mascotte Police-Ami. Cette dernière se veut un « agent de liaison entre les jeunes et la Sûreté du Québec ». Sa première apparition a lieu lors de la course de boîtes à savon annuelle de Buckingham. Cette nouvelle mascotte a comme mandat d’enseigner les dispositions du Code de la sécurité routière et de certaines lois criminelles, de servir de confident pour les jeunes en difficulté et d’assister à toutes les activités auxquelles elle sera invitée.

Depuis des décennies, la philosophie policière en Amérique du Nord définissait le succès du travail des policiers par la rapidité de l’intervention de ces derniers. Pour atteindre ce niveau de succès, les corps de police ont longtemps misé sur la technologie des communications et les patrouilles motorisées. Cependant, vers les années 1970 aux États-Unis et vers la fin des années 1980 pour la Sûreté du Québec, le bilan est évident : la course aux technologies a progressivement éloigné le patrouilleur de la population qu’il dessert. Il fallait maintenant faire changer les choses et établir une philosophie de coopération entre le patrouilleur et la collectivité.

L’année 1987 est signe du début de ce changement pour la Sûreté du Québec. Cette métamorphose commence par la création du Service des relations communautaires comprenant, à partir de 1989, une division des relations interculturelles.

Dès 1990, la Sûreté du Québec s’engage dans l’approche communautaire en mettant sur pied un projet pilote au poste de Papineauville. Ce projet permet aux citoyens de la région, par l’intermédiaire d’un comité consultatif formé de représentants de tous les milieux de la municipalité, de participer de manière active à la sécurité de leur communauté. L’année 1990 témoigne également de la mise en place, par le ministère de la Sécurité publique, d’un code de déontologie unique pour tous les corps policiers du Québec. Ce dernier permet une plus grande transparence du processus de traitement des plaintes.

En 1991, la collaboration entre la Sûreté du Québec et les Caisses Desjardins mène à la création de l’Agent C. Populaire. Le mandat de ce robot éducateur est de diffuser aux enfants des messages concernant la prévention. Il sera présent dans différents événements communautaires impliquant l’organisation.

C’est également en ce début des années 1990 que nous assistons aux prémices de la réorganisation de la carte policière québécoise. En effet, en 1991, une première loi vient bouleverser l’ordre établi depuis 1968. Dorénavant, les petites municipalités qui étaient desservies gratuitement par la Sûreté du Québec doivent payer les coûts de la sécurité publique qu’elles requièrent. Cette réforme pousse inévitablement les municipalités à tenter de réaliser des économies d’échelle par le biais d’ententes régionales. Ces changements incitent la Sûreté du Québec à implanter plus rapidement le modèle de police communautaire.

Entre 1992 et 1994, la Sûreté du Québec installe progressivement des comités consultatifs dans une centaine de postes. Cette période coïncide aussi avec l’intégration du processus permanent de consultation de la clientèle au mode de gestion de l’organisation et à l’adoption de l’approche stratégique de résolution de problème. Le poste de police local devient le pivot de la structure d’intervention de la Sûreté du Québec.

En 1996, la « Loi modifiant la loi de police et d’autres dispositions législatives » stabilise la desserte policière et oblige les municipalités de moins de 5000 habitants à recourir aux services de la Sûreté du Québec. La mise en œuvre des ententes de desserte policière découlant de cette loi donne lieu à l’implantation d’une police de proximité au sein de l’organisation.

En 1997, la Sûreté du Québec lance le programme de réconfort mettant en vedette la mascotte et les oursons en peluche Polixe. Cette initiative vise à soutenir et consoler les enfants ayant vécu une situation difficile. Des milliers d’oursons seront distribués dans les voitures de patrouille afin que les patrouilleurs puissent avoir recours à leur service lorsque requis.

En 2001, l’adoption de la « Loi concernant l’organisation des services policiers » vient une fois de plus bouleverser la desserte policière. En effet, à compter du 21 juin 2001, ce sont les municipalités de moins de 50 000 habitants qui tombent sous la juridiction du corps de police nationale. L’urbanisation du mandat de la Sûreté du Québec confirme l’importance de l’implantation de la police de proximité dans l’organisation.

Voyant l’urbanisation de ses mandats, la Sûreté du Québec profitera de ce vent de changement pour consolider le modèle de police de proximité en bonifiant la formation offerte. Cette nouvelle formation reprend les cinq grands axes de la police de proximité tout en y intégrant les différentes tâches des policiers. Les cinq grands axes sont : la présence familière des policiers dans les municipalités, la qualité des services offerts aux citoyens, le partenariat avec la population, la consultation de la clientèle et la résolution de problèmes de sécurité publique.

L’évolution de la police communautaire et l’implantation d’une police de proximité à la Sûreté du Québec auront permis à cette dernière d’être prête à affronter les défis émanant de ses nouveaux mandats et des réformes de la desserte policière au Québec.

Patrimoine de la Sûreté du Québec, 2020

Police de la route

La préoccupation des autorités pour le respect des limites de vitesse sur les routes du Québec ne date pas d’hier. Déjà en 1827, les marguilliers, des agents de la paix qui surveillent les lieux de culte et leurs alentours, obtiennent le mandat d’appréhender les conducteurs de voitures et de chevaux qui font des excès de vitesse dans leur zone de juridiction.

L’augmentation de la circulation automobile au début du 20e siècle pousse le gouvernement à légiférer en matière de circulation. On procède donc à l’adoption d’une première loi sur les véhicules moteurs en 1904. Des constables sont alors affectés à l'application de la loi. Sous la responsabilité du département du Trésor, ils se chargent de percevoir les frais d’immatriculation et de permis de conduire.

Avec un nombre toujours plus élevé d’automobiles sur les routes de la province, le gouvernement décide de créer, en 1914, le département de la Voirie. À bord de motocyclettes, des constables, surnommés « officiers de vitesse », patrouillent sur les routes de la province pour surveiller la circulation et appréhender les conducteurs en infraction. N’ayant pas accès à un cinémomètre, ces « officiers de vitesse » estiment la vitesse des conducteurs en chronométrant leur déplacement.

En 1925, une première unité officielle de la Police de la circulation est créée sous la dépendance du département de la Voirie. Ces policiers vont patrouiller sur les grandes routes rurales et, graduellement, les grandes artères de la province. Surnommés spotters, ils héritent des mandats de leurs prédécesseurs les « officiers de vitesse ». Graduellement, cette fonction prend de l’importance, et de plus en plus de patrouilleurs sillonnent les artères principales de la plupart des régions du Québec.

Le travail de spotter n’est pas exempt de dangers et de difficultés. La patrouille se faisant 10 mois par année, on décide d’installer un side-car aux motocyclettes afin d’améliorer la stabilité durant l’hiver ou sur les routes mal entretenues.

Les appareils de radiocommunication dans les véhicules n’existant pas encore, les postes de police doivent compter sur la collaboration de citoyens pour joindre les patrouilleurs. Les citoyens allument une ampoule, habituellement à l’extérieur de leur maison, pour signifier au patrouilleur qu’il doit s’arrêter pour prendre un message, parfois même urgent. Cette pratique persiste jusqu’à la démocratisation des radiocommunications dans les véhicules de patrouille.

Intégrée à la Sûreté provinciale en 1938 grâce à la « Loi relative à la Sûreté provinciale », la Police de la circulation est renommée « Police de la route » et devient l’une des quatre branches de l’organisation. En plus de faire respecter les règlements de la circulation, les nouveaux policiers de la route acquièrent les mandats d’enquêter sur les accidents et les vols de véhicules. C’est également à cette époque que la loi permet l'établissement de postes permanents de police ainsi que de postes de pesée sur tout le territoire québécois.

En 1945, malgré l’acquisition d’une première flotte d'automobiles identifiées, la motocyclette demeure le transport de patrouille privilégié par les spotters jusqu’aux années 1960.

Bien qu’elle ait été détrônée par le véhicule automobile, la motocyclette a marqué l’histoire de la Sûreté du Québec. Pendant longtemps, les spotters ont été les seuls représentants d’une police gouvernementale dans l’ensemble des régions du Québec. Ils sont, en quelque sorte, les ancêtres de nos patrouilleurs actuels.

Patrimoine de la Sûreté du Québec, 2020

Police des autoroutes

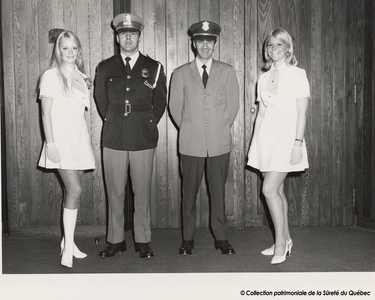

Le 21 février 1957, la « Loi autorisant la construction d’une autoroute Montréal-Laurentides » est adoptée par le Conseil législatif et l’Assemblée législative du Québec. Celle-ci, en plus d’autoriser la construction de l’autoroute Montréal-Laurentides, aujourd’hui l’autoroute 15, amène également la création de l’Office des autoroutes. Le mandat de ce dernier est de superviser et d’organiser la construction des routes, des ponts, des viaducs et des tunnels majeurs au Québec, ainsi que de veiller à leur entretien et à l’observance des lois de circulation sur ces infrastructures. La nouvelle loi lui octroie aussi le pouvoir de mettre en place des postes de péage et d’en établir les taux, mais surtout, le droit de mettre sur pied une police pour faire respecter la législation en lien avec les autoroutes. En 1959, après l’ouverture de l’autoroute 15, l’Office des autoroutes crée donc la Police des autoroutes dans cette optique.

La popularité des autoroutes est immédiate, et la circulation automobile est plus importante que prévu. Le réseau autoroutier, plus particulièrement l’autoroute 15, est littéralement pris d’assaut par plus de quatre millions d’automobilistes. Une telle affluence apporte nécessairement un grand nombre d’accidents et d’accrochages. En 1962, un ancien membre de la Gendarmerie royale du Canada, monsieur Fernand Trépanier, est nommé inspecteur en chef de la Police des autoroutes. Son but étant de faire respecter les lois et, par le fait même, de réduire le nombre d’accidents et d’accrochages recensés en 1961, Trépanier décide d’augmenter à 20 le nombre d’agents au sein de son service de police.

En juin 1980, les 111 policiers de la Police des autoroutes sont intégrés à la Sûreté du Québec et leur organisation est abolie. Ils sont officiellement assermentés le 30 mai 1980 au Grand quartier général de la Sûreté du Québec à Montréal. Cet événement marque l’aboutissement du désir des agents des autoroutes d’être reconnus à part entière comme de « vrais policiers ».

Depuis la création de l’Association des policiers des autoroutes du Québec en 1974, tous les efforts de cette dernière sont orientés vers l’obtention d’un statut de policier et, par la suite, l’adhésion à la Sûreté du Québec. Le travail acharné du président de l’association, monsieur Marcel Ouellette, et les recommandations d’intégration de la Police des autoroutes faites par la Sûreté du Québec depuis une décennie ont porté fruit. En effet, le gouvernement québécois adopte, le 21 décembre 1979, la loi 48 permettant l’adhésion des policiers des autoroutes à la Sûreté du Québec. L’ancienneté et les conditions de travail des agents sont respectées, mais ceux-ci doivent tout de même suivre une formation de mise à niveau.

En 1984, la Sûreté du Québec hérite également de l’application des règlements liés au transport routier. Ainsi, les surveillants du Service d’inspection du ministère des Transports sont aussi intégrés dans l’organisation. Ce mandat est cependant de courte durée, puisqu’en 1991, cette responsabilité est remise à la Société de l’assurance automobile du Québec.

Patrimoine de la Sûreté du Québec, 2020

Police des liqueurs

Au début du 20e siècle, la prohibition s’installe partout en Amérique du Nord. Seul le Québec fait exception à la règle. En effet, la Belle Province se dote, en 1921, d’une loi créant un monopole d’État sur l’alcool, la « Loi concernant les liqueurs alcooliques ». Pour respecter la nouvelle législation, on met sur pied une nouvelle organisation étatique, la Commission des liqueurs. En plus de gérer le monopole de l’alcool, l’ancêtre de la Société des alcools du Québec doit mettre en application et faire respecter la loi en matière d’alcool. Pour s’aider dans cette tâche, elle se dote d’une police gouvernementale possédant des pouvoirs d’enquête, de perquisition, d’arrestation et d’imposition d’amendes dans les domaines de la distribution, de la fabrication et de la vente d’alcool.

À ses débuts, cette police provinciale, dont les policiers sont rapidement surnommés « les liqueurs », se compose de 35 agents, sous-inspecteurs et inspecteurs. D’abord nommée « Service de surveillance » de la Commission des liqueurs, elle devient définitivement la Police des liqueurs en 1934. Les policiers sont embauchés grâce à leurs relations avec le parti politique au pouvoir et ils ne reçoivent que peu de formation. À l’époque, le travail s’apprend « sur le tas ». À la création de ce corps policier, ce sont généralement des vétérans de la Première Guerre mondiale, des détectives privés ou même des anciens agents de la Police provinciale qui composent ses rangs.

Dans les années 1920-1930 au Québec, la demande d’alcool illégal vient surtout des réseaux du crime organisé étatsunien. Les Américains sont subitement assoiffés de whisky canadien, de vin St-Georges ou d’alcool frelaté québécois. Pour répondre à la demande, des contrebandiers, aussi connus sous le nom de bootleggers, commencent à apparaître très rapidement sur tout le territoire québécois. La plupart des grandes villes sont affectées, mais les régions frontalières sont touchées plus sérieusement en raison de leur proximité avec les États-Unis.

Devant l’ampleur du phénomène, la Police des liqueurs s’adapte pour répondre à cette criminalité en croissance. Le corps se développe rapidement : d’à peine 35 hommes en 1921, elle triple ses effectifs en l’espace de cinq ans d’existence. L’ampleur des réseaux force aussi ses policiers à développer les premières méthodes d’enquête modernes, notamment la collecte et l’échange de renseignements, l’utilisation d’agents doubles ou de délateurs et la filature en véhicule. L’automobile devient l’outil privilégié des bootleggers puisqu’elle fait son apparition au Québec à l’époque. Malgré sa modestie, la Police des liqueurs mène des opérations partout dans la province.

La contrebande d’alcool du temps s’accroît de plus en plus dans les années 1920 et elle devient même incontrôlable. Ce trafic entraîne d’autres crimes plus graves comme des vols, des agressions armées, des meurtres, des enlèvements et de la prostitution dans toute la province. Ainsi, le mandat limité d’application de la « Loi sur les boissons alcooliques » mène la Police des liqueurs à mettre en place des projets de collaboration avec les policiers québécois, canadiens et étatsuniens. Ce sont donc les premières opérations conjointes de l’histoire policière québécoise.

Avec la fin de la prohibition américaine en 1933, la Police des liqueurs redirige ses opérations principalement vers les grandes villes du Québec. Le crime organisé s’y est résolument implanté. Les villes de Québec, Montréal et Hull sont fortement touchées. De grandes opérations policières sont déclenchées dont des arrestations massives de centaines d’individus à la fois, des saisies d’alcool, la destruction publique d'appareils de jeu ainsi que des perquisitions de bars. C’est l’époque du « Red Light » de Montréal et du « Petit Chicago » de Hull.

Dans le Québec des années 1940 et 1950, le rôle de la Police des liqueurs demeure fortement critiqué. Le comportement de certains de ses membres à l’occasion d’élections favorables à l’Union nationale de Duplessis, des procès retentissants, des allégations de corruption et le favoritisme lors de perquisitions font couler beaucoup d’encre et ternissent fortement l’image de ce corps policier provincial. Également, au tournant des années 1950, la législation entourant la vente et la consommation d’alcool au Québec est vue comme trop restrictive, voire dépassée.

La mort de Duplessis en 1959 et l’arrivée au pouvoir des libéraux de Jean Lesage en 1960 jettent les bases de la Révolution tranquille. Un des projets du nouveau premier ministre est d’ailleurs de transformer la Police des liqueurs et la Sûreté provinciale de l’époque en les réformant de fond en comble. Au début des années 1960, la Police des liqueurs appartient donc à une époque révolue. La Commission des liqueurs et sa police sont abolies, laissant la place à la fameuse Régie des alcools. Par ailleurs, les lois deviennent moins strictes, et la lutte à la contrebande d’alcool et aux débits clandestins perd de son importance. À cette époque, le crime organisé au Québec et ailleurs commence à délaisser graduellement ce secteur au profit de celui des drogues et stupéfiants.

Avec les réformes policières de la Révolution tranquille, la plupart des membres de la Police des liqueurs sont intégrés à la Sûreté provinciale et deviennent « l’escouade des alcools » en 1961-1962. Près de 60 ans après son intégration à la Sûreté du Québec, force est de constater que la Police des liqueurs a marqué l’histoire de la Sûreté du Québec. Le perfectionnement des techniques d’enquête et la création des unités conjointes et des « équipes volantes » se traduisent par le succès de la lutte aux premières formes de crime organisé, soulignant par le fait même l’importance de la collaboration policière au Québec.

Patrimoine de la Sûreté du Québec, 2020

Polygraphes et polygraphie à la Sûreté du Québec

L’idée de déceler un mensonge en détectant la variante de la pression sanguine apparaît dès le 18e siècle dans l’ouvrage romancé de Daniel Defoe (1661?-1731), An effectual scheme for the immediate preventing of street robberies, and suppressing all other disorders of the night, publié en 1731. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, le physiologiste italien Angelo Mosso (1846-1910) expérimente et améliore le pléthysmographe, un appareil scientifique servant à mesurer et enregistrer les changements dans le flux sanguin tout en associant ces variables aux émotions et aux stimuli, comme la peur et les sursauts. Il est donc aisé de comprendre l’origine de l’appellation du « détecteur de mensonges »!

Il faut attendre les travaux de Leonarde Keeler (1903-1949), considéré comme le père du polygraphe par plusieurs, pour réellement atteindre un horizon de rigueur scientifique. En 1939, il fait breveter le prototype du Keeler Polygraph.

La première unité à utiliser les polygraphes à la Sûreté provinciale est l’Escouade des homicides, de la Division de Montréal. Durant les années 1950, les enquêteurs utilisent le Keeler Polygraph, modèle 302, de la compagnie Associated Research, basée à Chicago, dans l’Illinois. Par la suite vient le B & W Lie Detector Electronic Psychometer, modèle 7AC, de la compagnie B & W Associates, basée à Michigan City, dans l’Indiana. Ce dernier modèle, plus performant, est utilisé durant les années 1960.

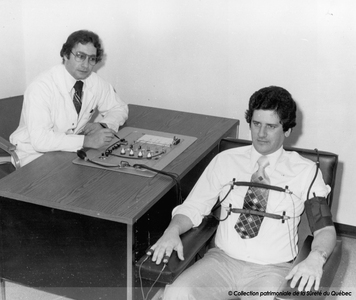

Dans le but avoué de combattre la criminalité avec des moyens plus sophistiqués, la Section de polygraphie, qui est rattachée au Bureau du conseiller en enquêtes criminelles, est officiellement inaugurée en juillet 1976. Le tout premier polygraphiste officiel de la Sûreté du Québec est l’agent John Galianos. Comme il n’existe pas encore d’école de formation au Canada, les connaissances sont acquises à l’Institut de polygraphie Keeler de Chicago. Entre 1976 et 1995, les spécialistes utilisent le Factfinder, un produit de haute qualité de la Lafayette Instrument Company, basée en Indiana.

Une épreuve polygraphique se divise habituellement en trois phases distinctes. Au départ, il y a l’entrevue préliminaire avec le sujet, où il est question de ses antécédents physiques et psychologiques, ainsi que de sa condition intellectuelle, du fonctionnement de l’appareil et, finalement, de la signature du formulaire d’acceptation volontaire. Initialement, cette période est prévue pour réduire l’anxiété du sujet et démontrer qu’il est apte à passer le test.

Vient ensuite l’étape du test polygraphique, se déroulant seul à seul entre le sujet et le polygraphiste. Une série de questions est posée au sujet, incluant des questions générales (nom, âge, adresse, métier), ainsi que des questions relatives à l’enquête. Le rôle du spécialiste est d’analyser les résultats et de tirer une des trois conclusions suivantes : il est en présence de réactions d’apparence mensongère, il est en présence de réactions normales avec apparence de vérité ou le test est non concluant. Dans ce dernier cas, il ne peut pas se forger une opinion scientifique vis-à-vis des réactions physiques ou psychologiques du sujet.

Après les analyses des enregistrements polygraphiques, l’entrevue finale se déroule avec le sujet et un retour sur les résultats du test peut être effectué. L’enquêteur prend note des résultats et peut faire des liens pertinents entre son enquête, le sujet et les résultats. Normalement, le test se fait vers la fin d’une enquête, afin de s’assurer que certains éléments de preuve servent à étoffer la série de questions.

De façon générale, un polygraphe est fabriqué à partir de trois composantes principales, soit le pneumographe, le galvanomètre et le sphygmographe. Le pneumographe est composé de deux tubes ondulés apposés sur la poitrine et enregistre les variations respiratoires. Pour sa part, le galvanomètre enregistre la sudation par l’utilisation de deux électrodes appliquées sur les doigts. Finalement, le sphygmographe note le rythme des pulsations cardiaques et le flux et le reflux sanguins, en plus d’enregistrer la tension artérielle. Cet appareil est donc la combinaison de trois instruments scientifiques recueillant et enregistrant des données sur des chartes graphiques.

Un virage numérique s’effectue en 1993, lorsque les enregistrements recueillis sur de nouvelles machines sont portés à l’écran, rendant l’opération plus fiable encore. Le premier modèle électronique utilisé par les spécialistes, entre 1995 et 2005, est le polygraphe de la Stoelting Co., modèle CPS I. Son successeur, le CPS II, est utilisé depuis 2005 à la Sûreté du Québec.

Depuis leurs débuts dans l’organisation, les polygraphes ont été d’une grande utilité. Le domaine de la polygraphie n’a cessé de se perfectionner afin de donner des résultats de plus en plus fiables. L’analyse de ces résultats a permis aux polygraphistes d’offrir de meilleures conclusions aux enquêteurs.

Frédéric Martel, technicien en muséologie, 2020

Relations internationales et missions de paix

En 2008, l’ancien directeur général Normand Proulx a dit à l’Assemblée nationale du Québec : « Ce qui fait la force de la Sûreté du Québec […] dans les faits, ce n’est pas le nombre d’effectifs, c’est les réseaux qu’elle a développés à travers le monde. » Ainsi, il souligne l’importance des relations internationales établies par l’organisation depuis presque 80 ans.

Les États-Unis

Pendant la prohibition de l’alcool aux États-Unis, dans les années 1920, les State Police du Vermont, du Maine, du New Hampshire et de l’État de New York éprouvent de plus en plus de difficultés à gérer les entrées des bootleggers (contrebandiers) dans leur pays et leurs sorties. La Police provinciale, présente depuis la fin du 19e siècle, vient renforcer la surveillance frontalière en Estrie, en Montérégie, dans la Chaudière-Appalaches et dans le Bas-Saint-Laurent. Une communication régulière s’établit alors entre la province et les quatre États voisins concernés. Cette relation transfrontalière, née d’un contexte bien particulier dans le temps, va se poursuivre et s’amplifier jusqu’à aujourd’hui.

La France

Durant les années 1970, la Sûreté du Québec envoie régulièrement deux de ses représentants à Paris pour établir une liaison diplomatique. Ce processus est interrompu dans les années 1980 dans le contexte de la crise économique de l’époque. Le caractère francophone de l’organisation est ce qui lui permet de développer des affinités avec la francophonie mondiale et de se distinguer des autres corps de police canadiens (hors Québec).

C’est en 2001 que la Sûreté du Québec détache un policier à la Délégation générale du Québec à Paris et, deux ans plus tard, un premier conseiller stratégique en sécurité publique, l’inspecteur Christian Chalin, est mis en poste dans la capitale française. C’est cette même année qu’est créé le Service des relations internationales et du protocole. Le caractère francophone permet de renforcer le réseau de coopération technique avec l’Europe, et particulièrement la France et la Belgique, avec qui la Sûreté du Québec va développer son concept de police de proximité.

Les missions de paix

La consolidation de la paix et le maintien d’un climat de sécurité représentent un mandat plus difficile à accomplir pour des militaires. C’est pourquoi des UNPOL (United Nations Police, policiers des Nations unies) sont appelés à jouer un rôle d’agent de la paix. Dans la majorité des cas, les policiers des Nations unies ne peuvent pas mettre directement en application les lois, mais travaillent plutôt en assistance aux policiers locaux sur le terrain et dans la reconstruction des services de sécurité publique.

Depuis 1995, la Sûreté du Québec participe à des missions de paix à l’international sous l’égide de l’Organisation des Nations unies (ONU) et participe à la stabilisation de pays ébranlés, à la tenue d’élections libres, à la reconstruction des institutions civiles dans un climat de sécurité ou encore à la surveillance de cessez-le-feu. Depuis le début de ces missions de paix, la Sûreté du Québec a déjà envoyé plus de 380 policiers dans une dizaine de missions.

La Catalogne

La Catalogne et le Québec partagent des éléments communs particulièrement en ce qui a trait au combat linguistique et à l’autonomie face à un État fédéral. C’est au Québec en 1998 qu’a eu lieu la première rencontre entre les autorités policières québécoises et catalanes pour discuter, entre autres, de police de proximité et de formation continue. Des élus et des fonctionnaires catalans se sont inspirés de la structure de la Sûreté du Québec et d’un système policier hollandais pour bâtir leur corps de police, la Mossos d’Esquadra, qui signifie « Escouade de jeunes » en catalan. Cette organisation policière s’est graduellement mise sur pied, en lieu et place de la Guarda Civilian (garde civile), particulièrement à partir de 1994, lorsque les statuts du système policier ont été clairement définis. Depuis, le nombre de policiers a plus que doublé et leurs responsabilités se sont accrues.

La Belgique

Les premières rencontres entre la police belge et la Sûreté du Québec remontent à 1999 et 2000. En 1999, des représentants de la Sûreté du Québec rencontrent des représentants belges lors d’un forum international sur la sécurité et la démocratie tenu à Naples. Cette même année, des experts en polygraphie et en techniques d’entrevue sont appelés à intervenir auprès de la police judiciaire belge dans une affaire de meurtres en série. En 2000, la préparation du Sommet des Amériques à Québec incite la Sûreté du Québec à aller chercher de l’expertise internationale en matière de maintien de l’ordre, notamment auprès des policiers belges rencontrés un an plus tôt lors du forum de Naples. Ces rencontres permettent aux deux organisations de découvrir qu’elles possèdent de nombreuses similitudes. Toutes deux engagées dans des processus de réforme, elles ont la volonté d’implanter le modèle de police de proximité et de rechercher l’excellence dans la fonction policière. Ces objectifs communs les amènent à conclure des ententes formelles dans ces deux domaines à partir de 2004, et ce, jusqu’à aujourd’hui.

Le réseau FRANCOPOL

En 2008, le Réseau international francophone de formation policière (FRANCOPOL) est créé par l’initiative de la Sûreté du Québec, de la Police nationale française et de l’École nationale de police du Québec. En bref, cet organisme veut faciliter la mise en commun des meilleures pratiques policières à travers les organisations de sécurité publique internationales francophones. Le secrétariat général est d’ailleurs installé au Grand quartier général de la Sûreté du Québec à Montréal.

D’autres relations importantes entre la Sûreté du Québec et la communauté internationale incluent le Sénégal, le Cameroun, l’Italie et la Bavière (Allemagne). Au retour de leurs différents mandats et missions, ces membres font profiter toute l’organisation de leur expérience et de leur ouverture sur le monde, en plus de faire preuve d’un dévouement remarquable.

Frédéric Martel, technicien en muséologie, 2020

Structure organisationnelle et desserte policière au fil du temps

La création de la Confédération canadienne en 1867 bouleverse le partage des pouvoirs existant au Canada-Uni. Le premier texte constitutionnel du Dominion du Canada, « l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867 », précise notamment que les provinces sont responsables de l’application des lois et du maintien de l’ordre sur leur territoire. Fort de ce nouveau pouvoir provincial, le premier ministre conservateur du Québec, Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, présente, en novembre 1869, un projet de loi afin de créer un corps de police provincial. Inspirée par la proposition de loi de 1856 faite par John A. Macdonald, cette initiative de Chauveau a pour but de doter le gouvernement provincial d’une police pour appliquer les lois ainsi que pour contrôler les émeutes et les soulèvements sur l’ensemble de son territoire, la province du Québec.

« L’Acte pour établir un système général de police en cette province » est donc sanctionné par le gouvernement le 1er février 1870. À ses débuts, la Police provinciale est non seulement une police gouvernementale, mais également une police municipale. La nouvelle loi ouvre effectivement la porte à l’établissement de détachements de la Police provinciale dans les municipalités. Une seule cité se voit dans l’obligation d’avoir recours à la nouvelle force de police : la ville de Québec. Au cours de ses premières années d’existence, la Police provinciale fait donc office de police municipale à Québec et déploie quelques détachements dans les municipalités de Sherbrooke, Hull, Lévis et Oka. En plus de ses devoirs municipaux, le corps de police provincial se voit attribuer des mandats gouvernementaux sur l’ensemble du territoire de la province. Malgré le déploiement de quelques détachements dans certaines municipalités, le gros de la force policière est stationné dans la ville de Québec, puisque Montréal n’accepte pas d’en faire sa police municipale.

En 1877, un conflit éclate entre la ville de Québec et le gouvernement provincial. En réponse à la hausse des frais d’entretien de sa police, le gouvernement demande à la ville de Québec d’augmenter sa contribution pour celle-ci. Devant le refus de la ville, le gouvernement abolit le service municipal de la Police provinciale, ce qui oblige Québec à reformer son corps de police municipal. Incapable de régler les problèmes de frais d’entretien de sa police, le gouvernement du Québec se décide à abolir la Police provinciale un an plus tard. De 1878 à 1883, le gouvernement provincial contracte une entente avec la ville de Québec pour l’utilisation de policiers municipaux, au besoin.

En 1884, l’inefficacité de l’entente avec la ville de Québec et la prise de possession des nouveaux édifices parlementaires poussent le gouvernement à remettre sur pied la Police provinciale. Plus modeste et avec des devoirs différents, cette nouvelle mouture s’établit à Québec, tout en conservant sa compétence sur l’ensemble de la province. À ce moment, le but avoué n’est plus d’avoir un système de police uniforme dans la province, mais de mettre sur pied une police gouvernementale qui peut répondre aux besoins spécifiques du gouvernement. Sous la ferrure du nouveau commissaire, Alexandre Chauveau, la nouvelle force de police provinciale se positionne comme un élément essentiel dans le paysage policier de la fin du 19e siècle.

Depuis le début du 20e siècle, le Bureau des détectives provinciaux de Montréal, entité indépendante de la Police provinciale, se charge des problèmes aigus de criminalité, principalement dans la région de Montréal. Mais, en 1920, l’affaire Blanche Garneau vient bouleverser l’ordre policier établi depuis une vingtaine d’années au Québec. Menée par les détectives provinciaux, l’enquête s’enlise et s’attire l’ire du public et de l’opposition politique. En réponse au courroux populaire, le gouvernement apporte, en 1922, des changements dans le domaine policier en intégrant le Bureau des détectives provinciaux de Montréal à la Police provinciale et en mettant sur pied une commission royale d’enquête sur l’administration de la justice.

Plusieurs changements s’opèrent alors au sein de la Police provinciale. L’intégration du Bureau des détectives provinciaux crée une nouvelle branche dans l’organigramme de la Police provinciale. Maintenant, en plus de la gendarmerie, l’organisation comprend la Police judiciaire, des policiers spécialisés en enquête. On établit également une nouvelle division à Montréal pour augmenter la présence du corps de police provincial dans l’ouest du Québec. Chacune des divisions a son État-major et relève directement du procureur général. C’est donc dire qu’à cette époque, la Police provinciale possède une direction conjointe entre les chefs des divisions de Montréal et de Québec. Cette direction conjointe est en vigueur jusqu’en 1932, à la mort du chef de la Division de Québec, Augustin McCarthy. À partir de ce moment, une seule personne assume officiellement la direction de l’organisation, mais officieusement, la Division de Québec conserve une importante autonomie jusqu’en 1961.

Durant les mêmes années, le paysage des corps de police provinciaux commence à se complexifier. À cette époque, on crée plusieurs corps de police indépendants pour surveiller l’application de différentes lois spécifiques. Dès 1914, des constables à motocyclette sillonnent les routes du Québec pour surveiller la circulation et appréhender les conducteurs en infraction. À partir de 1921, la Commission des liqueurs crée son Service de surveillance, qui deviendra plus tard la Police des liqueurs, pour faire appliquer la loi concernant la distribution, la fabrication et la vente d’alcool au Québec. Pour pallier la multiplication de polices gouvernementales, le gouvernement sanctionne en 1938 la « Loi relative à la Sûreté provinciale ». Cette nouvelle loi intègre la Police de la circulation et le Service de surveillance de la Commission des liqueurs à la Sûreté provinciale, qui deviennent les troisième et quatrième branches du corps de police provincial. Le Service de surveillance de la Commission des liqueurs est cependant défusionné en 1940 et restera indépendant jusqu’en 1961.

Parallèlement aux changements structurels vécus par la Police provinciale, une région nordique entame un boum minier qui aura une incidence fondamentale sur l’organisation. La découverte d’importants gisements d’or et de cuivre par Edmund Horne sur les rives du lac Osisko en 1921 provoque la ruée vers l’or en Abitibi. Caractérisé par l’apparition subite de villages et l’arrivée massive d’aventuriers ainsi que de prospecteurs dans la région, ce « Klondike » québécois est à l’origine d’une colonisation minière hétéroclite propice à la prolifération des conflits ouvriers, de la criminalité, de l’alcool illégal et de la prostitution. L’augmentation incontrôlable de cette « débauche » pousse la Police provinciale à mettre en place un détachement temporaire dès 1925. En 1932, ce dernier devient le premier détachement permanent à l’extérieur de Montréal et de Québec. Nommé « Patrouille de l’Abitibi », ce poste situé à Noranda est alors dirigé par le sergent d’état-major Kenneth Turnbull.

Forte de son succès en Abitibi, l’organisation entreprend, à partir de 1937, la création de plusieurs postes dans les différentes régions de la province. En 1940, un poste de pesée de la Police de la route est également ouvert aux abords de chacun des huit ponts qui ceinturent l’île de Montréal. Cette vague de création de postes permet à l’organisation d’occuper tous les comtés de la province pour la première fois de son histoire.

Au début des années 1960, l’arrivée au pouvoir des libéraux de Jean Lesage apporte un vent de changement sur le Québec. La société est en pleine ébullition, et la Sûreté provinciale ne fait pas exception. Le nouveau directeur général, Josaphat Brunet, entreprend une réorganisation majeure de la Sûreté provinciale, allant même jusqu’à changer les uniformes utilisés depuis des décennies en introduisant un uniforme unique de couleur verte pour l’ensemble des policiers.

La structure de l’organisation est également modifiée. Les quatre grandes branches de l’organisation (gendarmerie, police de la route, police des liqueurs et police judiciaire) sont éliminées pour faire place à un corps de police unique. Le pouvoir est centralisé officiellement et officieusement entre les mains du directeur général. Le territoire desservi par la Sûreté provinciale est divisé en deux divisions (Montréal et Québec), qui sont elles-mêmes découpées en subdivisions, puis en sections et, finalement, en postes. Le but derrière cette réorganisation structurelle est de centraliser l’administration de l’organisation au Grand quartier général à Montréal et de décentraliser les activités policières dans les régions.

En 1968, une étude administrative d’envergure est confiée à la firme Raymond Ducharme et associés. Le mandat : proposer la mise en place d’une expertise administrative moderne à la Sûreté du Québec et façonner une « force policière à caractère professionnel ».

Le rapport principal est publié le 17 juillet 1968. Celui-ci souligne une trop grande autonomie des deux divisions (Montréal et Québec), une confusion en raison des multiples niveaux hiérarchiques, le morcellement des fonctions, le caractère nébuleux des politiques administratives et le fait que les fonctionnaires sont écrasés sous une structure complexe.

Le rapport recommande la création de trois niveaux hiérarchiques. Le niveau d’administration centrale déterminerait les grands objectifs de la Sûreté du Québec et approuverait les politiques élaborées par ses services spécialisés. Le niveau régional, appelé district, jouirait d’une grande autonomie de gestion opérationnelle et administrative, en plus de disposer de ressources suffisantes pour répondre rapidement et adéquatement aux besoins régionaux. Enfin, à l’échelle locale, le poste, qui deviendrait le premier niveau d’intervention où seraient concentrés les services de première ligne, serait chargé d’assurer la protection du territoire et de répondre aux besoins de la population.

Le rapport recommande également la création de plusieurs services spécialisés pour alléger la structure organisationnelle. Au cours des années 1970, la Sûreté du Québec crée notamment le Service du personnel, le Service des méthodes pour la rédaction des directives, le Service de la bibliothèque et le Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ).

Finalement, concernant la professionnalisation du travail policier, le rapport Ducharme propose la création de postes de conseillers spécialisés dans divers domaines, soit la « détection », qui devient les Enquêtes criminelles, la circulation, les alcools et la moralité ainsi que les mesures d’urgence. Les quatre premiers postes de conseillers sont créés en 1970, alors que celui des mesures d’urgence est mis en place en 1972.

Au cours des années 1970, la Sûreté du Québec s’emploie donc à mettre en œuvre les recommandations du rapport Ducharme. En plus des différents services et conseillers mentionnés précédemment, l’organisation crée deux districts pilotes : ceux du Bas-Saint-Laurent et de l’Estrie. Ces deux districts permettent de tester les recommandations du rapport de la firme Raymond Ducharme et associés. Ce n’est que vers 1973 qu’on observe la mise en place des huit districts couvrant l’entièreté de la desserte provinciale. Deux autres districts seront ajoutés au fil du temps : celui de la Côte-Nord en 1977 et celui de la Montérégie en 1998.

À la fin du 20e siècle et au tournant du 21e siècle, la Sûreté du Québec connaît de nouveaux changements. En 1980, les 111 policiers de la Police des autoroutes, qui patrouillaient sur les autoroutes à péage de la région de Montréal, intègrent la Sûreté du Québec. Cet ajout permet à l’organisation d’uniformiser les pratiques de surveillance et d’intervention sur les autoroutes et d’être présente partout sur l’ensemble du réseau autoroutier québécois.

Les années 1980 apportent également leur lot de changements structurels de haut niveau pour l’organisation. Sous l’autorité du procureur général depuis 1899, la Sûreté du Québec passe sous celle du Solliciteur général en 1986, puis du ministre de la Sécurité publique en 1988.

Au début des années 2000, l’adoption de la « Loi concernant l’organisation des services policiers » par le gouvernement du Québec modifie la desserte policière de la Sûreté du Québec. Les nouvelles mesures présentes dans cette loi, qui obligent les corps de police municipaux à offrir des services policiers d’un niveau requis par la population qu’ils desservent, poussent plusieurs municipalités à se tourner vers la Sûreté du Québec pour assurer une présence policière sur leur territoire. Près de 80 corps de police et plus de 1 500 policiers seront d’ailleurs intégrés à la Sûreté du Québec entre 1997 et 2012.

En 2016, une nouvelle réorganisation des districts est entreprise. L’organisation territoriale de la Sûreté du Québec passe de dix districts et quinze régions à quatre districts et huit régions. Cette nouvelle structure permet l’optimisation des processus et l’élimination de la gestion en silos qui étaient devenus l’apanage de l’ancien régime. Ces changements se veulent une façon d’offrir à la population une organisation plus performante, tournée vers l’avenir et mieux adaptée aux nouvelles réalités de la police d’aujourd’hui.

Tout au long de son histoire, la Sûreté du Québec a su réagir et s’adapter aux époques qu’elle a traversées. L’organisation est passée d’un corps de police pratiquement confiné à la ville de Québec à un corps de police provincial ayant une réelle présence dans l’ensemble des régions de la province. Elle a également su se moderniser et se professionnaliser au travers de tous ces changements structurels et organisationnels.

François Beaudoin, conseiller en patrimoine, 2024

Systèmes de télécommunication à la Sûreté du Québec

En 1925, en raison de l’accroissement du nombre de véhicules automobiles sur les routes du Québec, la Police de la circulation, rattachée au département de la voirie provinciale, est créée. Dès 1938, cette police est prise en charge par la Sûreté provinciale, aujourd’hui la Sûreté du Québec.

À cette époque, les appareils de radiocommunication dans les véhicules n’existent pas. Pour joindre les patrouilleurs, les postes doivent compter sur la collaboration de citoyens qui allument une ampoule, habituellement à l’extérieur de leur maison. Cela notifie le patrouilleur qu’il doit s’arrêter pour prendre un message, parfois urgent. La notion de gestion du temps de réponse est alors inexistante.

L’entrée en opération, en 1946, d’un premier système de communication radio constitue une innovation technique sans précédent. Les négociations avec la Northern Electric Company aboutissent d’abord à l’installation d’un poste central à Montréal, soit une tour de transmission avec antenne sur le mont Royal, et de postes secondaires dans la région environnante. Cette première phase s’étant avérée concluante, le district de Québec est équipé du nouveau système de communication radio en 1948.

En 1964, la Sûreté provinciale procède à l’installation d’un réseau provincial de radiotéléphone. Avec ce système, chacun des postes est relié à ses voitures de patrouille qui sont elles-mêmes reliées entre elles, sans risque d’interférences avec les autres postes. Contrairement au précédent système, le réseau de radiotéléphones permet aux divers postes et voitures de patrouille de communiquer entre eux via le quartier général de la division. Ce nouveau système est considéré à l’époque comme le plus perfectionné au monde.

Au début des années 1970, on procède à la modification des systèmes de communication déjà existants. Les systèmes de radio, précédemment autonomes, sont regroupés à des blocs radio reliés à des centres de raccordement. Les consoles dans ces centres permettent plusieurs nouvelles possibilités dans le domaine de la télécommunication. Les communications entre les services policiers deviennent plus rapides et, étant donné l’établissement de systèmes centralisés, plus efficaces. Ces modifications permettent également de rejoindre les hélicoptères, les embarcations de l’escouade de plongée sous-marine et les membres de l’unité de recherche et de sauvetage en forêt ou en montagne lors d’opérations.

À partir de 1973, la Sûreté du Québec commence une nouvelle modernisation des appareils radiophoniques dans ses voitures de patrouille. En effet, dès le mois de mai, l’organisation acquiert de nouveaux radiotéléphones qu’elle installe dans l’ensemble de ses véhicules de patrouille. Les nouveaux appareils ont des mécanismes tout inclus connectés à la voiture elle-même. En plus de servir de système de communication, le radiotéléphone permet la diffusion à l’extérieur de l’autopatrouille par des haut-parleurs et, lorsque le policier veut se faire entendre, des sons de sirène électroniques sont incorporés dans le système.

En 1994, la Sûreté du Québec met en service un nouveau réseau de communication pour ses voitures de patrouille. Le Réseau intégré de télécommunications policières apporte de grands changements dans la télécommunication à la Sûreté du Québec. Avec ce nouveau système, les appels des citoyens, à l’extérieur des heures de travail régulières, ne se retrouvent plus sur les ondes radio. Ces appels restent dans le réseau téléphonique et sont dirigés vers un des 13 centres de télécommunications qui répartissent par la suite les demandes d’interventions policières. Cette mesure permet une plus grande confidentialité des appels des citoyens ainsi qu’une diminution de l’achalandage des ondes radio. Le réseau permet également un contact constant des policiers avec la centrale, même lorsqu’ils se trouvent à l’extérieur de la voiture.

L’apparition et l’implantation dans les voitures de patrouille de radios de communication ont grandement changé la façon de travailler des policiers. Elle a permis une réponse policière plus efficace aux demandes des citoyens ainsi qu’une meilleure coordination des efforts policiers pour combattre le crime.

Patrimoine de la Sûreté du Québec, 2020